그러나 사실상 대한민국 통화는 한은에서만 찍는 것이 아니다. 무수히 많은 기업이 찍어내고 있다. 중소기업에서도 발행한다. 심지어 완전 자본잠식 기업에서도 찍는다. 아무 제한이 없다. ‘상품권’ 얘기다. 상품권은 제2의 화폐다. 서울 명동이나 인터넷 상품권 가게를 통하면 거의 모든 상품권이 즉시 현금으로 교환된다. 약간의 수수료만 공제할 뿐이다.

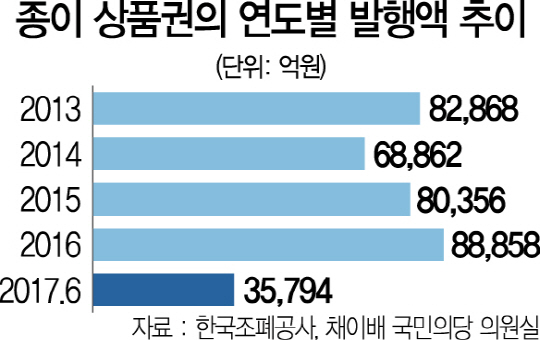

지난해 조폐공사에서 찍어낸 종이상품권 액수는 8조8,858억원. 그러나 조폐공사 이외의 인쇄소를 통해 발행된 상품권 규모는 모른다. 최근 모바일이나 디지털상품권이 급성장하고 있는데 이 또한 누가 얼마나 발행했는지 모른다. 3년 전인 지난 2014년 7월 KB금융지주 경영연구소 보고서에서 추정한 종이상품권과 디지털상품권을 합한 연간 발행 규모는 11조1,000억원. 지난해 한은 순화폐 발행액은 10조6,229억원. 한은 순화폐 발행액 이상의 ‘상품권 화폐’가 매년 시중에 뿌려지는 셈이다.

이처럼 엄청난 규모의 ‘제2의 화폐’가 돌아다니고 있지만 누가 얼마나 발행해 어디에 활용하는지 전체 규모나 쓰임새는 아무도 모른다.

1999년 IMF 위기 당시 경제 활성화 차원에서 상품권 발행과 유통을 규제, 관리하던 상품권법이 폐지되면서 상품권 발행이 완전 자유화됐기 때문이다.

이후 뇌물 사건이 터질 때마다 상품권은 단골 메뉴다. 최근 한국항공우주산업(KAI) 방산비리 사건에서도 어김없이 상품권이 등장했다. ‘상품권 깡’ 역시 기업에서 급전이나 비자금이 필요할 때 많이 활용하는 고전적 방법이다. 책 사고 문화공연 보라고 만들어진 문화상품권은 주로 게임 아이템을 사는 데 쓰이고 심지어 청소년 성매매의 매개체로 활용되고 있다.

소비자 보호도 엉망이다. 현재 모든 상품권은 발행기업의 신용만으로 발행, 유통된다. 발행기업이 부도나면 해당 상품권은 즉시 종잇조각으로 변한다.

그러나 정부는 소 닭 보듯 하고 있다. 관련 법이 없다 보니 금융위원회나 공정거래위원회·과학기술정보통신부·문화체육관광부 모두 “우리 소관사항이 아니다”라는 입장이다.

국회입법조사처의 임동춘 금융공정거래팀장은 “상품권 발행기업은 사실상 화폐를 찍어내는 것임에도 전혀 관리가 되지 않고 있다”며 “전체 상품권 발행 규모, 유통구조, 낙전수입 규모 등도 몰라 부작용이 급증하는 상황”이라고 말했다. /탐사기획팀=안의식·강동효기자 miracle@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >