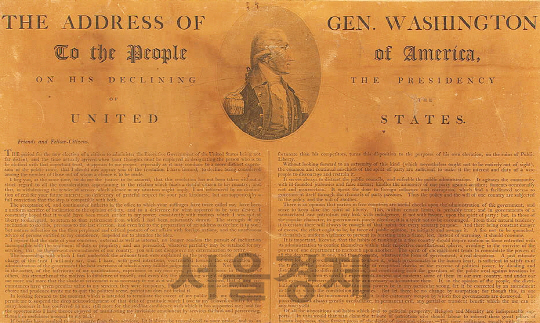

상상해보자. 두 번째 임기를 마친 이승만 대통령이 재출마 권유를 뿌리치고 야인으로 돌아갔다면, 한국 현대사는 어떻게 전개됐을까. 미국에서는 비슷한 일이 상상이 아니라 실제로 일어났다. 독립전쟁을 이끈 조지 워싱턴은 이미 두 번째 임기를 채워가고 있었다. 마음만 먹으면 종신 대통령도, 국왕에 오를 수도 있는 분위기였다. 조지 워싱턴의 선택이 1796년 9월 19일 미국의 한 신문(American Daily Advertiser)에 실렸다. 미국 최초의 성공적 일간신문으로 평가받는 이 신문에 현직 대통령인 워싱턴은 장문의 의견 기사를 올렸다.

신문에 실린 애초 제목은 ‘미국 대통령의 임기를 마치려는 워싱턴 장군이 미합중국 국민들에게 드리는 연설’. 요즘은 줄여서 ‘조지 워싱턴의 고별 연설(George Washington‘s Farewell Address)’이라 부른다. 워싱턴 자신은 정작 직접 연설한 적이 단 한 번도 없지만 이 연설은 미국에서 가장 많은 정치인들이 낭독하는 연설이다. 해마다 워싱턴의 생일(2월 22일) 즈음에 미국 공화당과 민주당 상원의원들이 돌아가면서 이 연설을 낭독하는 행사를 연다. 남북전쟁으로 국가 분열 위기를 맞았던 지난 1862년 이래 155년 동안 이어져 왔다. 워싱턴의 신문 기고를 통한 입장 개진은 저비용 고효율 정치의 모범으로도 손꼽힌다.

‘벗들과 동료 시민들에게(Friends and fellow citizens)’로 시작하는 연설문의 단어는 모두 7,641개. 모두 읽으려면 45분이 걸린다. 여야 상원의원들이 이를 번갈아 낭독한다는 것은 미국 정치의 공동 자산을 담았다는 뜻이다. 그 내용을 쫓아가 보자. 먼저 주목할 것은 연설문이 나온 시기. 퇴임 직전이 아니라 임기를 6개월 이상 남겼을 때 나왔다. 자신을 종신 대통령이나 왕으로 추대해야 한다는 여론에 대해 입장을 밝힌 것이다. 조지 워싱턴은 다음 선거에 나서지 않겠다는 뜻을 연설문 서두에 못 박았다.

워싱턴의 의견 발표로 3선이나 종신제 대통령, 국왕제도 도입에 대한 논란도 종지부를 찍었다. 미국은 인류역사상 처음으로 혈통이나 유혈 사태를 거치지 않고 정권 교체를 이루는 나라로 자리 잡았다. 워싱턴은 사실 두 번째 임기도 피하고 싶었다. 첫 번째 임기만 마치고 물러나겠다는 결심을 굳힐 무렵인 1792년 6월 제임스 메디슨 의원(4대 미국 대통령 역임)에게 고별 연설문 작성을 지시한 적도 있다. 1796년 발표된 고별연설은 메디슨의 원고를 알렉산더 해밀튼 전 국무장관이 수정하고 워싱턴의 재가를 얻은 것이다.

메디슨과 해밀튼은 존 제이와 더불어 ‘연방주의자 논고(The Federalist Paper)’의 공동 저자. 정치학의 고전으로 아직도 읽히는 ‘연방주의자 논고’의 저자들이 기초한 연설문답게 조지 워싱턴의 고별 연설에서 미국이 가야 할 방향을 주 내용으로 담았다. 연설문의 대부분은 두 사람의 발상이고 워싱턴의 독자적인 생각은 정파 간 경쟁과 대외 관계에 주로 반영된 것으로 알려졌다. 워싱턴은 미국의 이익보다 자신들만의 야망을 우위에 두는 ‘작지만 교활하고 야심 찬 소수의 정치인을 경계하라’며 ‘외국 영향력의 간계와 유럽 전쟁에 참전하려는 정치 세력’에게 경고를 보냈다.

퇴임하는 순간에도 워싱턴은 자신보다 나라, 후배 정치인을 먼저 생각했다. 존 애덤스의 취임식에서 워싱턴은 의전과 의석 배치, 연설 순서에서 자신을 애덤스 대통령과 토마스 제퍼슨 부통령 다음에 넣었다. 워싱턴이 원했던 것처럼 미국의 대통령이라는 권력의 망토는 질서 있고 체계적이며 정기적으로 다른 사람에게 넘어갔다. 워싱턴은 물론 워싱턴과 동시대를 살았던 미국인들은 인류에게 평화로운 정권 교체라는 위대한 전통을 선사한 셈이다.

워싱턴의 고별연설이 나온 지 221주년. 워싱턴 이후 퇴임하는 대통령의 국민들에 대한 고별 인사는 미국의 전통으로 굳었다. 임기 말에도 50%를 넘는 지지율을 유지했던 버락 오바마는 ‘인생을 살아오면서 평범한 사람들이 함께 노력하면 비범한 일을 달성할 수 있다는 점을 깨달은 적이 수없이 많다’며 국민들의 단합을 호소했다. 드와이트 아이젠하워의 1961년 고별연설 역시 명연설로 꼽힌다. 그는 ‘군부와 군수산업 세력의 부당한 영향력 행사에 맞서야 한다’며 ‘잘못된 권력이 재앙에 가까울 만큼 영향력을 행사할 가능성’에 경고를 보냈다.

부럽다. 종신 권력을 꿈꿨던 초대 대통령과 ‘나 아니면 안된다’는 권력욕에 민주주의 무너뜨린 독재자, ‘단임 대통령’이라는 헌법 구조 속에 퇴임 이후를 위해 거액의 ‘통치 자금’을 준비했던 군인 출신 대통령들을 접한 마당에 워싱턴의 고별연설이 부럽다. 아쉽다. 농부로 돌아가 초야에 묻혀 외국에서 찾아오는 손님을 만났던 워싱턴처럼 우리에게도 국민과 웃으며 소통하며 지내는 전임 대통령이 없지 않았는데, 아쉽다. 우리가 왜 부럽고 아쉬워야 하는지 규명이 필요하다. 옳든 그르든 교훈을 얻지 못하는 역사는 실수와 낭비의 반복을 강요하기에.

‘지구촌의 권력자 가운데 재앙에 가까울 만큼 영향력을 행사하는’ 자들이 한반도를 둘러싼 형국이다. 재앙이라는 평가를 받는 미국 대통령들은 워싱턴이 강조했던 고립주의를 인식하고 있었는지조차 모르겠다. 군산복합체를 조심하라는 아이젠하워의 경고는 이미 구조로 굳어져 버린 지 오래다. 한국에서도 국회의원들이 돌아가며 낭독할 역사가 있으면 좋으련만. 자부심의 역사가 없다면 다른 방법도 고려해 볼만하다. 경술국치를 안겨 준 한일합방 조약문 등을 우리 정치인들이 정례적으로 낭독하는 행사는 어떨까. 영광이든 치욕이든 과거를 잊은 민족에게는 미래가 없는 법이다.

/논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >