회의실에 들어가서야 그날의 안건을 알 수 있었다. ‘삼성그룹이 한화그룹에 방위산업·화학계열사를 판다’는 인수합병(M&A) 계획이었다. 놀라워할 겨를도 없이 수십일의 밤샘이 이어졌다. “무슨 일 있느냐” 걱정하는 가족들에게 입도 벙긋하지 못했다. “IMF 외환위기 이후 첫 국내 기업 간 빅딜이었던 만큼 낯선 쟁점이 여기저기서 튀어나왔죠. 하지만 보안을 지키며 신속히 쟁점들의 합의를 끌어내야 했습니다.” 27일 서울경제신문과 만난 법무법인 태평양의 김목홍(사진) 변호사는 그렇게 회상했다.

올해 40세를 맞이한 김 변호사는 태평양 M&A팀의 선봉장이다. 지난 2001년 서울대 법대 재학 중 사법고시(43회)에 합격했고 사법연수원을 수료한 뒤 태평양에 입사해 줄곧 M&A 분야에 몸담았다. 그는 “2000년대 초에는 IMF 구조조정 바람과 함께 국경을 넘나드는 M&A가 활성화하면서 영미식 선진 M&A 기법들이 본격 도입됐다”며 “막 움트는 M&A 전문 변호사에 대한 동경에서 진로를 결정했다”고 말했다.

김 변호사가 주도하거나 측면에서 지원한 주요 M&A의 규모는 2012년부터 따져도 22조원에 이른다. 삼성 빅딜 외에 국내 M&A 사상 최대 규모를 기록한 7조6,800억원짜리 영국 테스코의 홈플러스 매각이 대표적이다. 올해 유니레버가 3조원에 국내 화장품 기업 카버코리아를 사들이는 과정에도 후방에서 협상을 지원했다. 김 변호사는 사모펀드(PEF) 어피너티에쿼티파트너스가 한국 버거킹과 락앤락을 인수할 때도, 반대로 1조8,700억원에 로엔엔터테인먼트를 카카오에 매각할 때도 계약의 설계자로 참여했다. 그는 “홈플러스 매각 때는 테스코 영국 본사와 홍콩 지사와 끊임없이 연락하며 협상을 진행하느라 낮과 밤이 뒤바뀐 생활을 했다”고 말했다.

그간 시장에서는 한국 기업이 M&A에 소극적이라는 지적이 많았다. 경쟁자인 중국·일본 등에 비해 신성장 동력을 찾기 위한 먹성이 부족한 것 아니냐는 의문이다. 하지만 김 변호사는 “삼성전자가 미국 하만인터내셔널을 9조4,000억원에 인수한 지난해를 전후해 한국 기업의 M&A 먹성은 확실히 좋아졌다”고 강조했다. 그는 “SK그룹은 도시바 반도체 지분, 다우케미컬 포장재 사업을 최근 사들였고 CJ그룹도 베트남 물류회사와 브라질 사료회사를 잇따라 인수했다”면서 “최근 M&A 성공 사례에서 자신감을 얻은 기업들은 한층 적극적으로 국내외 M&A에 나서기 시작했다”고 설명했다.

수천억원에서 수조원에 이르는 M&A를 설계하는 국내 로펌들의 역량도 예전과 비교해 한결 나아졌다고 김 변호사는 말한다. 그는 “과거에는 외국 기업이 국내에서 M&A를 추진할 때 외국 로펌이 참여하는 게 일반적이었지만 이제는 한국 로펌만으로 진행하는 거래도 많다”고 전했다. 한국 로펌이 해외 큰손들의 눈높이를 맞췄다는 증거다. 그는 “100년 넘는 역사를 자랑하는 영미 로펌과 대등하다고는 할 수 없지만 격차가 줄어든 건 사실”이라고 덧붙였다.

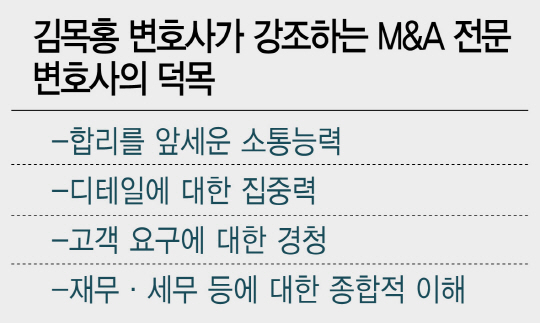

물론 한국 로펌들이 가야 할 길은 아직 멀다. 김 변호사는 2013년 미국의 유력 로펌 ‘폴와이즈’에서 방문변호사로 활동하며 차터커뮤니케이션이 타임워너케이블을 90조원 이상에 인수하는 초대형 거래를 지켜봤다. 그는 “서로의 이해가 첨예하게 맞서는 M&A 협상장은 고성이 오가기 십상이지만 미국 변호사들은 끝까지 냉정함을 유지하며 협상을 논리로 푸는 모습이 돋보였다”며 “합리를 앞세운 소통 능력은 국내 로펌이 배워야 할 점이며 개인적으로도 가장 중요시하는 미덕”이라고 말했다.

M&A 전문으로서 김 변호사가 강조하는 또 다른 덕목은 “피로가 가장 심한 새벽 2~3시에도 디테일을 붙들고 늘어질 수 있는 집중력”이다. 그는 “대형 M&A 계약에서는 핵심 쟁점보다 계약서 끄트머리에 숨은 사소한 문구들이 성패를 가르는 경우가 많다”고 말했다. 김 변호사는 “고객의 요구를 정확히 파악하기 위한 경청의 자세, 계약서에 담길 재무·세무 등 분야에 대한 종합적 이해 역시 필수”라고 덧붙였다.

/이종혁기자 2juzso@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >