비탈진 골목의 초입에 선다. 고풍스러운 가정집과 오래된 호텔, 세련된 음식점과 인테리어숍이 간간이 뒤섞인 추쿠르주마의 골목길을 따라 걷다가 붉은 건물 앞에서 걸음을 멈춘다. 오늘의 이스탄불 기행은 이곳에서 시작되고 또 맺는다. 보통의 여행자라면 아야소피아 성당과 술탄아흐멧 모스크 등 주요 볼거리가 모여 있는 술탄아흐멧 광장에서 여정을 시작하겠지만 오늘은 아니다.

오늘 우리는 한 여자를 사랑하고 집착했던 남자 케말, 한 남자를 사랑하고 떠나간 여자 퓌순을 만나러 간다. 강산이 바뀔 만큼 세월이 흘러도 이스탄불에서는 언제든 이들을 만날 수 있다. 그들이 사랑한 순간부터 헤어지고 그리워한 나머지 집착에 빠진 모든 찰나와 감정이 박물관에 박제됐기 때문이다.

앞서 밝힌 붉은 건물은 ‘순수박물관(Masumiyet Muzes)’. 노벨문학상을 받은 파묵이 수상 이후 처음 발표(2008)한 소설의 제목이자 그가 꾸민 건물의 이름이다.

‘그때가 내 인생에서 가장 행복한 순간이었다는 것을 몰랐다’는 문장으로 시작되는 소설의 이야기를 할 차례다. 이스탄불의 부유층 출신인 서른 살 남자 케말은 상류층 여성 시벨과의 결혼을 앞두고 있다. 그런데 어린 시절을 함께 보냈던 먼 친척 퓌순을 만나게 되고 사랑에 빠지면서 인생이 꼬이기 시작한다. 대입 시험을 앞둔, 갓 열여덟 살이 된 퓌순은 가난하지만 매력적인 여성이다. 두 사람은 혼전 성관계가 금기시됐던 1970년대의 이스탄불에서 매일 낮, 케말 어머니 소유의 빈 아파트에서 몸을 뒤섞으며 사랑을 나누게 된다. 퓌순을 사랑하면서도 시벨과 결혼하려 한 케말의 계획과 달리 케말과 시벨의 화려한 약혼식을 지켜본 퓌순은 잠적한다. 퓌순을 잃은 고통 속에 케말은 시벨과 파혼하게 되고 퓌순이 사랑을 나누다 떨어뜨렸던 귀걸이 한 짝부터 퓌순이 남긴 꽃무늬 손수건, 담배꽁초, 재떨이, 찻잔 따위를 모으게 된다. 케말은 가까스로 다른 남자와 결혼한 퓌순을 찾게 되고 둘의 관계를 되돌린 듯했지만 인생은 뜻대로 되지 않았다. 퓌순은 교통사고로 일찍 세상을 등지게 되고 케말은 둘의 사랑을 기억하기 위해 퓌순의 옛집을 사들여 순수박물관을 세운다.

소설을 읽을 때 느끼는 궁극의 즐거움이 현실과 허구의 세계를 가로막던 장벽이 무너지는 데 있다면 순수박물관은 바로 그 궁극의 즐거움을 주는 장소다. 소설 속 이야기를 그대로 따르자면 순수박물관은 케말을 피해 잠적했던 여주인공 퓌순이 살던 집이자 둘의 재회장소다. 주소 역시 퓌순이 케말에게 알려준 대로 ‘추쿠르주마, 달그츠 측마즈’에 있고 소설에 묘사된 그대로 골목 모퉁이에 위치한 작은 3층짜리 건물이다. 이쯤 되면 누구나 한번쯤은 떠올릴 의문. ‘케말과 퓌순은 실재하는 인물이었거나 케말이 파묵 자신은 아닐까. 한 여자를 사랑하고 집착한 나머지 편집증에 빠진 파묵이 그 여자의 물건들을 모아 박물관을 세우고 그 과정을 담은 소설을 쓴 것은 아닐까.’

파묵은 소설 속에서 케말의 순수한 집착과 사랑을 전해 듣고 이를 소설로 집필하는 작가로 등장한다. 파묵과 케말은 박물관 개관 작업을 함께하고 소설에 담을 일화와 문장을 의논하기도 한다. 그러니까 이 책은 이 박물관을 설명하는 두툼한 카탈로그다. 얄궂게도 두 사람은 소설의 2권 386쪽에 박물관 1회 입장권을 새겨 넣으며 “퓌순을 떠올리면서 관람객들이 이스탄불을 거닐게 하자”고 모의한다. 어디까지나 허구지만 우리는 기꺼이 작가의 기만에 유쾌하게 속아주기로 한다. 조금만 속아줘도 관람의 재미가 배가되기 때문이다.

박물관 1층에서 관람객을 압도하는 것은 퓌순이 1976~1984년에 피웠던 4,213개의 담배 꽁초다. 벽면을 가득 메운 꽁초 아래는 퓌순이 담배를 피웠던 날짜가, 몇 가지 꽁초에는 그에 얽힌 메모가 있다. 바로 옆 스크린에는 담배를 비벼 끄는 퓌순의 손이 반복 재생되고 있다. 인생을 지배했던 한 여인을 기억하고 숭배하기까지 한 남자의 ‘순수’가 빛을 발하는 장면이다.

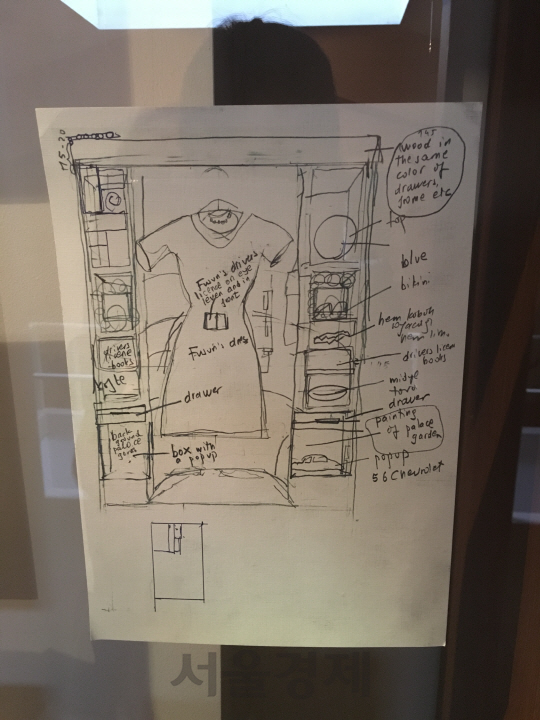

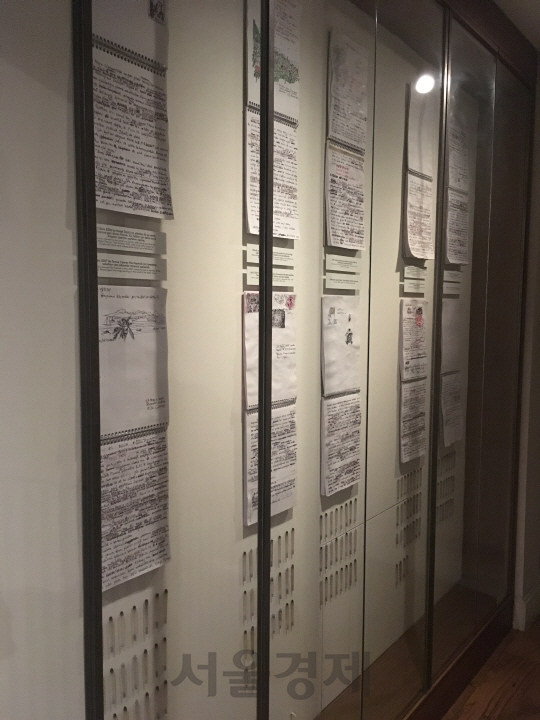

층계를 따라 이어지는 전시관은 사랑과 기억의 보관소로서 ‘충실’하다 못해 경악스럽기까지 하다. 총 83장에 달하는 소설의 내용을 83개 장식장 상자 속에서 장별로 빚어냈다. 소설의 첫 장, 퓌순의 나비 모양 귀걸이가 전시된 첫 번째 칸에서는 뜨거운 사랑을 나눈 후 두 사람의 땀을 식혀줬던 바람 소리와 커튼의 움직임까지 재현해놓았다. 영혼을 형성하는 수집품을 통해 이 박물관을 느끼고 경험하는 곳으로 만들려 했던 작가의 의지가 읽힌다.

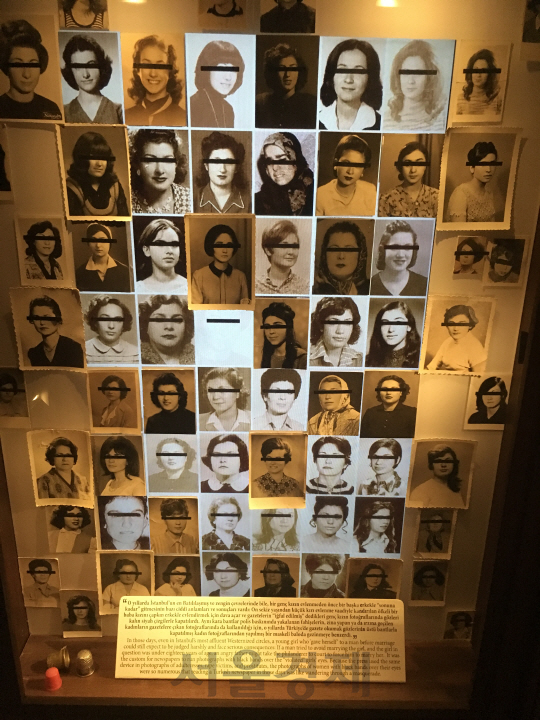

1970~2000년대 이스탄불의 사회상을 담은 소설답게 당시 도시민들의 삶을 엿볼 수 있는 물건도 많다. 가령 터키 최초의 소다음료인 멜템 병과 광고물, 당시의 신문기사들과 이스탄불의 풍경을 담은 사진들이 곳곳에 배치됐다. 이 박물관은 케말과 퓌순의 모든 인생이고 경험의 산실이지만 동시에 터키인의 삶, 그들의 자부심이기도 하다.

‘순수박물관’을 출간하면서 파묵은 “나는 이 소설로 기억될 것으로 믿는다”는 말을 남겼다고 한다. 허구를 넘어 현실세계를 창조하려는 소설가의 도발적 목표가 어느 정도 성공했다는 의미일 것이다. 소설의 세계에서는 글씨를 써내려갔고 현실에서는 사랑의 인류학자가 돼 관련 물품을 수집하고 실제 건물을 꾸몄다. 허구와 현실의 세계를 충실히 건축한 동시에 소설의 안과 밖을 나누던 경계를 허무는 이중작업을 완벽하게 수행한 것이다.

‘이스탄불 작가’로 불릴 만큼 이스탄불의 도시 정체성을 뚜렷하게 보여주는 작가의 또 한 가지 바람은 독자들이 거리를 거닐며 이스탄불의 풍경을 볼 때마다 퓌순을 기억하는 것이다. 소설에 등장했던 베이오울루 거리와 니샨타쉬 지구, 케말과 퓌순이 프로피테롤(초콜릿과 크림을 얹은 슈크림빵)을 먹었던 인지 베이커리 등이 순수박물관에서 도보로 닿을 만큼 그리 멀지 않다. 케말과 퓌순을 따라 걸어본다. 이 여정을 통해 또 하나의 이스탄불 이야기가, 우리만의 순수박물관이 완성될 것이다.

/이스탄불=글·사진 서은영기자 supia927@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >