서울대 지능형자동차IT연구센터가 지난 2015년 첫선을 보인 도심형 자율주행차 ‘스누버’가 관악산캠퍼스를 나와 서울 여의도를 향한다. 무리 없이 잘 달리고 있던 스누버는 빨간불이 켜진 국회 앞 신호등을 넘어서고 말았다. 국회 앞 신호등이 기존 도로보다 높은 위치에 있어 스누버가 제때 감지하지 못했기 때문이다. 정부가 오는 2020년을 기점으로 자율주행차 상용화에 나서겠다고 밝혔지만 도로 인프라를 갖추지 않으면 자칫 사고가 날 수도 있다는 점을 시사한다. 국토연구원은 “기존 도로 인프라 인식 한계 및 돌발상황 대응력 부족으로 인한 안전 문제가 생길 수 있다”며 “일반차량 중심으로 설계된 기존 도로 인프라에 대한 자율주행차량의 대응력 부족 등으로 교통사고가 증가할 수 있다”고 경고했다. 자율주행차가 완벽하게 상용화되기 위해서는 차량 간, 차량과 도로 및 컨트롤타워 3자 간 쌍방향 실시간 정보소통이 가능한 정도까지 구축돼야 하지만 우리나라의 현실은 신호등·표지판 위치마저 제각각이어서 사고 발생 확률이 높다는 뜻이다. 정부가 시한을 맞추고 양적 성장을 강조하다 보면 부작용이 생길 수 있다는 점을 보여준 사례다.

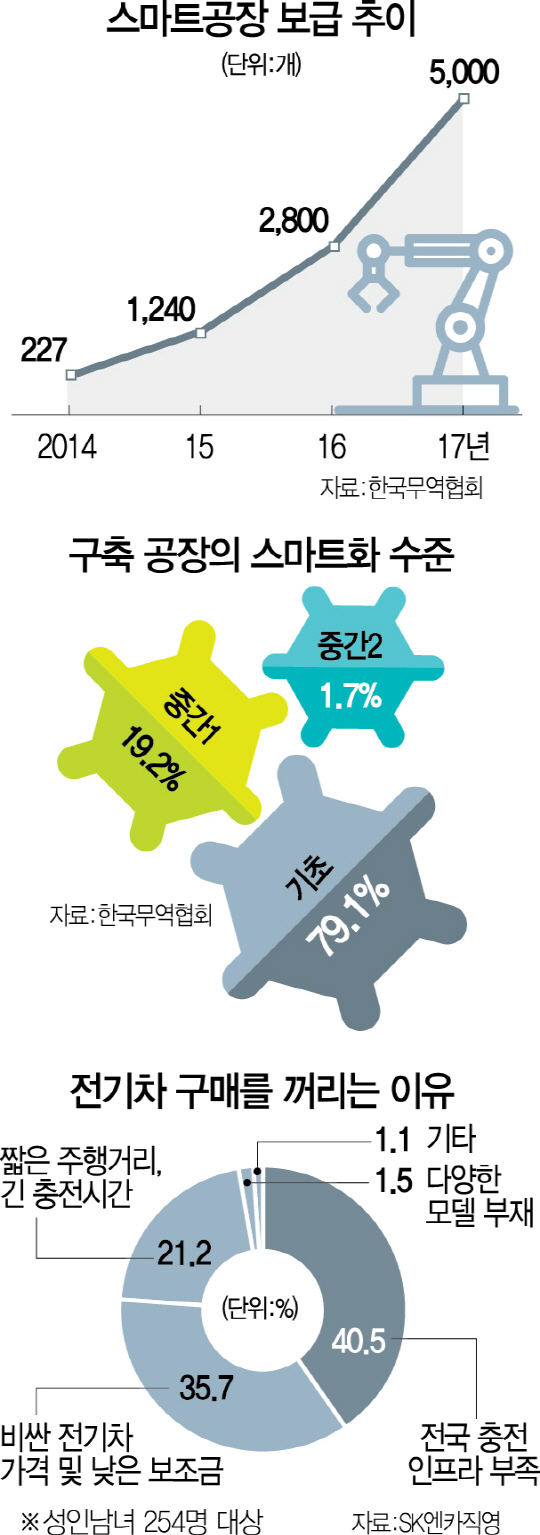

2022년까지 35만대 보급을 목표로 하는 전기차도 마찬가지다. 연도별 보급목표만 세워졌고 어떤 방식으로 전기차 보급을 늘려나갈지 구체적인 방안은 미흡하다. 심지어 전기차 산업 육성이 아닌 미세먼지 감축 등 탈(脫)원전 차원에서 전기차 보급에 접근하고 있다는 비판도 나온다. 전문가들은 전기차 보급에 맞춰 충전 인프라 구축이 병행되지 않으면 전기차 시장이 정체될 것으로 전망하고 있다. 한국에 설치된 전기차 충전소 중 급속충전이 가능한 것은 지난해 9월 기준으로 2,000대가 되지 않는다. 자동차 학계의 한 교수는 “국내의 전기차 육성 정책은 사실상 보조금 지원이 전부”라며 “양과 보급 속도보다도 전기차 시장이 자리를 잡아갈 수 있도록 정책을 추진해야 한다”고 주장했다.

스마트공장 구축 사업도 목표를 과도하게 늘려잡다 보니 무늬만 스마트인 공장이 양산될 것이라는 우려도 있다. 현재 우리나라의 스마트공장은 정보통신기술(ICT) 활용 정도 및 역량에 따라 기초·중간1·중간2·고도화 단계로 구분되는데 스마트공장이라고 부를 만한 수준인 ‘중간2’ 이상의 공장은 100개가 채 되지 않는다. 벤치마킹 대상인 독일의 인더스트리 4.0이 공장 간, 기업 간 연계를 스마트공장으로 정의하고 있는 것과 비교해보면 우리 정부의 스마트공장 사업은 대량보급에 초점을 두고 있어 불량률을 낮추기 위한 자동화 수준에만 머물러 있다는 게 중론이다. 중소기업학계의 한 전문가는 “스마트공장 지원 사업은 자동화 공장 지원 사업 수준을 벗어나지 못하고 있다”며 “개별 기업 차원에서 접근할 게 아니라 밸류체인과 플랫폼 관점에서 지원해야 한다”고 주장했다. 이외에도 2020년까지 2,250만가구에 보급하기로 했지만 스마트미터기에 암호모듈이 적용되지 않아 보안 취약성 문제가 제기된 한국전력의 지능형검침인프라(AMI) 사업 등 기한과 수량에 맞춰 대량보급을 추진하지만 문제점이 발견되고 있는 정책들도 부지기수다.

정부가 질적 혁신성장을 이뤄내기 위해서는 단기적 성과 중심인 정부의 연구개발(R&D) 예산 배분 방식부터 개선돼야 한다는 지적도 나온다. 정부 R&D 특허의 해외 기술이전은 전체 기술이전 가운데 0.3%에 불과하다. 상업적 목표를 띤 연구에 지원이 몰렸지만 성과를 내지 못한 결과다. 오히려 기초 분야에 대한 투자부터 강화해야 한다는 목소리가 나오는 이유다. 인공지능(AI) 역시 기초는 수학이다.

산업연구원의 한 관계자는 “예를 들어 빅데이터를 통한 혁신성장을 한다고 주장하고 있지만 개인정보보호법 등 문제가 처리되지 못하고 있다. 실증사업을 통해 정책의 효과를 증명하는 기초 작업부터 진행돼야 한다”며 체계적인 정책 프로세스부터 설계돼야 한다고 밝혔다.

/세종=박형윤기자 manis@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

manis@sedaily.com

manis@sedaily.com