“누군들 직원을 안 쓰고 싶겠어요. 최저임금이 올라 월급도 만만찮은데 장기 근로계약을 맺었다가 일감이 줄어들면 어떡해요. 바쁠 때는 집사람 불러다 사무실에 앉히고 제가 뛰어야지요. 정 안 되면 일당 주고 운송기사 쓰는 거죠.” (서울의 한 교구 납품업체 사장)

최저임금 급등과 건설경기 호황으로 임시·일용직 근로자만 급증하고 있다.

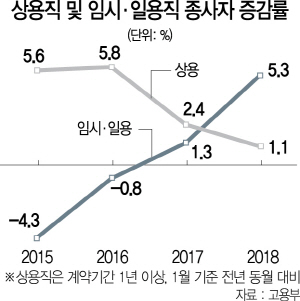

28일 고용노동부가 발표한 올해 1월 사업체 노동력 조사 결과 임시·일용직 종사자는 173만8,000명으로 지난해 1월보다 5.3%(8만7,000명)나 증가했다. 반면 고용계약 기간 1년 이상인 상용직 근로자는 같은 기간 1,456만6,000명에서 1,473만1,000명으로 1.1%(16만5,000명) 늘어나는 데 그쳤다. 임시·일용직 증가율이 상용직 증가율을 웃돈 것이다. 지난해 1월 상용직과 임시·일용직 증가율이 각각 2.4%와 1.3%였다는 점을 감안하면 사뭇 대조적이다. 그만큼 고용이 불안정해졌다는 뜻이다.

업계에서는 임시·일용직 증가가 가파른 최저임금 인상과 무관하지 않다고 평가한다. 최저임금이 오르면서 퇴직금과 각종 수당 등의 비용도 커지므로 오랜 기간 인력을 고용하기 어려워 반드시 필요할 때만 수시로 사람을 쓴다는 얘기다.

업계의 한 관계자는 “그렇지 않아도 어려운데 최저임금 다 주고 나면 남는 게 없다”며 “우리 사정을 잘 모르는 사람들은 ‘직원 뽑아 4대 보험 가입시키고 월 13만원(일자리안정자금)도 받으면 좋지 않느냐’고 하는데 푼돈 받자고 그렇게 했다가 정부 지원이 끊기면 낭패를 보지 않겠느냐”고 반문했다.

고용부는 임시·일용직이 크게 늘어난 배경으로 건설경기 호황을 꼽기도 했다. 정부 관계자는 “수년간 건설업이 나 홀로 호황을 누려왔다”며 “지난달 임시·일용직 근로자가 크게 늘어난 것도 건설경기에서 원인을 찾고 있다”고 설명했다. 실제로 건설업 임시·일용직 근로자는 지난해 30만7,000명에서 올해 36만9,000명으로 6만2,000명 늘었다.

하지만 문제는 임시·일용직이 많아진 업종이 건설업뿐은 아니라는 데 있다. 한국 경제의 심장인 제조업을 비롯해 도매 및 소매업 등 여러 업종에서 임시·일용직이 늘어났다.

고용계약 종료와 구조조정, 합병·해고 등에 따른 면직 등 비자발적 이직자가 눈덩이처럼 불어난 점도 임시·일용직 근로자 수를 크게 늘린 요인으로 꼽힌다. 비자발적 이직자는 51만6,000명으로 전년동월 대비 7.4%(3만6,000명) 늘었다. 이는 2012년 1월(63만3,000명) 이후 최대치다. 전체 사업체 종사자는 1,749만3,000명으로 전년 같은 달보다 1.6%(26만8,000명) 늘어났다. /세종=임지훈기자 jhlim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jhlim@sedaily.com

jhlim@sedaily.com