일본이 거액의 차관을 제공하는 등 인도 시장 선점을 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 최근 미국의 무역 공세와 최대 내수 시장인 중국 경제 성장세가 한 풀 꺾이자 13억 인구를 자랑하는 마지막 남은 거대 단일 시장인 인도로 시선을 옮기고 있는 것으로 분석되고 있다.

NHK는 지난 30일 고노 다로 외무상은 전날 수시마 스와라지 인도 외교장관과 일본 도쿄에서 회담하고 인도 서부 상업도시 뭄바이의 지하철 건설 등을 위한 1,490억엔 규모의 차관 제공을 약속했다고 보도했다.

이번 차관 제공으로 일본이 지난 1년간 인도에 준 차관 규모는 총 3,841억엔에 달하게 됐다. 이는 일본이 한 해 동안 특정 국가에 제공한 차관 규모 중 가장 큰 것이다.

고노 외무상은 이날 회담 후 기자회견에서 “인도는 인도·태평양 지역의 가장 중요한 파트너”라며 “발전을 적극적으로 지원해 가겠다”고 말했다.

이번 차관 제공은 일본이 중국의 일대일로(一帶一路:육상·해상 실크로드)에 대항하기 위해 추진 중인 ‘자유롭게 열린 인도·태평양(Indo-Pacific)전략’과 관련해 인도를 ‘우군’으로 끌어들이기 위한 목적으로 풀이되고 있다.

기업들도 인도 시장 선점에 박차를 가하고 있다.

일본 니혼게이자이신문은 지난 29일 지난해 내수판매량 기준으로 일본 자동차 업계 1위인 도요타가 3위 스즈키와 함께 내년부터 인도 시장 개척을 위해 합동 비즈니스 공략을 시작한다고 보도했다. 이를 위해 두 회사는 상대 회사에 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 차량을 공급하는 계약을 체결했다고 신문은 밝혔다. 도요타는 스즈키에 ‘코로나(하이브리드·가솔린)’ 1만대, 스즈키는 도요타에 ‘발레노(소형)’ ‘비타라(스포츠유틸리티)’ 3만~5만대를 각각 공급한다. 각사가 제작한 차량 수만대가 경쟁사의 이름을 달고 판매되는 것이다.

양사 간 협력은 북미 시장의 차량판매 둔화세가 심상치 않다는 위기감에서 비롯됐다. 지난해 미국의 연간 신차 판매량은 글로벌 금융위기 이후 8년 만에 뒷걸음질쳤다. 최근에는 도널드 트럼프 행정부가 미국산 자동차 수출 확대를 밀어붙이면서 한국·일본 등 경쟁국들에 비상이 걸렸다. 이에 고전하는 북미를 대체할 시장으로 인도를 선택한 것으로 전문가들은 보고 있다.

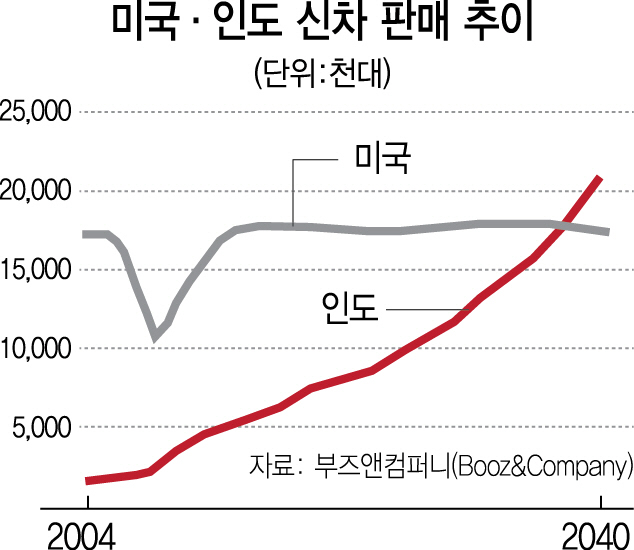

시장조사 업체 IHS에 따르면 오는 2020년 인도의 연간 신차 판매대수는 지난해 대비 30% 증가한 510만대에 육박해 일본(466만대)을 제치고 중국과 미국에 이어 세계 3위로 도약할 것으로 전망된다. 컨설팅 업체 부즈앤컴퍼니는 2030년 중반이 되면 연간 판매량이 1,700만대에 달해 미국을 추월하고 중국에 이은 2위 시장으로 도약한다고 내다봤다. 중국의 경제 성장세가 한풀 꺾였다는 점을 감안하면 13억 인구를 가진 인도는 마지막 남은 거대 단일시장이라는 평가다.

따라서 인도 시장 점유율이 3.5%에 불과한 도요타가 부진을 씻으려면 점유율 1위(40%)인 스즈키의 도움이 절실했다는 분석이다. ‘글로벌 빅 3’에 꼽히는 도요타지만 인도에서는 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 2021년 신흥시장이 세계 자동차 판매량의 60%를 차지할 것으로 예상되지만 지난해 도요타의 해외 판매량 중 신흥시장의 비중은 40%에 머물렀다. 도요타가 인도 소형차 시장을 독식하는 스즈키를 따라잡기 위해 2010년 야심작 ‘에티오스’를 내놓았지만 반응은 신통치 않았다.

소형차 판매에 주력해온 스즈키도 도요타와 손잡는 것을 윈윈으로 봤다. 도요타의 기술력과 다양한 라인업 판매 효과를 공유할 수 있다는 판단이다.

일본 2위 자동차사인 닛산도 인도와 인접한 파키스탄 공략에 나섰다. 닛산은 전날 일본에서 검증받은 저가 브랜드 닷선을 내년에 파키스탄에서 선보인다고 밝혔다. 인구 2억의 파키스탄을 독과점해온 스즈키·혼다·도요타에 이어 일본 브랜드파워를 앞세워 도전장을 던진 것이다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 2016~2017년 파키스탄 신차 판매량이 5년 전에 비해 18% 급증한 18만여대를 기록했다며 판매대수가 8년 뒤에는 33만대까지 늘어날 것이라고 설명했다.

/노현섭·김창영기자 hit8129@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hit8129@sedaily.com

hit8129@sedaily.com