옆집 할아버지는 30년 넘게 매일 한 갑의 담배를 피워오고 있다. 뒷집 아주머니는 술, 담배를 일절 입에 대지 않는데도 2년 전 폐암 투병 끝에 세상을 떠났다. 이 불공정한 결과를 우리는 어떻게 해석해야 할까. 억세게 운이 없었을 뿐이라고, 조상에게 물려 받은 암 유전인자 때문이라고 말한다면 틀린 말은 아니지만 어딘가 개운치가 않다.

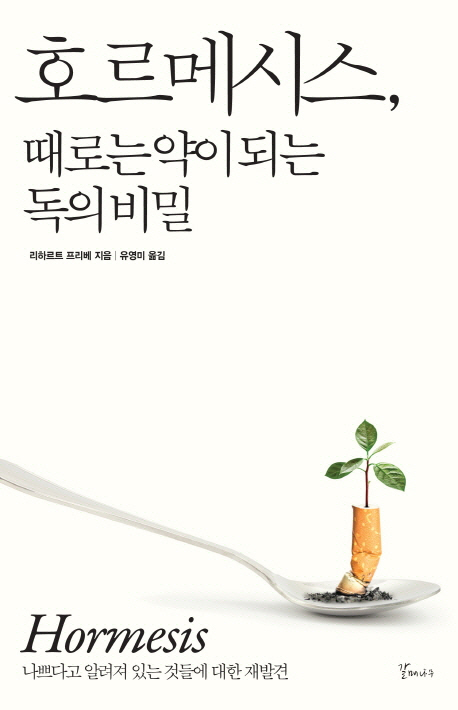

신간 ‘호르메시스, 때로는 약이 되는 독의 비밀’은 건강을 유지하려면 ‘결국 무엇이든지 적당히 하라’고 지긋이 압박하는 책이다. 책은 몸에 좋은 것과 나쁜 것을 이분법으로 보는 고정관념부터 바꿔야 한다고 강조한다. 니코틴, 알코올, 심지어는 방사선까지 우리가 익히 몸에 나쁜 것이라 규정한 것들조차 사용량에 따라 몸에 이로울 수도 있다는 사실을 과학적 사례로 증명한다.

책을 따라가다 보면 건강에 이롭다고 알려진 많은 것들이 실제로는 건강을 해칠 수 있다는 이상한 결론에 맞닿게 된다. 당황할 필요는 없다. 놓치지 말아야 할 것은 정도이고 강도이며 수준이다. 우리 몸은 생각보다 강해서 무엇이든 적당히만 하면 몸이 견뎌낼 수 있기 때문이다. 제목에 차용된 호르메시스는 인체에 해로운 독소, 병원균도 적당한 양을 투여하면 체질을 강화하는 약이 된다는 뜻이다. 1만7,000원

/서은영기자 supia927@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >