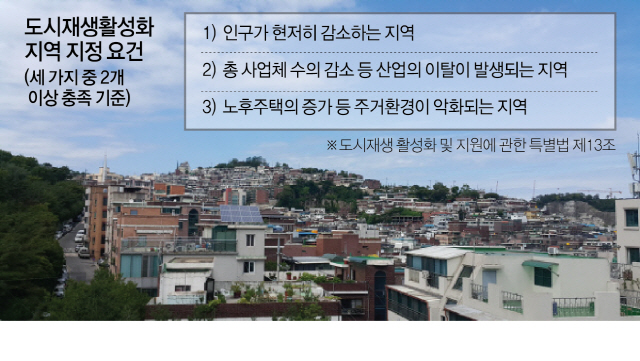

◇커뮤니티 이전에 안전부터=도시재생활성화지역 지정의 요건은 3가지다. 노후화로 인구가 현저히 감소하고 사업의 이탈이 발생하며 지어진 지 오래된 주택이 많아지는 경우다. 이 셋 중 두 가지 이상 요건이 충족하면 도시재생활성화지역으로 지정할 수 있다. 하지만 실제 도시재생사업 선정에서 보다 중요한 기준은 해당 지역 건축물의 물리적인 ‘노후도’보다는 지역 주민의 참여 의지다. 지난해 처음 정비사업 해제지역(393곳)을 대상으로 별도 신청받은 ‘해제지역 맞춤형 희망지사업’ 조차 정비보다 커뮤니티 활성화에 방점이 찍혀있다. 희망지사업을 진행 중인 구청 관계자는 “주민 참여율이 얼마나 높은지, 주민 조직이 얼마나 갖춰져 있는지를 위주로 준비하고 있다”고 말했다. 전상현 도시컨설턴트는 “정비 사업이든 도시재생이든 기초는 현재 거주민을 위한 주거의 기능적 유지 관리”라며 “규모가 큰 아파트 재건축만 안전 진단을 적용할 게 아니라 모든 건축물도 관리 대상이 돼야 한다”고 말했다.

◇’노후‘말고 ’낙후‘를 기준으로=앞서 활성화지역 지정 조건인 ’노후도‘역시 획일적이라는 지적이다. 준공 20년 이상 건물 50% 이상을 노후 지역으로 보는데 단순히 ’연식‘이 정비의 기준이 돼서는 안된다는 뜻이다. 김도년 성균관대 건축학과 교수는 “구조 안전진단이라는 것은 건물의 준공연도를 감안한 노후도를 볼 게 아니라 얼마나 낙후됐느냐 만을 봐야 한다”면서 “건축법 상 안전기준이 명확하지 않았던 80년대 이전 저층 건물들은 모두 심도있게 얼마나 낙후됐느냐를 확인하는 게 중요하다”고 지적했다. 그러기 위해서는 작은 건물부터 재생의 범주에 포함시키는 방향으로 도시재생의 스펙트럼을 넓혀야 한다고 주장했다. 김 교수는 “현재의 도시재생은 대부분 규모가 거대해서 초기비용이 많이 드는 것이 문제”라면서 “소규모 건축물을 재정비하는 ‘미시적 도시재생’으로 낙후한 건축물의 기능을 회복시켜야 한다”고 말했다.

◇도시 재생에 허가권자 개입 권한 강화 필요=한편 일선 지자체 주거정비과 공무원들은 현행 건축법이나 시설물의 안전 및 유지관리 특별법 상으로는 사유 건물을 일일이 안전 점검할 수 없는 한계가 있다고 입을 모았다. 한 구청 주거정비과 관계자는 “건물의 안전은 생명을 담보하고 불특정 다수에게 피해자를 줄 수 있으니 행정력 개입이 불가피하다”면서도 “강제로 안전진단을 실시한 후 비용은 건축주에게 구상권을 청구할 있도록 하는 등의 강제법이 뒷받침해야 한다”고 말했다.

도시 재생 과정에서 허가권자의 구조 점검이 더욱 강화해야 한다는 진단도 나왔다. 이공희 국민대 건축학과 교수는 “도시 재생 중 구조체를 건드리는 인테리어나 대수선이 있지만 구조의 안전을 담보할 수 있는 법적 시스템이 없다”면서 “허물지 않고 정비하는 건물에도 허가권자의 모니터링을 강화할 법규가 필요하다”고 강조했다.

/이재명기자 nowlight@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >