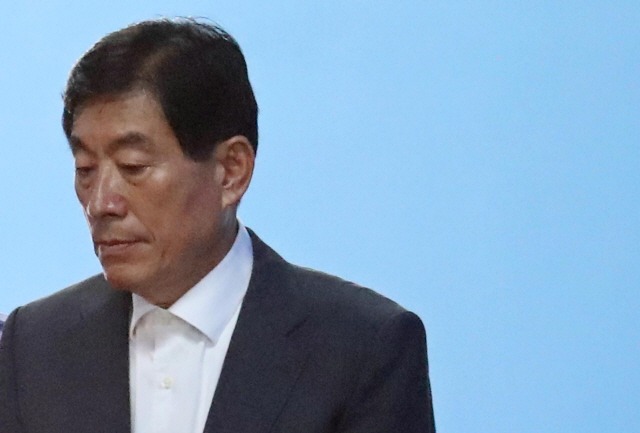

검찰이 이명박 정부 시절 국가정보원이 정치인과 진보 성향 인사 등을 불법 사찰을 지시하고 관여한 혐의로 원세훈 전 국정원장과 국정원 전직 간부들을 재판에 넘겼다.

서울중앙지검 국정원 수사팀(팀장 박찬호 2차장검사)은 원 전 원장과 이종명 전 3차장, 대북공작국장을 지낸 김모씨 등 국정원 전직 간부 3명을 국정원법상 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 기소했다고 25일 밝혔다. 함께 사찰에 관여한 혐의를 받는 김모 전 방첩국장은 앞서 지난달 3일 재판에 넘겨졌다.

원 전 원장 시절인 2010∼2012년 국정원은 당시 정부의 정책이나 국정원에 반대하는 인사들을 상대로 비위나 불법행위를 찾기 위해 광범위하고 무차별적인 사찰을 벌인 것으로 조사됐다. 사찰을 위해 국정원은 ‘종북좌파세력 척결’을 목표로 하는 일명 ‘특명팀’을 설치했다. 이들은 사찰에 미행감시와 사이버해킹 등 수단과 방법을 가리지 않았다. 사찰 대상에는 봉은사 전 주지인 명진 스님, 야권통합 단체(‘국민의 명령’)를 주도하던 배우 문성근씨 등이 포함됐다. 공소시효가 지나 따로 범죄사실에 포함되진 않았지만 언론사 임직원 4명, 이방호 전 한나라당 사무총장, 한명숙 전 총리, 황영철 자유한국당 의원 등도 사찰한 것으로 파악됐다. 검찰 관계자는 “미행·감시에 필요한 인력과 차량이나 관련 예산은 위장된 내사명으로 신청하고, 작성된 보고서는 보고 종료 후에 바로 삭제하는 등 사찰 흔적을 철저히 제거하기도 했다”라고 설명했다.

또 국정원 대북공작국은 2011년 9월 권양숙 여사가 중국을 방문했을 때 미행했으며 2012년 2월 박원순 서울시장이 일본을 방문했을 때도 일거수일투족을 감시한 것으로 드러났다. 2011년 10월에는 이석현 더불어민주당 의원과 박지원 민주평화당 의원의 보좌관 컴퓨터에서 이메일 자료와 내부문건을 불법취득하기도 했다. 김대중 전 대통령의 비자금 조성 풍문을 추적(일명 ‘데이비드슨 사업’)하느라 대북공작금을 예산을 무단 사용한 혐의도 있다.

검찰은 지난 2월 대북공작금 유용 사건을 수사하다가 불법사찰 정황을 포착했고, 지난 3월 국정원이 수사 참고자료를 제출하면서 수사가 급물살을 탔다. 검찰 관계자는 “국가안보기관의 인적·물적 자원을 유용해 안보활동을 무력화한 반안보 범죄이자 국민의 혈세로 전직 대통령을 폄훼하기 위한 정치공작에 지원한 반헌법적·반민주적 범행”이라고 강조했다.

/조권형기자 buzz@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >