무역전쟁과 달러 강세로 신흥국의 위기가 증폭되는 분위기다. 신흥국의 외화부채가 10년 새 2배 이상 급증하며 사상 최대로 불어났다. 전 세계적으로 통화가치 하락이나 자산붕괴 흐름과 맞물려 글로벌 금융의 시한폭탄이 될 수 있다는 우려의 목소리가 커지고 있다.

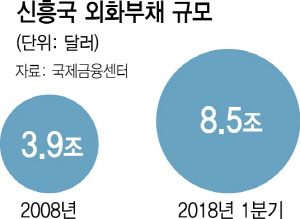

31일 국제금융센터에 따르면 올해 1·4분기 기준 신흥국 외화부채는 8조5,000억달러(약 9,500조원)에 달했다. 지난 2008년 3조9,000억달러였던 것을 고려하면 10년 만에 2배를 넘는 수준으로 급증한 것이다. 센터가 국제금융협회(IIF) 자료를 분석한 결과 국내총생산(GDP) 대비 외화부채 비중은 터키가 70%로 가장 높았다. 이어 헝가리 64%, 아르헨티나 54%, 폴란드와 칠레가 각각 51%와 50% 순이었다. 신흥국 외화부채 8조5,000억달러 가운데 달러화 표시 부채도 76%에 달하는 등 최근 강달러 기조로 신흥국의 외화빚은 더욱 늘어날 것으로 센터는 내다봤다. 또 각국의 외환보유액 대비 향후 3년간 달러화 부채 만기 비율을 고려하면 남아프리카공화국과 멕시코·터키 등의 외화 조달 압력이 특히 커질 것으로 전망했다.

센터는 이런 현상이 아르헨티나 페소화와 터키 리라화 가치 급락 등 신흥국 통화가치가 전반적으로 떨어지는 것과 맞물려 금융시장의 불안감을 증폭시킨다는 점에 주목해야 한다고 지적했다. 최근 국제통화기금(IMF)에서 구제금융을 받기로 한 아르헨티나의 페소화 가치는 올 들어 미국 달러 대비 47% 추락했고 리라화도 28% 떨어졌다. 노벨상을 수상한 경제학자 폴 크루그먼도 최근 신흥국 통화가치 폭락으로 1997∼1998년 아시아 금융위기 같은 사태가 올 수 있다고 경고하기도 했다.

아울러 미국의 국채금리 상승과 달러화 강세로 취약 신흥국을 중심으로 자본이탈과 환율불안이 심화해 통화가치 약세에 따른 신흥국 기업과 정부 등의 상환 압력이 커질 수 있다고 우려했다. 아울러 달러 강세 등으로 대외조달 요건이 악화하고 글로벌 무역분쟁이 장기화하면 외화부채 상환 부담이 큰 신흥국을 중심으로 디폴트(채무불이행) 우려가 확산될 수 있다고 분석했다. /이현호기자 hhlee@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hhlee@sedaily.com

hhlee@sedaily.com