보육원에서 유년시절을 보낸 염제하(37)씨는 지난해 세 살짜리 아이 지연이(가명)를 입양했다. 일곱 살 아들과 다섯 살 딸이 있었지만 보육원에서 크는 아이에게 새 가정을 선물하고 싶어서다. 본인도 다섯 살 때 부모에게서 버려졌다는 염씨는 “당시 입양을 간절히 원했는데 아무도 데려가지 않아 좌절했다”며 “한 명이라도 따뜻한 가정을 찾아갔으면 하는 마음에 입양을 결심했다”고 밝혔다.

우리나라는 여전히 ‘아동수출국’이라는 오명을 벗지 못하고 있다. 지난해 미국으로 입양된 아동을 출신국가별로 분류하면 우리나라는 276명으로 중국(1,905명)과 에티오피아(313명)에 이어 3위다.

우리 사회는 뿌리 깊은 혈연중시 문화 탓에 입양에 대한 부정적 인식이 팽배했으나 2000년대 들면서 상황이 크게 달라졌다. 국내 입양 우선추천제 등의 영향으로 지난 2007년부터 국내 입양 아동이 해외 입양 아동보다 많아졌다. 하지만 최근 해외로 나가는 아이들이 다시 늘었다.

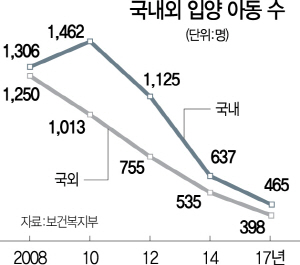

보건복지부에 따르면 지난해 생부모가 입양을 의뢰한 아이 863명 가운데 465명(53%)만이 국내 가정에 입양됐다. 2013년 74.4%로 정점을 찍은 뒤 줄어들었던 국내 입양률이 2008년 수준(51.1%)으로 되돌아간 셈이다. 나머지 398명(47%)은 5개월 동안 입양 희망 가정이 나타나지 않아 미국·스웨덴·캐나다 등 낯선 서구 문화권 국가로 입양됐다. 국내 입양 가정의 여아선호 경향도 뚜렷해 해외 입양아의 76%(302명)가 남아였다.

중앙입양원 관계자는 “‘아이에게 가정을 제공하자’며 아동복지 중심으로 사고하는 서구 국가와 달리 우리나라는 여전히 불임 등의 이유로 입양하는 부모 중심적 사고가 강하다”고 설명했다.

지난해 국내외로 입양된 아동 수는 역대 최저치였다. 하지만 입양을 신고제에서 허가제로 바꾸고 입양에 앞서 출생신고를 하도록 한 입양특례법이 2012년 개정되면서 국내 입양은 줄고 해외 입양은 느는 추세다. /신다은기자 downy@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >