최근 김영란법 위반 소지가 있는 의원 38명의 명단 공개 여부 대해 국민권익위원회와 언론·시민단체 간 갈등이 깊어지고 있다. 권익위는 국회의원 성명은 개인정보라 공개할 수 없다는 입장이지만 언론·시민단체는 공공기관 돈으로 출장 간 국회의원 이름은 공개가 가능하지 않느냐며 맞서는 것이다. 언론·시민단체는 정보공개청구 취지에 따르면 국회의원 이름 공개는 당연하다며 목소리를 높이고 있다. 한편 일부 공무원은 정보공개청구로 골머리를 앓고 있다고 하소연한다. 대체 정보공개청구가 무엇이길래 이토록 논란이 되는지 서울경제신문이 취재했다.

법무부 직원 A씨는 요즘 골머리를 앓고 있다. 교도소 재소자들의 정보공개 청구가 하루에도 수십건씩 쏟아지고 있어서다. 청구 대상도 보안등급이 높아 공개하기 어려운 내용이 많다. A씨는 “재소자들은 일부러 공개하기 어려운 정보를 청구한 뒤 비공개 처리되면 해당 정보가 필요하다며 국가배상 청구를 해 재판을 신청한다”며 “재판에 출석한다는 이유로 외출을 나가기 위한 꼼수로 보인다”고 전했다. 재소자들은 이 밖에도 △교도소 건축물 허가 신청서 △교도관 출장 내역 △교도소 업무추진계획 등 서류 열람을 신청해 외출 기회를 얻기도 한다. 이 서류들은 정보공개를 청구하면 직접 해당 관청을 찾아 열람하도록 돼 있다.

올해로 도입 11년째를 맞은 정보공개 청구가 당초 목적인 행정 투명성 확보와 국민 알 권리 보장에서 벗어나 사적 이익을 목적으로 남용되는 사례가 늘고 있다. 해당 업무를 처리해야 하는 공무원은 막무가내식 정보공개 청구에 시간을 허비해야 한다.

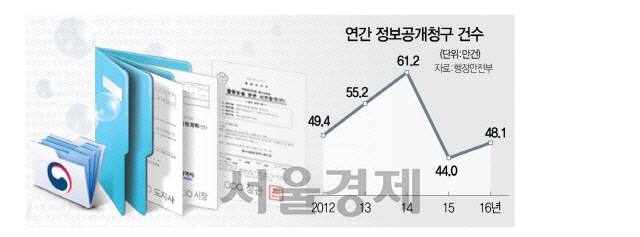

행정안전부에 따르면 제도가 도입된 지난 1998년 2만6,338건이었던 정보공개 청구가 2016년 48만1,812건으로 무려 18배가량 늘었다. 공공기관 정보를 공개해 국민의 알 권리 증진과 국정운영 참여를 유도하는 데 적잖은 기여를 한 것으로 평가된다.

하지만 최근에는 공익보다 사익을 위해 제도를 악용하는 사례도 늘어나는 추세다. 보험회사가 진료정보를 청구한다거나 제약회사가 보건소 약품 구매명세서를 청구하는 사례가 대표적이다. 정부부처의 한 관계자는 “일부 개인이 자신들의 영업을 목적으로 정보공개를 청구하는 사례가 많지만 이를 증명할 방법이 없어 결국 정보를 공개해야 한다”고 전했다. 또 다른 부처 관계자는 “요즘에는 대학생이나 대학원생들이 숙제에 이용할 자료를 정보공개 청구로 요청하기도 한다”며 “정보공개 청구 도입 취지 자체에는 공감하지만 이를 악용하는 악성 민원인이 너무 많다”고 토로했다.

/서종갑기자 gap@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

gap@sedaily.com

gap@sedaily.com