“1990년대까지만 해도 글로벌 국제중재 시장에서 한국은 늘 ‘을’의 입장이었지만 이제는 ‘갑’의 위치까지 온 것 같습니다. 대한민국 정부와 공기업을 가장 많이 대리했다는 점에서 국익을 지킨다는 사명으로 일하고 있습니다.”

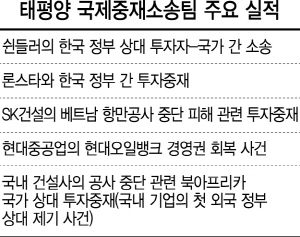

최근 서울 역삼동 법무법인 태평양 사무실에서 서울경제신문과 만난 국제중재소송팀 김갑유 대표변호사는 소속 팀의 개척 정신에 대해 자부심을 숨기지 않았다. 팀 원년 멤버이자 현재 국제상업회의소 중재법원(ICC) 부원장을 맡고 있는 김 대표변호사는 우리나라 국제중재 업계의 산증인과 다름없는 인물이다. “국익을 지킨다”는 그의 말처럼 태평양 국제중재소송팀은 국제중재 분야에서 국내 최초의 역사를 모두 썼다. 특히 국내 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 1호 사건인 론스타의 투자자-국가 간 소송(ISD)과 최근 스위스 승강기 업체 쉰들러와의 ISD 분쟁에서 정부 측 대리인을 맡으며 명성을 확고히 했다는 평가다.

“지금까지 거의 대부분 사건에서 한국 정부나 기업 측을 대리했습니다. 잘 알려지지는 않았지만 국내 기업이 외국 정부를 상대로 낸 투자 중재 사건도 굉장히 많이 맡았죠.” 김 대표변호사의 설명이다.

최근 기업별로 국경 없는 전쟁이 벌어지면서 국제중재나 소송 분야에서 한국 정부와 기업을 대리할 로펌의 중요성은 점점 더 커지고 있다. 무엇보다 수출 의존도가 높은 한국은 아시아에서 국제중재 건수가 가장 많기로 유명한 나라다. 매년 건수가 일본의 2~3배에 이르는 것은 물론 중국보다도 많다. 최근에는 도널드 트럼프 미국 대통령의 보호무역 기조로 미국과의 통상 분쟁도 늘어나는 추세다. 태평양 국제중재소송팀 역시 트럼프 정부 들어 벌써 미국 관련 통상 사건을 2건이나 대리하고 있다.

지금은 태평양을 필두로 국내 대형 로펌 상당수가 전담팀을 운영하고 있지만 팀 창설 때만 해도 한국 법조계는 국제중재의 불모지나 마찬가지였다. 해외를 상대로 한 분쟁에 대해 이해도가 낮았다 보니 국내 시장도 외국 로펌이 휩쓸던 시기였다. 김 대표변호사와 현재 팀장을 맡고 있는 방준필 미국변호사는 지난 1997년 외환위기 이후 부쩍 늘어난 국제소송 대리업무를 처리하다가 한국 로펌의 경쟁 가능성을 확인했다. 외국 로펌들은 국내 법과 언어, 문화에 대한 지식이 부족해 한계가 뚜렷했기 때문이다. 주변 법조인 대다수가 만류하는 가운데서도 2002년 국내 최초로 전문팀을 결성할 수 있었던 것은 각종 소송 경험을 통해 얻은 자신감 덕분이었다.

방 팀장은 “국제 중재 사건을 다루던 초기에는 늘 외국 로펌들만 상대했는데 그들은 태평양이 대리인으로 나오면 승부가 필요 없는 게임이라고 생각했다”며 “하지만 김 대표변호사와 나는 한국 법과 미국 법을 모두 잘 알다 보니 승승장구할 수 있었다”고 회상했다.

태평양 국제중재소송팀은 출범 10년 만에 국내뿐 아니라 국제적으로도 스타 지위에 올랐다. 2011년에 이미 국제중재 전문지 GAR이 선정한 ‘세계 30대 로펌’에 이름을 올렸다. 2010년 현대중공업을 대리해 외환위기 때 잃었던 현대오일뱅크 경영권을 되찾게 한 완전 승소 사건은 당시 이 팀의 대표 실적이다. 여기에 손해배상 청구 금액만 5조5,000억원가량에 이르는 론스타 ISD와 쉰들러 분쟁 사건은 이 팀의 명성을 일반에도 본격적으로 알린 계기가 됐다. 쉰들러는 이달 11일 한국 정부에 3,400억원대 규모의 ISD를 제기했다. 현재 총 70여명의 전담 인력을 보유하고 있으며 이 중 20명 이상이 미국, 영국, 호주, 인도, 파키스탄, 부탄 등에서 온 외국 인력이다.

김 대표변호사는 “론스타의 ISD 결론은 내년 이후에나 나올 것으로 보인다”며 “금융과 조세, 국제법 등이 엮여 세계적으로 봐도 매우 복잡한 대형 사건이라 우리 팀은 물론 국가적으로도 많은 공부를 할 수 있는 기회가 됐다”고 평가했다. 김준우 변호사는 “지금까지 ISD를 제기한 외국 회사들은 모두 투자자 입장에 그쳤던 반면 쉰들러의 경우 국내에 오랜 영업 기반이 있는 회사라는 점에서 차이가 있다”고 설명했다.

태평양 국제중재소송팀은 앞으로 국제분쟁이 더 잦아질 분야로 에너지, 정보통신(IT), 바이오, 게임을 비롯한 소프트웨어 산업 등에 주목했다. 가치를 측정하기 어려운 분야일수록 분쟁의 여지가 높다는 진단이다.

김 대표변호사는 “서류 대비 등 국제 분쟁에 대한 기업들의 대응 인식이 오히려 정부보다도 미흡한 경우가 많다”며 “대형 국제 분쟁에 휘말리면 기업 생존은 물론 시장 경쟁력 자체가 사라질 수 있기 때문에 이에 대한 중요성을 알리는 게 우리의 과제”라고 밝혔다.

/윤경환기자 ykh22@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ykh22@sedaily.com

ykh22@sedaily.com