지난 2016년 9월 미국 시민권을 가진 교포 F씨는 공항에서 입국 도중 경찰에 검거됐다. 태양광전지 소재 제조업체 G사 직원이었던 그는 중국 경쟁업체로 이직하기 전 G사의 기술자료를 빼돌린 혐의로 국가정보원의 추적을 받고 있었다. 검거 당시 범행을 완강하게 부인하던 F씨가 뒤늦게 공개한 디지털저장장치에는 G사의 자료뿐만 아니라 과거에 근무했던 국내 대기업의 기술자료도 7,000건이나 담겨 있었다. 하지만 지난해 법원은 “기술이 외부로 넘어가지 않았다”는 F씨의 주장을 받아들여 집행유예를 선고했고 그는 유유히 한국을 떠났다.

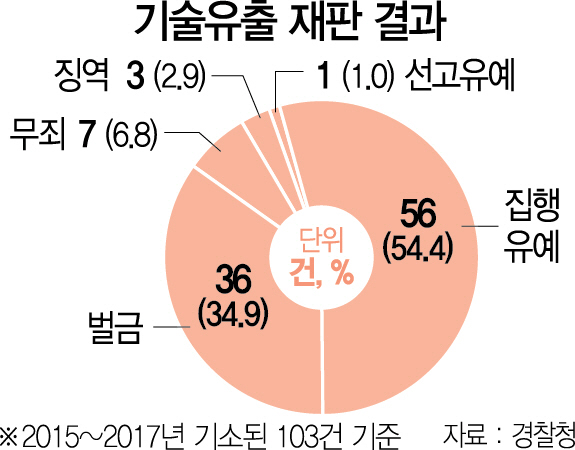

산업기술이 국가경쟁력과 기업의 성패를 좌우하지만 기술유출에 대한 법원과 검찰의 판단이 현실과는 큰 괴리를 보이고 있다. 기술유출에 따른 피해에 비해 처벌이 너무 가벼워 사회적 예방 효과를 기대할 수 없다는 지적이 나온다. 13일 경찰청에 따르면 2015년부터 지난해까지 검찰에서 기소한 기술유출 사건 103건의 판결에서 실형 선고는 전체의 2.9%로, 단 3건에 불과했다. 집행유예 56건(54.4%), 벌금이 36건(35.0%)으로 대부분을 차지했고 무죄와 선고유예는 각각 7건(6.8%)과 1건(1.0%)이었다.

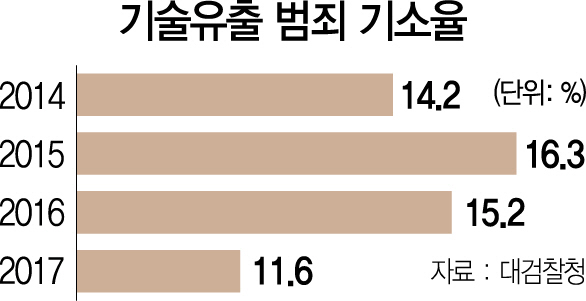

검찰의 기소율도 현저히 떨어진다. 지난해 기술유출 관련 법 위반으로 정식 기소된 피고인은 적발 인원(791명) 가운데 92명(11.6%)에 불과했다. 반면 무혐의 처분을 받은 피의자는 640명(80.9%)으로 압도적으로 많았고 기소유예 피의자도 31명(3.9%)이나 됐다. 특히 기소율은 2015년 16.3%에서 2016년 15.2%로 하락세를 타고 있다.

산업계와 법조계 일각에서는 검찰의 소극적인 대응과 법원의 가벼운 처벌이 기술유출을 되레 부추긴다고 지적한다. 전도유망한 강소기업이 단 한 건의 기술유출로도 파산하는 사례가 벌어지지만 법적 제재는 이러한 현실을 외면하고 있다는 얘기다. 국정원 산업기밀보호센터의 한 관계자는 “기술유출을 시도하다 적발됐을 때 처벌 강도보다 기술유출로 얻게 되는 경제적 이익이 크기 때문에 관련 범죄가 늘어나고 있다”면서 “피해 규모에 비해 처벌이 가벼우면 범죄 예방 효과를 거두지 못한다”고 말했다.

/김성수기자 sskim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >