“민주노총이 지난달 대의원 대회에서 ‘사회적 대화(경제사회노동위원회)’ 참여 안건을 올리지 못한 배경에는 김명환 현 위원장에 대한 내부 반발도 컸다고 봐야 합니다. 그만큼 현 지도부가 투쟁적인 소수파를 통제하지 못한다는 방증이죠.”

노동계의 한 관계자는 14일 민주노총이 사회적 대화를 전면 거부하고 11월 들어 총파업 투쟁에 돌입한 것은 문재인 정부의 ‘우클릭’ 정책뿐 아니라 ‘내부의 위기’도 작용한 탓이라고 분석했다. 10년 넘게 민주노총에서 영향력을 발휘해온 최대 정파인 ‘국민파’가 급진적 소수파에 대한 통제력을 잃으며 ‘폭주’하고 있다는 것이다.

민주노총은 이날 오전 청와대 앞에서 기자회견을 열어 탄력근로시간제 확대 입법 철회 등을 요구하며 농성에 돌입했으나 경찰에 의해 해산당했다. 국회에서도 일부 노조원이 비정규직 문제 해결을 요구하며 진입을 시도하다 제지당했다. 민주노총 소속 비정규직(현대기아차·한국GM) 노조 간부들은 이미 지난 13일 대검찰청에 진입해 농성을 벌이기도 했다. 이밖에 서울지방고용노동청 등 민주노총 노조원이 올 들어 점거했던 지방 공공기관·고용관서만도 6곳에 이른다. 민주노총의 요구는 △탄력근로제 반대 △최저임금법 재개정 △비정규직 철폐 △해고자의 노조활동 인정 등 어디서나 비슷하다.

최근 노동계 출신인 홍영표 더불어민주당 원내대표가 “민주노총은 너무 일방적이어서 말이 안 통한다. 폭력적이고 자신들의 생각을 100% 강요한다”고 강하게 발언할 정도로 민주노총과 문재인 정부는 갈등의 골이 깊이 파였다. 민주노총은 정부여당의 비판에도 아랑곳없이 점거 농성과 총파업을 이어갈 방침이다. 이런 가운데 노동계 안팎에서는 현 지도부의 장악력 부족이 민주노총 폭주 사태를 야기한 뿌리라는 진단이 나온다.

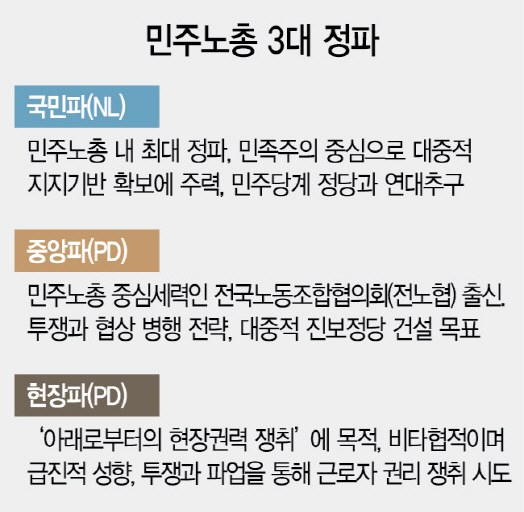

민주노총은 1995년 창립 이래 민족주의 성향이 강한 민족해방(NL) 계열과 민중민주주의에 방점을 둔 PD 계열 정파로 크게 나뉘어왔다. NL은 ‘국민파’로 발전했고 PD는 민주노총 창립 멤버가 주축이 된 ‘중앙파’와 급진적이고 현장 투쟁을 강조하는 ‘현장파’로 성장했다. 노동계는 대체로 민주노총 내 국민파와 중앙파·현장파, 나머지 소규모 정파의 영향력을 ‘5대3대1대1’ 정도로 평가한다. 2004년 이래 국민파는 한상균 11대 위원장을 빼면 현직인 김명환 위원장(12대)까지 역대 민주노총 위원장 대부분을 배출했다. 권영길 초대 위원장도 국민파에 속한다.

국민파는 협상과 파업 등 투쟁을 적절히 안배하는 전략을 중시하는 반면 현장파는 파업·시위 같은 현장 투쟁을 강조한다. 하지만 현 김 위원장 체제에서 국민파가 다수인 민주노총 지도부가 소수파를 통제할 역량을 상실했다고 전문가들은 지적한다. 통합진보당 사태와 민주노총 고위 간부 성폭력 사태에 휘말려 국민파 입지가 약화하면서 투쟁 성향의 현장파를 통솔하지 못하는 것이다. 과거 노총 창립에 관여했던 한 관계자는 “최근 들어 민주노총은 특정 정파보다 위원장 개인의 지휘력에 좌우되는 양상을 보인다”며 “민주노총에서 금속노조·전국교직원노조 등보다 상대적으로 약한 전국철도노조 출신인 김 위원장이 수장에 오르면서 중앙 지도부의 영향력이 더 축소된 듯하다”고 전했다.

앞으로 민주노총의 내부 갈등이 심화하며 정부와 기업을 향한 투쟁이 더욱 심화할 수 있다는 관측도 있다. 현 지도부를 선출한 지난해 12월 민주노총 직선제 2기 선거는 투표율 52.04%로 50%를 가까스로 넘기며 겨우 선거 무산 위기를 모면했다. 선거마다 국민파와 중앙파가 후보를 쉽게 확정하지 못하는 사례도 잇따르고 있다. 노동계의 한 관계자는 “김 위원장도 확실한 후보가 없는 상황에서 정파 간 합의로 선출한 배경이 있다”며 “김 위원장이 기대만큼 지도력을 발휘하지 못한 만큼 차기 지도부 결정 과정에는 더 큰 혼란이 기다리고 있을 것이라는 관측이 많다”고 말했다.

/이종혁기자 2juzso@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >