정부의 잦은 청약제도 변경으로 장기간에 걸쳐 내집마련을 계획을 세운 청약대기자들이 피해를 받는다는 지적이 확산되고 있다. 게다가 잦은 청약제도 변경으로 부적격 당첨자가 속출하면서 평생 아껴둔 청약통장을 실수로 날려버리는 선의의 피해자가 속출하고 있어 제도 보완이 필요하다는 지적이 나온다.

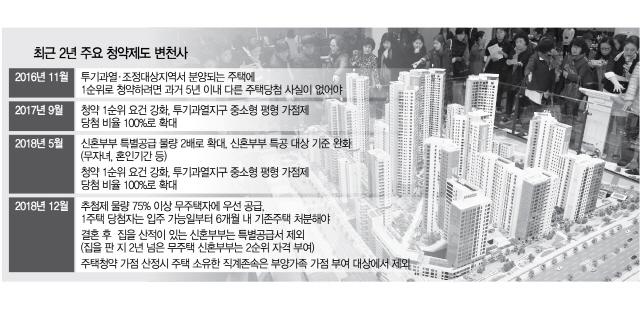

9일 업계에 따르면 1978년 5월 제정된 주택공급에 관한 규칙은 이달 11일 시행하는 개정안을 포함해 40년간 총 139번이 개정됐다. 연평균 3.5회씩 제도가 변경된 것이다. 특히 2015년 한 해 동안 무려 10번이 개정됐는가 하면 지난해 7번, 올해 들어서도 5번 바뀌는 등 최근 2년 사이에도 벌써 15번이 개정됐다. 정권마다 주택 경기 조절 수단으로 청약규제를 묶었다 풀었다를 반복한 결과다.

청약조건이 손바닥 뒤집듯 바뀌면서 내집마련에 애를 먹는 피해자들이 속출하고 있다. 일례로 정부가 지난 5월부터 분양가 9억원 초과 아파트에 대해서 특별공급을 아예 금지하면서 청약 계획에 차질을 빚은 이들이 상당수다 . 자녀 셋을 키우는 직장맘 A씨는 “서울에서 입지 좋은 곳은 전용 84㎡ 분양가가 9억원을 넘는 경우가 대부분인데 다자녀 특별공급이 아예 없어지니 답답한 상황”이라며 “금수저 청약은 다른 검증장치를 통해 거르면 될 텐데 일괄적으로 특공을 없애는 것은 문제가 있다”고 말했다.

잦은 제도 변경으로 선의의 피해자도 늘고 있다. 지금은 청약자가 가점이나 소득기준·무주택 여부 등을 알아서 계산해 청약시 입력해야 한다. 실수로 잘못 입력했다가 아껴둔 청약 통장을 날리는 경우가 상당수다. 국토부에 따르면 지난해 청약 부적격 청약 건수는 2만1,804건에 이른다. 이 중 3분의 2인 1만4,498명(66.5%)은 잘못된 청약 가점 계산 등 단순 실수로 부적격 처리됐다. 상대적으로 제도가 단순한 비규제지역은 부적격자 비율이 전체 청약자의 6∼7% 선이지만 청약제도가 ‘난수표 수준’인 규제지역은 2배가 넘는 15~16% 에 이른다.

부적격자가 양산되면서 2차 피해자도 나오고 있다. 최근엔 부적격자의 분양권을 매입했다가 분양권을 잃는 사례까지 나오고 있다. 합법적 방법으로 아파트 분양권을 구입했어도 매도인이 부적격 당첨 판정을 받아 분양계약이 원천 취소된 일부 소유자들이 법적 대응에 나서기도 했다.

전문가들은 청약통장 소유자들의 이해관계가 엇갈리는 상황에서 청약 제도를 단순화하기 힘들다면 최소한 사전에 부적격자를 쉽게 걸러낼 수 있는 시스템이 갖춰져야 한다고 지적했다. 국세청 전용 사이트에서 연말정산을 하듯 주민등록번호 등 개인정보를 입력하면 주택소유 여부와 매도·매수 이력 등을 쉽게 파악할 수 있도록 해줘야 한다는 것이다. 함영진 직방 빅데이터 랩장은 “수요자들은 분양시장을 통한 내 집 마련에 기대감이 높은데 복잡한 청약제도 때문에 혼란스러워 한다 ”며 “잘못된 부분은 손질하되 빈도를 되도록 줄이고 정부가 청약자들이 가점 계산 등에서 실수를 최소화할 수 있도록 안내하는 방법을 찾아야 한다”고 말했다.

한편 국토부는 내년 10월부터 청약업무를 한국감정원으로 이관하면서 관련 시스템을 재정비하는 방안을 추진 중이다. 최근 전문기간을 통해 관련 연구용역도 시작했다.

/한동훈기자 hooni@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hooni@sedaily.com

hooni@sedaily.com