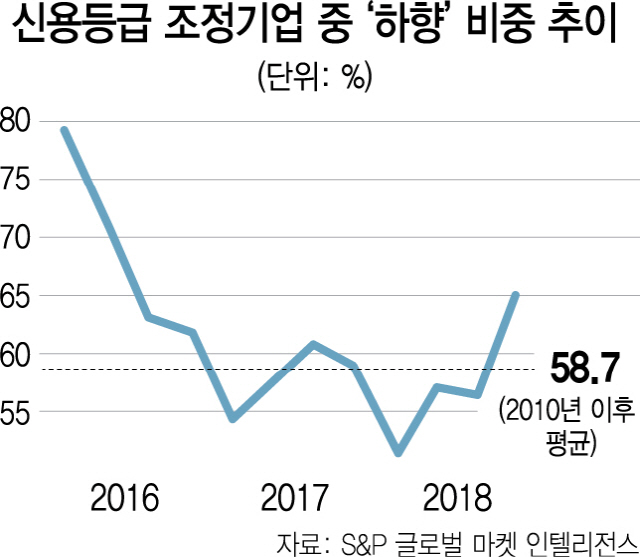

글로벌 기업들의 신용등급 강등이 눈에 띄게 급증하고 있다. 저금리 기조에서 부채를 마구 늘린 기업들이 금리 인상과 글로벌 경기 위축으로 재무에 직격탄을 맞으면서 지난해 4·4분기 중 신용등급이 조정된 기업들 가운데 등급 강등 기업의 비중이 2년 반 만에 가장 높은 64%에 달한 것으로 집계됐다.

니혼게이자이신문은 29일 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P) 자료를 분석한 결과 지난해 4·4분기 중 기업신용등급이 상향된 건수는 92건으로 3년래 최저수준에 그친 반면 하향 조정은 166건에 달했다고 보도했다. 이 기간 신용등급이 조정된 전체 기업 가운데 하향 기업 비중은 64%로 최근 10분기래 가장 높은 수준을 기록했다.

등급별로는 투자위험이 높은 투기등급에 속하는 ‘BB+’에서 한 단계 더 강등된 경우가 123건으로 전체의 70%를 차지했다. 투자적격등급인 BBB-이상에서 투기등급으로 떨어진 경우도 7건이 확인됐다.

강등 기업들 가운데는 회사채 발행으로 자금을 조달했지만 채무만 늘어난 채 정작 수익 향상으로 이어지지 않은 경우가 많았다. 미 제너럴일렉트릭(GE)은 조달한 자금을 비핵심 부문인 기업 인수합병(M&A)이나 자사주 매입에 사용해 신용등급이 A에서 BBB+로 주저앉았으며 사무용 기기 업체 제록스도 같은 이유로 신용등급이 BB+로 낮아졌다.

신문은 글로벌 경기 위축 우려가 고조되는 가운데 급격한 등급 강등으로 자금조달에 차질을 빚은 기업들의 경우 디폴트(채무불이행)에 빠질 우려가 크다고 경고했다. 실제 국제신용포트폴리오매니저협회(IACPM)의 최근 조사에서 세계 20개국 운용담당자 중 73%는 “향후 1년간 채무불이행이 늘어날 것”이라고 응답한 것으로 나타났다. /김민정기자 jeong@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >