지난달 서울 서초동 서울고등법원 2층 종합접수실 앞 테이블에서 만난 방글라데시 소녀 샤밈(12·가명)은 열심히 난민 불인정 결정 취소소송에 필요한 서류를 작성했다. 부모님과 달리 아홉 살 때 한국에 와 초등학교 5학년이 된 샤밈은 한국어로 읽고 쓰는 데 문제가 없다. 이미 난민신청을 기각당하고 행정법원과 대법원을 거쳐 난민 불인정이 됐지만 샤밈 가족은 다시 소송을 제기했다. 두 번이나 난민인정소송을 제기한 이유를 묻자 샤밈은 “아빠는 요리사인데 갈등이 있어서 방글라데시에 돌아가면 죽을 수도 있다”고 답했다.

샤밈 가족처럼 난민 신청이 기각되면 서울출입국·외국인청장을 상대로 행정법원에 난민인정소송을 제기하는 외국인들이 많다. 대부분 정치적 사유나 내전이 아닌 개인 사정으로 인한 생존 위협과 박해 등을 내세웠다가 난민신청이 기각되는 경우다.

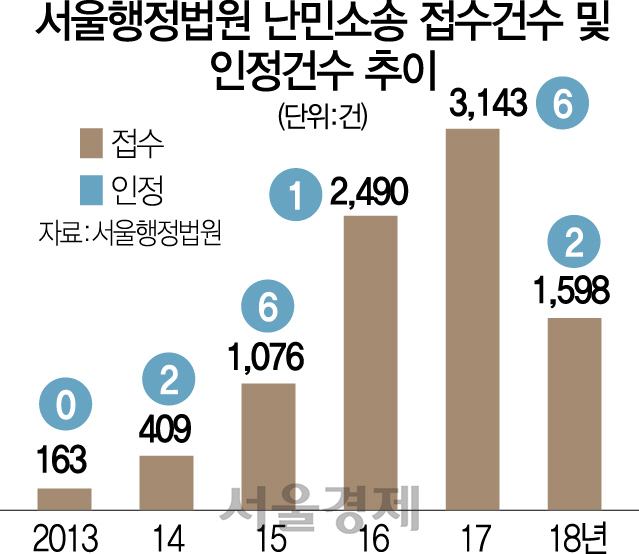

서울행정법원에 따르면 지난 2013년 163건이던 난민인정소송 접수 건수는 2017년 3,143건으로 3년 만에 20배가량 증가했다. 지난해에는 1,598건으로 소폭 감소했으나 난민소송 접수가 줄어드는 것으로 보기에는 무리가 있다. 법원의 한 관계자는 “난민신청을 기각당한 후에만 소송을 제기할 수 있다”며 “최근 난민신청이 폭증하면서 심사 대기인원이 너무 많은 탓에 아직 소송까지 진행되지 못해 생긴 일시적 현상”이라고 말했다.

대법원으로부터 난민 불인정 결정을 받아도 다시 난민신청 절차를 거쳐 소송을 제기할 수 있는 점도 문제다. 횟수에 제한이 없기 때문에 난민 불인정자들은 끊임없이 소송을 제기한다. 변호인을 선임하지 않거나 인권단체의 도움을 받는 경우가 많아 소송비용도 크게 부담되지 않는다. 오히려 소송을 계속 진행하는 게 이익이다. 체류기간이 종료됐어도 난민신청이나 난민소송이 진행 중이면 결과가 나올 때까지 체류할 수 있는 자격이 주어지기 때문이다.

이 같은 난민소송 접수 건수의 증가세에 비해 인정되는 비율은 미미하다. 지난해 승소 건수는 달랑 두 건이다. 800건을 재판해야 한 건의 난민 인정자가 나오는 셈이다. 난민소송 재판을 담당했던 한 판사는 “애초에 난민신청 사유가 명확하면 출입국사무소 심사 단계에서 인정된다”며 “간혹 생길 수 있는 실수를 막고 정당한 권리를 보장하기 위해 진행하는 재판 절차가 악용되는 것”이라고 설명했다.

실제로 서울행정법원 내 난민전담 단독재판부는 꾸준히 증설됐다. 2015년 4개였다가 현재 총 9개로 늘어났지만 1년에 한 재판부가 심리해야 하는 소송은 수백 건이다. 2017년을 기준으로 재판부 한 곳당 349건의 난민소송을 심리해야 했다. 1년 내내 매일 한 건씩은 재판해야 하는 셈이다. 사유의 정당성이 약해 어차피 기각될 소송에 사법력이 낭비되고 있다는 비판이 나올 수밖에 없는 대목이다.

이에 대해 법무부는 지난해 1심에 해당하는 난민심판원 신설 계획을 내놓았지만 아직 구체적인 밑그림도 그리지 못하고 있다. 기존 사법체계와의 조화를 위해 중장기적 검토와 협의가 필요하다는 이유로 이달 입법예고될 예정인 난민법 개정안에서도 제외됐다. 법무부 난민담당 관계자는 “대법원에서 난민으로 최종 불인정된 외국인들의 소송 제기 횟수를 제한하는 것부터라도 신속히 시행해야 한다”고 말했다.

/백주연기자 nice89@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

nice89@sedaily.com

nice89@sedaily.com