동남아 경제개발 초기부터

외국인직접투자 적극 활용

단기간 고속성장 이뤘지만

핵심제조업 외국기업이 장악

대표적인 저가항공사 ‘에어아시아’

차량호출 서비스 ‘그랩’·‘고젝’ 등

서비스산업서 새로운 기회 찾아

동남아 신성장동력될지 눈여겨봐야

한국과 동남아의 경제관계가 밀접해지고 있지만 동남아 기업들에 대한 우리의 관심과 정보는 다른 분야에 비해 부족한 편이다. 양국관계가 장기적으로 상호호혜적으로 발전하려면 동남아 기업들에 대한 보다 심도 있는 이해가 필요하다. 기업은 국가의 국제경쟁 최전방에서 활약하는 경제주체이자 생산성 향상을 통해 지속 가능한 경제 성장동력을 제공하기 때문이다.

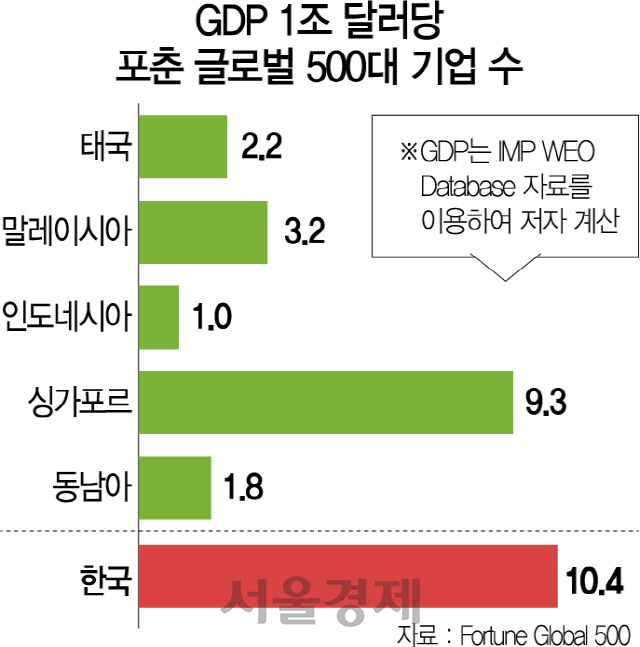

동남아 기업의 현주소를 볼 수 있는 한 가지 방법은 기업의 국제경쟁력을 살펴보는 것이다. 미국 포춘은 매년 매출 기준으로 미국을 포함한 글로벌 500대 기업을 선정한다. 2018년 결과에 따르면 여기에 포함된 동남아 기업은 총 6개로 이중 싱가포르가 3개이고 태국·말레이시아·인도네시아가 각 1개씩이다. 중국 161개, 일본 55개, 한국 17개에 비하면 현저히 작은 수치다. 국내총생산(GDP) 1조달러당 포춘 500대 기업의 수도 태국이 2.2개, 말레이시아 3.2개, 인도네시아 1개, 싱가포르 9.3개로 10여개가 넘는 한중일에 못 미친다. 동남아에서 글로벌 기업으로의 성장이 그만큼 미진하다는 의미다.

기업별로 보면 석유가스기업인 태국의 PTT가 매출 588억달러로 163위, 말레이시아 페트로나스가 191위, 인도네시아 페르타미나(Pertamina)가 253위다. 싱가포르도 3개 기업이 500대 순위에 올랐으나 실질적인 싱가포르 기업이라고 할 수 있는 기업은 매출 440억달러를 올린 원자재 거래기업 윌마인터내셔널(Wilmar International)이 유일하다. 이들 4개사를 보면 주력업종이 대부분 석유 및 가스, 석유화학, 그리고 팜유와 같은 원자재 관련 기업이자 국영기업이라는 공통점이 나타난다. 천연자원이 풍부한 반면 세계 수준의 자체 제조업 경쟁력은 취약한 동남아 경제의 특성을 반영한다고 할 수 있다.

동남아의 기업생태계는 한국과 크게 다르다. 대기업은 원자재 및 에너지 부문과 인프라 개발을 독과점하는 국영기업, 핵심 제조업을 중심으로 성장에 큰 역할을 해 온 외국인 투자기업, 그리고 나머지 현지 민간기업의 세 집단으로 나눌 수 있다.

한국은 경제개발 과정에서 외자도입을 위해 차관을 주로 사용하고 외국인 직접투자를 억제하는 정책 기조를 유지했던 반면 동남아는 초기부터 외국인 직접투자에 개방적인 정책을 세우고 적극적으로 자본과 기술을 조달했다. 태국이나 말레이시아와 같은 동남아 선발공업국의 수출중심 제조업 성장은 일본 등의 직접투자에 크게 힘입은 바 있다. 그러나 그 결과 농식품 등을 제외한 핵심 제조업을 외국 기업이 주도하면서 현지 업체들은 자체기술을 가진 글로벌 기업으로 크지 못했다. 이 때문에 동남아 현지 대기업들은 대부분 금융·방송·통신 같은 규제산업이나 유통·부동산개발·건설·유틸리티 등의 내수 중심 비제조·서비스산업에 집중하고 있다.

산업경쟁력 문제는 동남아 선발국이 중진국 함정(middle income trap)에 빠져 있는지에 대한 논의와 직결된다. 동남아 주요국 정부들이 이에 대응해 인프라 개발 확대와 제조업 혁신을 주요 내용으로 하는 국가전략들을 발표하는 가운데 동남아 기업들은 지난 2015년 아세안경제공동체(ASEAN Economic Community·AEC) 출범 이후 급진전하고 있는 역내시장의 통합과 정보기술(IT) 발전으로 등장한 서비스 분야에서 새로운 기회를 찾고 있다.

말레이시아의 에어아시아는 10년 연속 세계 최고 저가항공사(LCC)로 평가받는 서비스기업이다. 동남아 역내 항공수송의 60%를 점유하는 LCC의 성장은 아세안 단일항공시장의 형성으로 더 가속도를 밟을 것으로 보인다. ‘동남아판 우버’로 불리는 차량호출 서비스 업체 ‘그랩(Grab)’도 주목할 필요가 있다. 그랩은 우버의 동남아 사업을 인수하면서 전 세계 차량호출 서비스 3위로 올라선 업체로 동남아 최대 인구 대국 인도네시아의 차랑호출 서비스 ‘고젝(Go-Jek)’과 치열하게 경쟁하고 있다.

외국인 투자기업을 적극적으로 활용해 중진국 반열에 올라선 동남아 국가들은 자체기술 개발과 혁신으로 다음 단계로 도약해야 하는 과제에 직면해 있다. 태국이나 말레이시아의 발전경로를 따르고 있는 동남아의 신흥 제조 강국 베트남 역시 조만간 같은 길을 걸을 것이다. 동남아 기업들의 산업경쟁력 강화는 6억4,000만 인구가 지속적으로 풍요로운 삶을 영위할 수 있을지를 결정하는 데 중요하다. 동남아가 중국의 궤적을 따라 한국의 생산 파트너에서 경쟁자로 부상할 수 있을지를 결정하는 것 또한 산업경쟁력이다. 한국은 이들의 성장을 관심 있게 지켜볼 필요가 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >