정기후원을 약속하면 기념품을 제공하는 NGO의 캠페인이 호평을 얻고 있다. 유엔아동기금(UNICEF·유니세프) 한국위원회는 매달 3만 원 이상 정기후원을 약정하면 ‘모든 어린이를 위한 희망(FOR EVERY CHILD, HOPE)’라는 문구가 새겨져 있는 반지 ‘호프링’(hope ring)을 제공한다. 이러한 기념품은 좋은 일을 해서 받는 기념품이라 하여 ‘굿굿즈’(good goods)라고도 불린다.

유니세프 측은 “20·30대의 마음을 움직이고 후원자가 자부심을 느낄 수 있도록 하는 것”이라고 배경을 설명했다. 유니세프는 굿굿즈인 호프링을 전면에 내세워 정기후원을 권하고 있다. 유니세프는 ‘호프 캠페인’ 공식 홈페이지를 개설해 ‘정기 후원하기’라는 문구 대신 ‘호프링 함께 끼기’, ‘호프링으로 함께 희망만들기’ 등의 문구로 정기후원을 권유한다.

굿굿즈를 앞세워 정기후원을 독려하는 것은 유니세프만이 아니다. 세계자연기금(WWF) 한국본부 역시 WWF의 상징 동물인 판다와 북극곰 발바닥 모양의 팔찌와 파우치를 제작해 월 2만원 정기후원하는 후원자에게 지급하고 있다.WWF측은 “팔찌와 파우치 등을 지급한 이후 정기후원을 약속한 후원자가 늘어났다”며 “굿굿즈를 나눠주는 캠페인이 정기후원에 긍정적인 영향을 미쳤다”고 말했다.

실제로 굿굿즈는 ‘후원자들이 본인의 행동이나 소비패턴을 인증하고 싶어하는 심리’를 건드린다. 이병관 광운대 소비자심리학과 교수는 “요즘 20·30대는 카페나 특정 브랜드 굿즈 등을 구매해 인증하며 본인이 인싸(insider·유행을 좇고 특정 무리에 잘 속하는 사람들)임을 증명하고 본인의 아이덴티티를 드러낸다”며 “후원자의 행동을 인증할 수 있는 물건을 제공하는 것은 20·30대가 원하는 것을 충족시켜주는 셈”이라고 분석했다.

임명호 단국대 심리학과 교수 역시 “SNS 등을 통해 인증하는 것이 익숙한 20·30세대에게 ‘반지’는 인증하기에 좋은 수단”이라면서 “호프링은 기부를 상징하는 증표가 될 수 있다”고 설명했다. 후원자들이 굿굿즈를 소유함으로써 선행을 베푸는 집단에 소속감을 느끼며 자부심을 느끼게 한다는 분석도 있다. 임 교수는 특정 물건을 소유함으로써 그 물건을 소유했던 집단과 동일한 사람인 것처럼 느끼는 현상을 의미하는 ‘파노플리 효과’로 이러한 문화를 설명했다. 그는 “후원자들이 호프링을 보며 ‘나는 기부하는 사람이다’라는 정체성을 더욱 갖게 된다”고 덧붙였다.

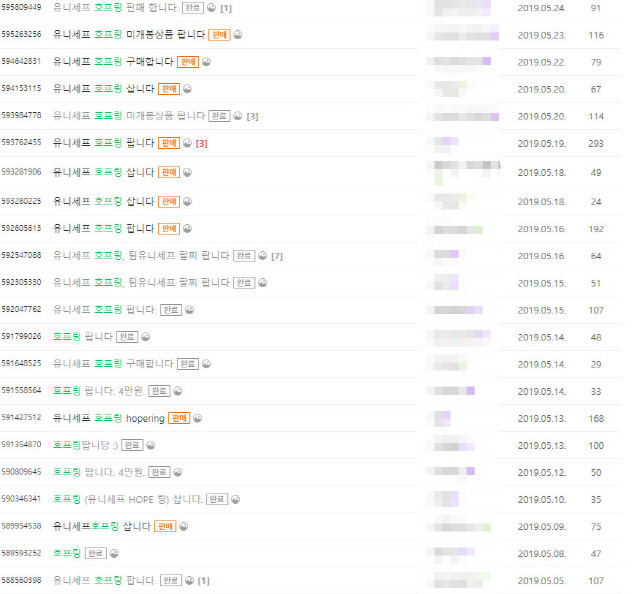

정기후원이라는 ‘행동’은 하지 않고 ‘선한 이미지’ 만을 구매하려는 부작용도 나타나고 있다. 중고거래 사이트인 중고나라에는 ‘호프링’을 구매·판매한다는 글이 수십 건 올라와 있다. 호프링은 4만~5만 원 선에서 거래되고 있다. 1년 3개월째 유니세프에 월 3만원씩 정기후원을 하고 있다는 직장인 한모씨는 “후원을 약속하기만 하면 받을 수 있는 물건인데 굳이 왜 따로 구매하겠다고 하는지 모르겠다”며 “후원하는 사람들에게 조건부로 선물을 주는 건데 조건은 지키지 않고 선물만 받겠다고 하니 다소 이기적이라는 생각이 든다”고 비판했다. 자신을 표현하려고 하는 욕구가 자기과시로 변질돼 굿굿즈의 본질적인 의미가 퇴색된 것이다.

다만 이러한 부작용이 우려되더라도 굿굿즈에 대한 호기심이 정기적인 후원으로 이어질 수 있다는 시각도 존재했다. 임 교수는 “비록 본인이 기부하지 않고 물건만 구매를 했다고 해도, 그 물건을 보며 본인도 언젠가 경제적인 여유가 생기면 기부를 할 것이라고 다짐하게 만드는 효과가 있을 수 있다”고 평가했다.

/이미경 기자 seouler@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >