가격통제 방식은 두 가지다. 분양가상한제 같은 최고가격제의 대척점에 최저가격제가 있다. 최고가격제가 소비자 보호장치라면 최저가격제는 생산자 보호가 목적이다. 쌀을 비롯한 농산물이 대표적이다. 세계무역기구(WTO) 출범으로 지난 2005년 추곡수매제가 폐지되면서 쌀 목표가격제가 도입됐다. 정부가 국회 승인을 받아 5년마다 책정하는 쌀 목표가격제는 일종의 최저가격제다. 이 제도는 쌀 목표가격을 미리 정해두고 수확기에 산지 쌀값이 그 이하로 떨어지면 차액의 85%를 정부가 보전해주는 제도다. 80㎏ 쌀 한 가마당 시장가격이 18만원이고 정부 고시 목표가격이 20만원이라면 시장가격과의 격차 2만원의 85%(1만7,000원)를 재정으로 보조하는 방식이다. 이 경우 쌀의 최저가격은 19만7,000원인 셈이다.

문제는 가격 보호를 받는 쌀의 생산조절 기능이 현저히 떨어진다는 점이다. 풍년이 들어 생산이 늘어나면 시장가격이 낮아지지만 보조금을 받기 때문에 농가 입장에서는 생산을 감축할 유인이 없다. 잡곡 생산을 늘리지 못하는 단점도 있다. 더구나 쌀 소비량이 줄어드는 추세라 쌀 재고 문제는 갈수록 심각해질 것으로 우려된다.

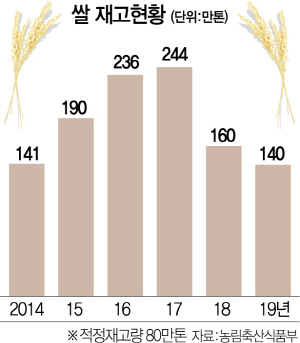

쌀 생산량은 연간 400만톤 수준. 여기에 쌀시장 개방을 미루면서 해마다 41만톤을 해외에서 의무적으로 수입한다. 반면 쌀 소비량은 국민 1인당 60㎏씩 300만톤쯤 된다. 해외원조와 사료처리 등을 제외하면 해마다 100만톤가량의 쌀이 초과 공급되는 것이다. 이 바람에 전국 농협 양곡창고에는 140만톤의 쌀이 재고로 쌓여 있다. 전 국민이 얼추 반년 동안 먹을 수 있는 규모로 적정재고량보다 두 배가량 많다.

쌀 재고비용도 만만찮다. 쌀 보관비용은 1만톤당 31억원. 직접적인 보관비용에다 쌀 가치 하락, 금융 비용 등을 합친 것이다. 한해 평균 5,000억원의 혈세가 투입되는 셈이다. 정부는 2016년 계속된 대풍으로 쌀 재고량이 200만톤에 육박하자 4년 묵은 쌀을 햅쌀의 10% 가격에 사료로 처리해 논란을 빚기도 했다. 식량안보의 대가라지만 과도하다는 비판은 그래서 나온다. /권구찬선임기자 chans@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chans@sedaily.com

chans@sedaily.com