“자동차 정비를 하러 가면 부품 값이 너무 비싸 차 값의 두 배라는 말이 있습니다.”

이해찬 더불어민주당 대표가 지난 13일 국회에서 열린 자동차 대체부품 활성화를 위한 협약식에서 한 말이다. 이날 협약식은 일본의 수출규제 조치 대응책으로 국내 부품·소재 산업을 육성하자는 차원에서 마련됐다. 이참에 순정품 위주의 자동차부품 시장의 문제점도 함께 개선해보자는 취지다. 자동차부품 시장의 문제점이 지적된 것은 한두 해가 아니다. 정부가 법을 바꾸고 대책도 여러 차례 내놓았지만 좀처럼 개선되지 않았다. 이번에는 바꿀 수 있을까.

자동차부품 시장은 순정품과 대체부품·재제조부품·중고부품으로 나뉜다. 순정품은 완성차 제조업체나 부품 계열사가 공급하는 주문자상표부착생산(OEM) 부품이다. 대체부품은 일반 부품업체나 수입업체가 공급하는 제품이다. 재제조부품은 폐차업체 등이 공급하는 재활용부품을 활용해 만드는 부품이다.

국내 자동차부품 시장은 미국·독일·프랑스·일본 등 선진국에 비해 협소하다. 게다가 사실상 순정품이 대부분을 차지하는 독점 시장이다. 산업통상자원부 등에 따르면 2014년 국내 자동차 애프터마켓 시장은 5조2,000억원 규모다. 완성차 시장 대비 비율은 5.6%에 불과하다. 미국(34%), 독일(19.8%), 프랑스(43.2%), 일본(13.5%) 등과 차이가 크다. 시장 규모가 작은데다 순정품이 아닌 대체부품·재제조부품·중고부품을 사용하는 비율이 극히 적다 보니 소비자들은 ‘자동차부품=순정품’이라고 생각하는 경우가 일반적이다. 정비소에서도 순정품만 권한다. 순정품이 안전하다는 게 이유다.

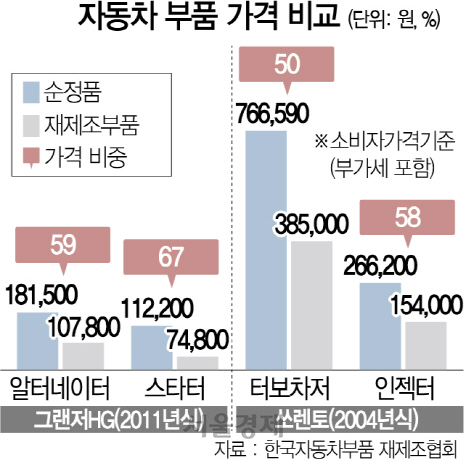

하지만 순정품이나 대체부품·재제조부품은 안전 면에서 차이가 없다. 대체부품의 경우 순정품을 생산해 대기업에 납품하는 중소업체가 제조해 판매한다. 차이는 순정품 홀로그램이 붙어 있느냐 아니냐는 것뿐이다. 재제조부품 역시 마찬가지다. 순정품이나 대체부품처럼 100% 새로운 부품을 사용하지 않지만 새 상품이다. 재제조부품 업체들은 중고부품 중 성능 면에서 문제가 없는 일부 부품을 활용해 새로운 제품을 만들어낸다. 사실상 같은 제품인데 순정품이냐, 비순정품이냐에 따라 가격은 최대 50~60% 가까이 차이가 난다.

그랜저HG(2011년식) 알터네이터의 경우 순정품은 소비자가격이 18만1,500원인데 재제조부품은 10만7,800원이다. 쏘렌토(2004년식) 인젝터는 순정품이 26만6,200원, 재제조부품은 15만4,000원이다. 중고차 정비를 하면서 사람들이 분통을 터트리는 이유다. 김필수 대림대 자동차과 교수는 “5~6년 이상 된 중고차는 굳이 새 부품을 쓸 필요가 없는데 순정품을 쓰는 게 당연시된다”며 “순정품이 아니면 품질이 떨어진다는 이분법적 사고에서 벗어나야 한다”고 지적했다.

대체·재제조부품을 사용하는 것은 여러모로 장점이 많다. 부품 가격이 절반 수준인데다 친환경 부품 사용 특약을 통해 보험료도 낮출 수 있다. 재제조부품의 경우 중고부품을 활용하는 만큼 친환경적이다.

그렇다면 국내 자동차부품 시장은 왜 순정품 위주로 형성됐을까. 완성차 업체들이 시장을 독점하고 있기 때문이라는 지적이 가장 먼저 나온다. 그러나 이는 자동차부품 시장의 일부분만 본 것이다. 전문가들은 자동차 문화와 소비자 인식의 차이에서 근본 원인을 찾고 있다. 미국 등 해외에서는 직접 자동차를 수리하는 경우가 많다. 자동차를 운행할 때 주기적으로 교체해야 하는 소모성 부품이나 오일 교체 등은 오레일리(O’ Reilly) 같은 부품 전문점이나 대형마트, 인터넷에서 구매해 직접 처리한다. 대형 사고나 수리가 어려운 부품에 문제가 생기지 않는다면 정비업소를 웬만해서는 찾지 않는다. 주행거리 수십만㎞인 차가 멀쩡하게 도로를 돌아다닌다.

반면 국내 자동차 시장은 철저하게 신차 중심이다. 주행거리 10만㎞ 미만의 멀쩡한 차량도 새 차로 갈아탄다. 소비자들의 인식이 문제라는 지적이 나오는 이유다. 이러다 보니 자동차부품 유통도 자연스럽게 완성차 업체에 수직 계열화돼 있다. 순정품 유통은 현대·기아차의 경우 계열사인 현대모비스가, 완성차인 한국GM과 쌍용·르노삼성은 직접 맡는다. 자동차부품 생산은 1·2차 벤더인 중소업체가 하더라도 유통은 완성차 업체들이 맡는 시스템이다. 선진국과 달리 대체부품이나 재제조부품 시장이 커질 시장 환경 자체가 조성되지 않은 것이다. 재제조부품 업계의 한 관계자는 “시장 구조도 문제지만 더 큰 문제는 소비자들의 인식”이라며 “수요가 없는데 부품공급이 가능하겠느냐”고 반문했다.

자동차부품 시장이 순정품 위주로 형성되면서 자동차 수리비로 지급된 보험금에서 부품비 비중은 2016년 42.18%에서 2017년 42.57%, 2018년 43.14% 등 해마다 늘고 있다. 보험 업계에 따르면 상위 4개 손해보험사가 지난해 자동차 수리비로 지급한 보험금에서 부품이 차지하는 비용은 2조2,664억원으로 전년 대비 12.5% 증가했다. 자동차 수리비를 보험 처리하면 당장은 비용이 들지 않지만 보험료 인상 요인이 된다는 점에서 결국 소비자 부담이다.

정부도 이런 문제점을 잘 알고 있지만 좀처럼 시장 구조를 바꾸지 못하고 있다. 국토교통부는 대체부품을, 산업통상자원부와 환경부는 재제조부품 활성화를 정책 대안으로 내세우고 있다. 대체부품인증제가 시행된 것은 2015년 1월부터다. 관련 법을 통해 재제조부품이 합법화되고 국가품질인증제가 마련된 것은 2005년이다. 하지만 대체부품인증제의 경우 시행 이후 5년 가까이 됐지만 유명무실하다. 국토부는 2017년 9월에도 대체부품 활성화 대책을 내놓았다. 외장 부품에 적용된 완성차 업체들의 디자인권(20년간 보호) 때문에 대체부품 사용이 활성화되지 않는다고 보고 자동차부품 관련 협회와 완성차 업체 관계자까지 불러 모아 상생을 약속했지만 소용이 없었다. 완성차 업체들과의 마찰을 우려한 중소업체들이 대체부품 생산을 주저했기 때문이다.

대체부품과 재제조부품 사용을 활성화하는 방법은 없을까. 전문가들은 정부의 의지가 있다면 좀 더 파격적인 제도 개선 등을 통해 시장 활성화에 방점을 찍어야 한다고 조언했다. 한국생산기술연구원의 김영춘 박사는 “재제조부품의 경우 (업체들이 영세하기 때문에) 재고 여부 등에 따라 하루 이틀 부품 공급을 더 기다려야 하는 상황이 발생할 수 있다”며 “시장에 적기에 공급할 수 있는 시스템이 마련돼야 한다”고 말했다. 그는 서울시가 도시재생사업의 일환으로 추진하고 있는 서울 장안평 재제조혁신센터(가칭) 설립이 시발점이 될 수 있을 것이라고 내다봤다. 정부 등 공공 부문에서 재제조부품을 먼저 사용하는 시범사업 등의 아이디어도 제안했다.

김 교수는 “친환경부품(재제조부품) 사용에 대한 보험료 특약이 있지만 모르는 소비자가 대다수”라며 “보험료 추가 인하와 정비소에 대한 인센티브 강화 등 보다 강력한 제도 개선이 필요하다”고 강조했다. 그는 이어 “해외처럼 대체부품 인증 품목을 더 늘리고 부품에 대한 디자인권도 예외를 인정하는 등 시장 활성화를 위한 통로를 열어줘야 한다”고 조언했다.

이 대표는 협약식에서 “대체부품을 사용하면 부품업체·소비자·보험회사까지 모두 ‘윈윈’할 수 있다”며 “자동차부품의 대기업 의존 구조에서 벗어나야 한다”고 말했다고 한다. 일견 맞는 얘기다. 하지만 비순정품 활성화는 순정품 배격이 아니다. 비순정품이 활성화되려면 순정품과 공생해야 한다. 그것이 모두가 상생하는 현실적인 방법이다. 가장 먼저 해야 할 일은 순정품과 비순정품이라는 이분법적인 용어 사용 관행부터 바꾸는 것이다. /김정곤 논설위원 mckids@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mckids@sedaily.com

mckids@sedaily.com