40년 만에 교단을 떠나는 선생님은 아멜이요, 남은 학생은 프란츠다. 소년의 가슴속 깊이 프랑스어의 아름다운 울림과 자랑스러운 조국의 역사를 새겨 둔 선생님은 물론 고향 프랑스로 돌아갈 참이다. 그런데 암만해도 이상한 노릇이다. 프란츠는 왜 프랑스계 이름이 아닐까. 대장장이 바히터와 삼각 모자를 쓴 하우저 영감은 어째서 적국 프로이센계 이름인가.

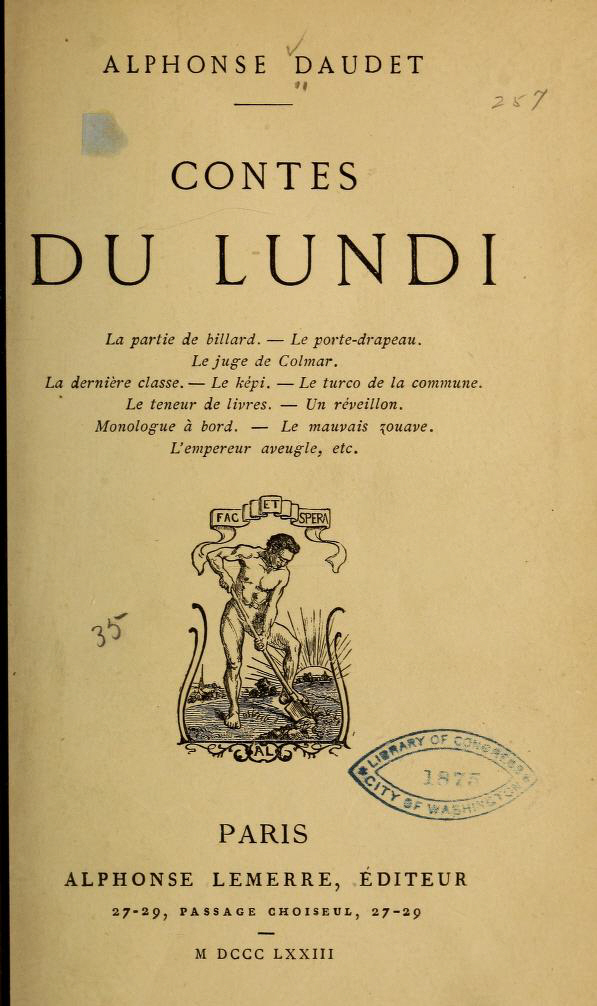

알퐁스 도데의 ‘마지막 수업’은 프랑스와 프로이센의 전쟁 끝에 알자스로렌 지역이 프로이센의 손아귀로 넘어간 바로 그날, 알자스의 자르강 변에서 뛰놀던 철부지 소년이 겪은 인상적인 오전 이야기다. 하지만 프란츠도, 바히터도, 하우저도 자기가 태어난 땅을 알자스로렌이 아니라 엘자스로트링겐이라고 불렀을 터다. 핏줄로 보자면 게르만족에 가깝고 언어를 따지자면 독일어 방언과 근사하기 때문이다. 그렇다면 ‘마지막 수업’은 엘자스를 침략한 프랑스인이 쫓겨나고 프란츠의 동포들이 해방을 맞이한 순간이란 말인가. 아멜 선생님은 식민주의 교사이자 모어 말살 정책의 첨병이란 말인가. 맞다.

프란츠가 겪은 그날부터 프로이센은 통일된 독일제국이 됐다. 알퐁스 도데는 200여년 동안 통치해온 노른자위 땅을 빼앗긴 프랑스인의 시선으로 한심한 소년 프란츠와 길들여진 주민들을 비아냥거렸을 따름이다. 그렇다고 해서 프란츠가 서글픔을 넘어 분노마저 느낀 것이 잘못은 아니다. 어차피 프란츠의 고향은 유럽의 전략적 요충지인데다가 광대한 천연자원 산지인 탓에 정복과 수탈이 끊임없이 되풀이된 곳이다. 국경선이 어떻게 바뀌더라도 풍요로운 광물은 그곳에 사는 원주민의 몫이 아니다. 프랑스인도 아니고 독일인도 아닌 원주민은 자기 땅의 주인이 될 수 없었다.

프란츠와 어른들은 평소에 어떤 말을 썼을까. 만약 프랑스어를 썼다면 우체부 아저씨와 옛날 면장님까지 아멜 선생님의 ‘마지막 수업’에 참관해서 어린아이들과 함께 한 글자 한 글자 더듬거리며 따라 읽을 리 없다. 과연 프란츠의 모어는 프랑스어인가, 독일어인가. 프랑스어로는 알자시앵, 독일어로는 알레마니슈라 일컫지만 어차피 파리의 표준 프랑스어, 베를린의 표준 독일어가 아니기는 매한가지다. 그래서 아멜 선생님 말씀에 따르자면 당장 내일 독일어 선생님이 부임할 것이고 프란츠는 또 벌을 서거나 회초리를 맞으며 독일어 문법과 위대한 독일 역사를 새로 배워야만 할 판이다. 모어가 아닌 말은 모두 외국어다. 프란츠를 비롯한 원주민들은 여전히 자기 말의 주인, 자기 역사의 주인이 될 수 없었다.

우리가 그토록 애독해온 ‘마지막 수업’의 내막은 경악스럽기 그지없다. 압제에서 해방되자마자 국어교과서에 실려 유전된 멋진 이야기요, 중학교에 들어가자마자 가장 먼저 접한 세계문학이라는 영예가 부끄러운 지경이다. 충격적인 반전은 또 있다. 진작 식민지 시기부터 ‘마지막 수업’이 거꾸로 읽히고 뒤집혀 기억돼왔다. 우리는 어린 프란츠가 아닌 아멜 선생님의 목소리에서 ‘마지막 수업’의 교훈을 되새겼고 그런 덕분에 오히려 나라와 나라말을 되찾은 피어린 투쟁이 역사적 진실로 살아남아 오랫동안 사랑받을 수 있었다.

알퐁스 도데의 ‘마지막 수업’을 1923년에 처음 번역한 이는 최남선이다. 그런데 제목을 ‘만세’로 바꾸고 원래 제목 ‘마지막 과정’은 뒤로 돌렸다. 왜 하필 ‘만세’일까. 아멜 선생님이 칠판에 또박또박 새긴 글자가 ‘프랑스 만세’이니 엉뚱한 제목은 아니다. 그러나 어느 누구도 그 말을 떠올리지 않았을 것이다. 한국인이라면 고작 4년 전인 1919년 3월1일의 만세 함성을 잊지 않았을 터. 게다가 최남선은 그날의 독립선언서를 기초하고 옥고를 치른 당사자다.

아닌 게 아니라 최남선은 긴 머리말을 덧붙였다. 교묘하게 에둘러 말해야 했으나 ‘만세’가 엄혹한 고통과 시련 속에서 민족의 광복과 자주독립을 꿈꾸는 이야기라는 뜻을 숨기지 않았다. 그래서 “인민이 타국에 복속될지라도 조국의 언어를 단단히 붙들고 있기만 하면 갇혀 있는 옥의 열쇠를 가지고 있는 것 같으니라”라며 당부한 아멜 선생님의 기만적인 훈계를 식민지 노예의 간절한 부르짖음으로 바꿔냈다. 모어와 조국, 어머니의 말과 할아버지의 나라가 일치되어야 마땅하다. 땅과 역사, 발 딛고 사는 곳과 원주민의 삶이 하나 되는 날은 기어코 오고야 말 것이다. 그날을 약속하는 만세 소리야말로 아멜 선생님에게 되돌려 줄 가장 통쾌한 복수다.

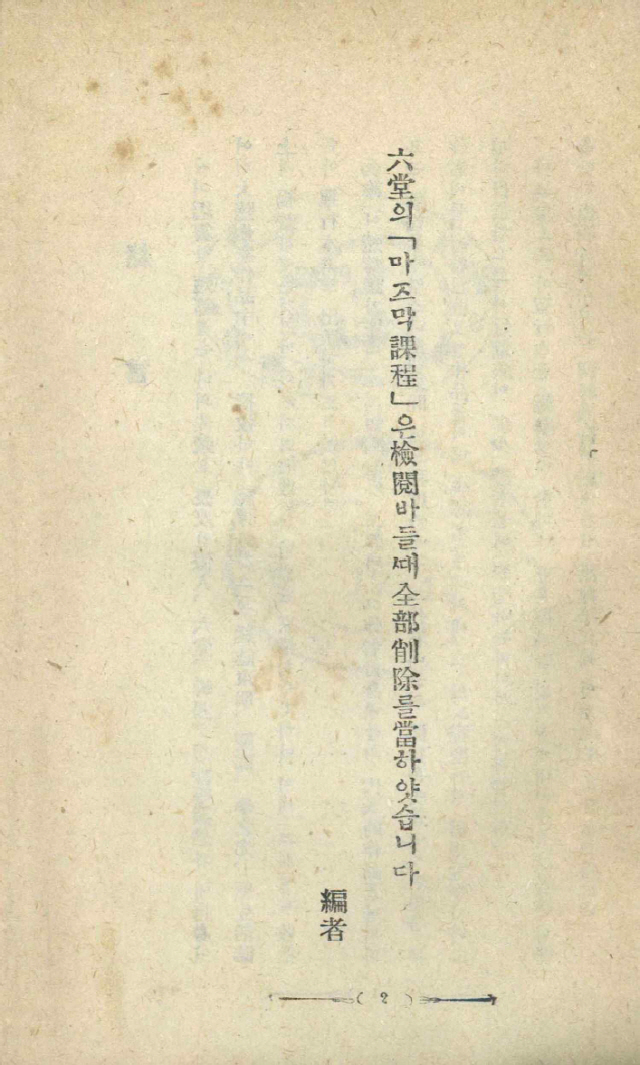

어쩌면 최남선은 아멜과 프란츠가 한편이 아니라는 엄연한 사실을, 우리가 아멜이 아니라 프란츠임을 꿰뚫어 보았는지도 모른다. 그렇지 않다면 총독부의 심기를 거스르는 위험을 무릅쓰고 굳이 ‘만세’라는 절묘한 제목으로 오역하지 않았을 것이다. 이듬해인 1924년 3·1운동 5주년을 맞이해 최남선 번역은 서양 단편소설들을 번역해 엮은 ‘태서명작단편집(泰西名作短篇集)’에 실릴 뻔하다가 당국의 눈에 걸리고 말았다. 그때도 최남선은 검열 때문에 전면 삭제되었노라고 당당히 밝히는 결기를 지켰다. 최남선은 다시 한번 지배자의 목소리를 저항과 혁명의 언어로 갚는 전복적 상상력으로 응수한 셈이다.