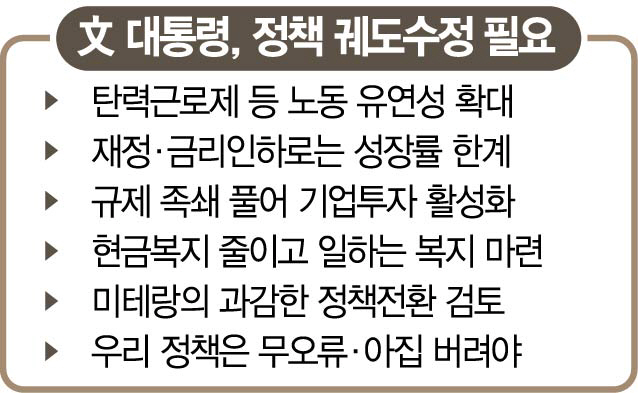

추풍낙엽 경제성장률도 유분수다. 지난 2017년 3.2%였던 성장률은 지난해 2.7%로 내려앉았고 올해는 1%대로 추락할 모양새다. 3·4분기 국내총생산(GDP) 성장률이 ‘0.4% 쇼크’에 빠지면서 정책 실패에 대한 준엄한 경고가 나온다. 문재인 정부가 고장 난 경제정책의 궤도 수정에 대한 용단을 내려야 할 때다.

소득주도 성장이 성과는커녕 불량 성적표를 내자 문 대통령과 장관들의 발언에서 신줏단지 모시듯 했던 소주성이라는 말이 사라졌다. 그도 그럴 것이, 현실을 무시한 과속 최저임금 인상, 일률적인 주 52시간제 도입 등이 정책효과를 내지 못하고 망가졌기 때문이다. 소득 하위 20%인 1분위 계층의 근로소득과 가처분소득(2·4분기 기준)은 6분기째 곤두박질치고 있다. 하지만 정부는 재정을 푼 이전소득이 증가한 착시효과를 애써 감추며 전체 소득이 늘었다고 뚱딴지 같은 소리를 해댄다. 고용실적도 모래성이다. 청와대는 평균 고용률(9월 기준)이 66.7%로 사상 최고라며 그물로 바람 잡는 소리를 한다. 뭉텅이 돈을 풀어 만든 단기 노인 일자리 덕인데 현실을 왜곡한다. 경제의 버팀목인 40대 취업자는 되레 17만명 이상 줄었고 제조업 근로자도 11만명 이상 감소했다. 청와대와 정부는 현재 3개월인 탄력근로 단위기간 확대에 전향적으로 나서야 하고 여당에 법안 통과를 다그쳐야 한다. 민주노총의 반발과 저항보다 더 무서운 것은 청년의 눈물과 영세 기업인들의 한숨이라는 사실을 새겨들어야 한다. 최영기 전 노동연구원장은 “탄력근로제를 조속히 처리하는 것이 내년도 경제 불확실성을 줄이는 데 도움이 된다”며 “노동시간이나 임금제도를 유연화해 생산성 향상을 꾀해야 한다”고 지적했다.

외눈박이 기업정책도 시각교정이 절실하다. ‘기업은 손볼 대상’이라는 동굴의 우상에서 벗어나야 한다. 다중대표소송제·집중투표제 등을 주요 내용으로 한 상법이나 기업활동을 옥죄는 공정거래법은 취지를 살리면서도 현실에 맞게 조정해야 한다. 2013년부터 지난해 말까지 6년간 국내 투자가가 해외에 설립한 신규 법인은 2만개에 육박한다. 이 기간 국내로 유턴한 기업은 100곳도 안 된다. 기업이 국부(國富)의 원천인데 기업 백안시 정책으로는 탈한국만 가속화할 뿐이다. 박병원 경총 명예회장은 “재정확대, 금리 인하 등 거시정책을 가지고서는 기업 투자를 일으킬 수 없다”며 “민간 투자의 유인을 만들어주지 않으면 백약이 무효”라고 꼬집었다.

문재인 정부는 낡은 이념을 버리고 실용으로 정책 전환한 프랑수아 미테랑 전 프랑스 대통령에게 배워야 한다. 그는 1981년 사회당 출신으로 대통령에 당선됐고 보은(報恩)이라도 하듯 좌파 정책을 쏟아냈다. 주 39시간 근무, 5주 유급휴가 등 친노동정책이 그것이다. 최저임금은 10% 인상하고 가족수당과 주거수당은 25%나 끌어올렸다. 현금복지를 늘려 가계소득을 올리면 성장률을 높일 수 있다는 ‘소주성’ 정책이었다. 정책실험은 참담했다. 기업 경쟁력이 급격히 떨어지면서 청년실업률은 20%대를 넘었고 과다한 복지지출로 나라 곳간은 적자만 쌓였다. 유럽통화제도(EMS)에 잔류하는 것조차 버거울 지경이었다. 2년 뒤인 1983년 지방선거에서 패하고 민심을 잃은 그는 궤도수정에 돌입했다. 기업 상속세를 내리고 규제를 없애 기업 자율성을 높였다. 한계기업과 산업에 대한 지원을 줄이고 노동 유연성도 대폭 확대했다. 정책전환의 핵심은 민간과 기업의 경쟁력을 높여 국부를 창출하는 것이었다. 이는 14년 장기집권의 발판이 됐다.

문 대통령은 다음달 초면 집권 후반기에 들어서게 된다. ‘우리 정책은 무오류’라는 정신승리법과 단호히 결별하고 과감하게 경제정책 궤도 수정에 나서야 한다. 백용호 전 청와대 정책실장은 “이념과 성향에 따라 나라가 분열돼 있다”며 “인적융합은 물론 정책융합도 모색해야 한다”고 제언했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

vicsjm@sedaily.com

vicsjm@sedaily.com