강동성심병원 응급의학과 조규종 교수팀이 2015년 10월∼2018년 6월 ‘한국인 심정지 연구 컨소시엄’(KoCARC)에 등록된 20세 이상 병원 밖 발생 심정지 환자 1,541명의 신경학적 예후를 심정지 발생 건물 층수에 따라 비교분석한 결과다.

연구팀은 조사 대상 병원 밖 심정지 환자를 사고 발생 층수에 따라 1·2층 그룹(887명), 3층 이상 고층 그룹(654명)으로 나눠 응급처치 후 병원 이송시간, 신경학적 예후 등을 비교했다.

21일 연구팀에 따르면 119구급대가 해당 건물 입구에 도착하기까지 걸린 시간의 중앙값은 7분으로 같았다. 하지만 현장에서 응급조치를 하고 환자를 구급차에 태워 병원으로 출발하기까지 걸린 시간은 1·2층 그룹이 12분으로 3층 이상 그룹(16분)보다 4분 빨랐다.

이런 차이는 환자의 예후에도 적잖은 영향을 미쳤다. 병원 도착 전 자가호흡을 되찾은 환자의 비율은 1·2층 그룹이 16.4%로 3층 이상 그룹(9.9%)의 1.66배였다. 병원에서 정상 기능을 되찾고 퇴원한 환자의 비율은 1·2층 그룹 16.8%로 3층 이상 그룹(8.3%)의 2배를 웃돌았다.

연구팀은 1·2층 심정지 발생 그룹의 3층 이상 그룹보다 정상 기능을 되찾을 확률이 1.82배 높은 것으로 추산했다. 구급대 도착 전에 자동심장충격기(ACE)를 사용한 비율은 1·2층 그룹이 2.1%, 3층 이상 그룹이 0.2%로 매우 낮았다.

한국에서는 2017년 기준으로 3만건의 병원 밖 심정지 환자가 발생했으며 신경학적으로 기능을 회복한 경우는 5.1%로 미국(9.6%), 캐나다(8.5%), 일본(8.3%)보다 낮다.

연구팀은 3층 이상에서 심정지가 발생한 환자군의 경우 구급대가 건물에 도착하고 나서도 엘리베이터 등을 통해 환자를 이송하는 데 시간이 오래 걸리는 데다 자동심장충격기 이용도 쉽지 않았기 때문으로 분석했다.

조 교수는 “선진국 수준이 되려면 한국 특유의 고층 건물 엘리베이터 사용 문화에 적합한 응급구조 시스템을 확립해야 한다”면서 “특히 고층에서 발생한 심정지 환자에게 자동심장충격기가 적절히 사용될 수 있도록 보급을 확대하고 아파트 거주자 등에게 사용법을 교육하는 게 중요하다”고 말했다.

연구결과는 ‘유럽 응급의학 저널’(European Journal of Emergency Medicine)에 발표됐다.

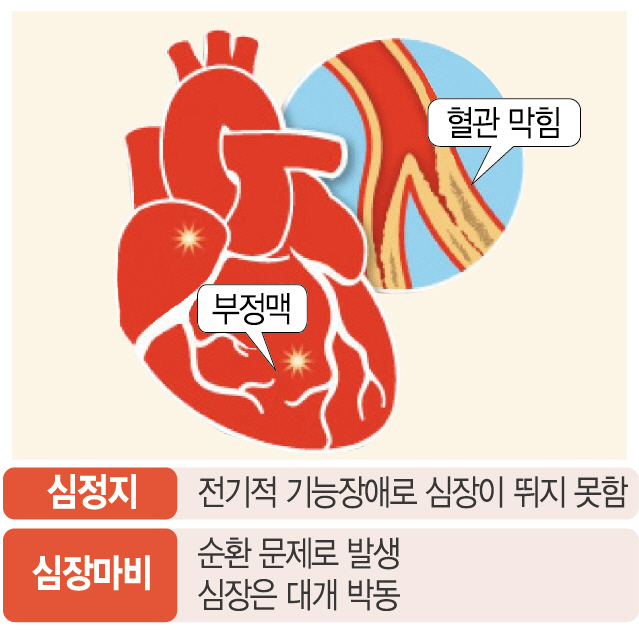

미국심장협회에 따르면 심정지(cardiac arrest)는 심장이 전기적 기능장애로 뛰는 것을 멈춰 뇌, 폐, 기타 기관으로 혈액을 펌핑할 수 없는 상태를 말한다. 숨을 쉬지 못하거나 헐떡거리며 심폐소생술 등 적절한 치료를 받지 못하면 몇 분 안에 사망한다. 저산소성 뇌 손상을 비롯해 폐·콩팥·간 등 주요 장기들이 기능을 하지 못하는 ‘다발성 장기부전(심정지 후 증후군)’으로 국내의 경우 8.7% 안팎의 환자만 생존하는 것으로 알려져 있다.

심장마비(heart attack)는 심장근육에 산소·영양이 담긴 혈액을 공급하는 관상동맥(심장동맥) 등이 막혀 발생한다. 막힌 동맥을 뚫어주지 않으면 산소·영양을 공급받지 못한 심장 부분이 죽어간다. 심장마비가 발생하기 몇 시간, 며칠 또는 몇 주 전부터 가슴 등 상체 부위에 심한 불편함, 호흡곤란, 식은땀, 메스꺼움·구토 증상이 나타나는 경우가 많다. 심정지와 달리 심장마비가 발생해도 심장은 대개 박동을 멈추지 않는다.

/임웅재기자 jaelim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >