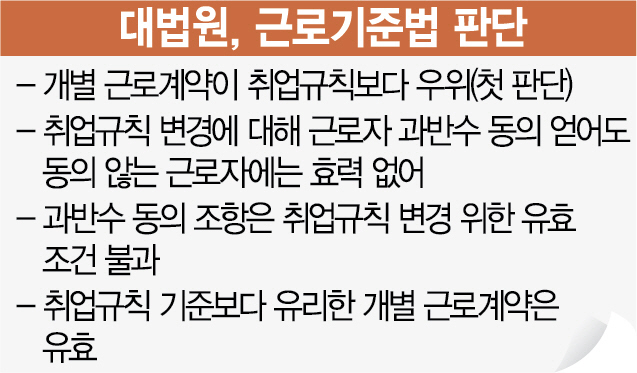

회사가 취업규칙(사업장 내부규칙)에 임금피크제 등 근로자에게 불리한 기준을 노사 합의를 거쳐 도입했더라도 개별 근로자가 자신에게 유리한 기존 계약을 맺었다면 이를 우선 적용해야 한다는 대법원의 판단이 나왔다. 근로자의 개별 근로계약이 경영자가 정하는 취업규칙보다 확실한 우위에 있음을 인정한 대법원의 첫 판결이다. 이번 판결로 제조 업체 등 일선 기업의 임금피크제 도입에 제동이 걸릴 것으로 보인다. 또 앞으로 임금피크제 외에 임금, 퇴직금, 각종 수당, 복리후생 등 다른 근로조건도 근로자에게 불리한 쪽으로 변경하려면 노조와의 합의 외에 개별 근로자의 동의를 일일이 받아야 하기 때문에 상당한 파장이 예상된다. 현 정부 들어 사법부 수뇌부가 대거 교체된 후 통상임금, 근로자 지위 확인 등 노사분쟁 소송마다 친(親)노동적 판단이 잇따르고 있다는 분석이 나온다.

대법원 2부(주심 안철상 대법관)는 레저 업체 A사의 근로자 김모씨가 회사를 상대로 낸 임금 및 퇴직금 청구소송 상고심에서 원고 패소로 판결한 원심을 깨고 사건을 수원지방법원 민사항소부로 돌려보냈다고 5일 밝혔다.

김씨는 지난 2003년부터 A사에 근무하다 2014년 5월 면직 처분을 받았다. 김씨는 지방노동위원회로부터 부당 해고 판정을 받고 3개월 만에 복직했지만 그 사이 회사는 노조원 과반의 동의를 얻어 취업규칙에 임금피크제를 도입했다. 김씨가 이에 동의하지 않았음에도 A사는 2014년 10월부터 임금피크제가 적용된 임금을 지급했다.

2014년 3월 연봉 7,090만원으로 근로계약을 맺었던 김씨는 취업규칙 변경에 따라 2014년 10월~2015년 6월(정년 2년 미만) 기존 연봉의 60%, 2015년 7월~2016년 6월(정년 1년 미만) 기존 연봉의 40%를 차등 지급받았다. 이에 김씨는 기존 근로계약에 해당하는 임금과 퇴직금을 지급하라며 소송을 냈다.

1·2심은 취업규칙의 적법성을 인정해 원고 패소 판결을 내렸다. 그러나 대법원은 “노조원 과반수의 동의를 얻었더라도 기존 근로계약은 유효하므로 이미 정한 연봉액을 삭감할 수 없다”며 2심을 다시 하라고 결정했다. /윤경환·박준호기자 ykh22@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ykh22@sedaily.com

ykh22@sedaily.com