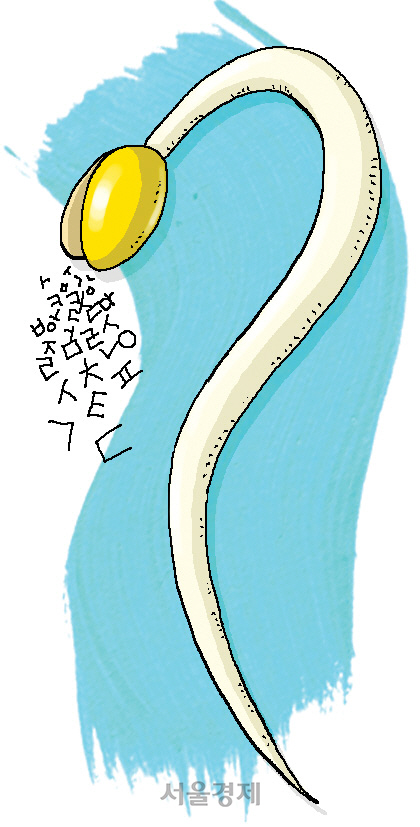

- 이순주

까만 보에 싸여

어둠 속 웅크린

알 깨어난다

고개를 밀어 올리며

세상을 향한

물음표로 자란다

한 줌에 딸려 나와

누군가 몸 깨끗이 씻어주는 날

둥그런 들통 열탕에 들어

거듭난다

무료 급식판에 담겨

한 숟가락 둥둥 공중에 떠오를 때

일생 딱 한 번 햇살과 눈 마주친다

바람벽에 기대앉은 목젖을 뜨겁게 적시고

또다시 어둠에 잠겨들며

노숙자의 빈속을 달래주는,

생을 향한 물음표는

그렇게 사라진다

퉁퉁 분 껍질을 벗고 나온 콩나물은 어리둥절했을 것이다. 제가 뿌리 내린 곳이 단단한 흙이 아니라 플라스틱 시루라는 걸 알았을 때. 희망을 포기하는 콩나물은 없다. 저마다 꽃을 피워 벌과 나비를 만나려 했을 것이다. 떡잎을 채 펼치기도 전 한생을 마쳐야 했을 때 온몸을 꿈틀대며 부인했을 것이다. 그러나 해장국이 된 콩나물이 덧없다고 말할 사람은 누구인가? 추위와 빈속에 구부정한 물음표로 들어왔던 이가 반듯한 느낌표로 문을 나선다. 주머니 속 떡잎주먹을 새잎처럼 펼친다. 우리는 우리가 먹었던 것들이 품었던 ‘생을 향한 물음표’를 이어받는다. <시인 반칠환>

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >