28일(현지시간)부터 이틀간 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 연방공개시장위원회(FOMC)를 여는 가운데 시장에서는 제롬 파월 의장이 기존의 ‘V자 반등’ 전망을 고수할지에 주목하고 있다. 제로 수준의 기준금리를 추가 인하할 가능성은 없지만 현재의 기준금리가 얼마나 유지될지에 대한 입장을 내놓을지에도 관심이 쏠린다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 이번 FOMC에서 주목해야 할 여러 포인트 중 파월 의장의 올 하반기 경기전망이 가장 중요하다고 보도했다. 파월 의장은 지난달 말 미국 NBC방송과의 인터뷰에서 올 2·4분기 경제활동이 상당히 위축될 것이라면서도 하반기에는 다시 성장세로 돌아설 것으로 내다봤다. 이달 9일 브루킹스연구소 주최 연설에서도 미국 경제가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 강하게 반등할 것이라며 ‘V자형 회복’에 대한 기대감을 드러냈다.

하지만 코로나19 확산 이후 5주 동안 2,600만명의 실업자가 나오는 등 실물경기는 급속도로 악화하고 있다. 당장 29일 발표되는 미국의 1·4분기 경제성장률(예비치)도 연율 기준 -3.5%를 기록할 것으로 예상됐다고 월스트리트저널(WSJ)이 전했다. 이는 6년 만에 첫 마이너스 성장률로 2007~2009년 경기후퇴 이후 가장 부진하다. 2·4분기의 경우 25%의 역성장 전망이 나와 더욱 암울한 상황이다. 더구나 성급한 경제활동 재개로 미국 경제가 잠시 살아났다가 다시 주저앉는 ‘더블딥(이중침체)’에 빠질 수 있다는 우려도 커지고 있다. 투자은행(IB) 골드만삭스는 “위원회의 4월 성명은 극적인 경제악화를 받아들이는 내용이어야 할 것”이라며 “경제활동이 급격히 위축되고 가계소비와 기업 투자도 급격히 감소한다는 점을 알리게 될 것”이라고 관측했다.

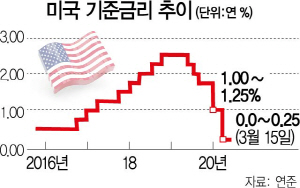

연준이 제로 수준으로 내린 기준금리를 언제까지 유지할지에 대해 언급할지 여부에도 관심이 쏠린다. 파월 의장은 지난달 15일 기준금리를 연 1.00~1.25%에서 0.00~0.25%로 낮추면서 “코로나19 사태를 극복할 때까지 현 수준의 금리를 유지하겠다”고 밝혔다. 그러면서 마이너스 금리 가능성은 배제했다.

이와 관련해 골드만삭스는 오는 2023년 후반까지 금리를 인상하지 않을 것으로 예상했다. 노무라의 루이스 알렉산더 미국경제 수석 이코노미스트는 “금리는 FOMC가 목표치를 당분간 현재 수준으로 유지할 것으로 예상한다는 점을 거듭 강조할 것으로 기대한다”고 전했다. 블룸버그통신이 실시한 설문조사 결과 응답한 이코노미스트들 중 22%가 적어도 2022년까지 금리가 인상되지 않을 것이라고 답했으며 절반 이상은 2023년까지 현 수준의 금리가 유지될 것으로 내다봤다.

반면 씨티는 “늦여름에는 연준에서 인플레이션율이 2%에 도달하거나 넘을 때까지 현재의 저금리를 유지한다고 얘기할 것”이라며 “그러나 이미 금리가 낮은 상황이고 앞으로 많은 불확실성이 해결될 것이라는 점을 고려하면 우리는 연준이 4월 회의 때 이를 언급할 것으로 생각하지 않는다”고 분석했다. 일각에서는 법정 지급준비금을 넘어서는 지급준비금에 적용되는 금리인 초과지급준비금리(IOER)를 현재 0.1%에서 인하할 수 있다는 관측이 제기된다.

한편 연준은 FOMC를 앞둔 27일 ‘지방정부 유동성기구(MLF)’ 지원 대상 범위를 넓힌다고 발표했다. MLF는 재무부 자본금 350억달러를 활용해 5,000억달러(약 612조원) 규모의 지방채를 직접 매입한 뒤 지방정부를 지원하는 프로그램이다. 이에 따라 지방채 매입 대상은 당초 인구 200만명 이상 카운티, 100만명 이상 시에서 인구 50만명 이상 카운티, 25만명 이상 시로 확대됐다. 매입채권 만기도 기존 2년에서 3년으로 늘리기로 했다. /뉴욕=김영필특파원 김기혁기자susopa@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

coldmetal@sedaily.com

coldmetal@sedaily.com