구글과 애플, 아마존과 페이스북 등 빅테크 기업(거대기술 기업)은 스마트폰과 PC 등 디지털 기기로 개인의 동선과 취향 등 민감한 개인 정보를 수집해 활용한다. 물론 개인의 동의를 받고 수집하는 정보로 현행법상 문제가 없다. 더욱이 대부분의 개인은 IT 기업들의 개인정보 수집 및 활용을 당연한 절차처럼 여긴다. 개인정보를 제공하지 않으면 해당 서비스 자체를 사용하지 못하거나 제한되기 때문이다.

하지만 이들 빅테크 기업들이 나도 모르게 수집하는 개인 정보가 적지 않다. 대표적으로 구글과 애플이 수집하는 위치 정보 데이터다. 구글과 애플은 각각 안드로이드 스마트폰과 아이폰의 운영체제(OS)를 제공한다. 문제는 스마트 기기들의 ‘디폴트 값’(초기 설정)이 위치정보를 수집하고 활용할 수 있도록 설정되어 있다는 점이다.

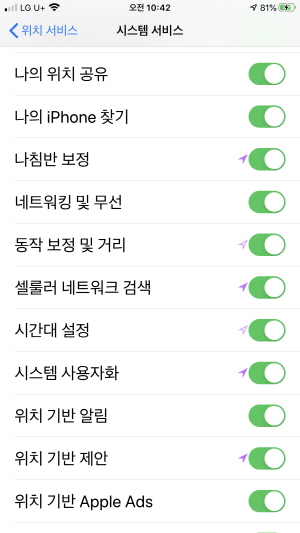

애플 아이폰의 예를 보자. 아이폰의 위치정보는 ‘설정 → 개인정보보호 → 위치 서비스 → 시스템 서비스’의 순으로 이어진다. 사용자는 스마트 기기에 설치된 다양한 애플리케이션의 위치정보 활용 여부를 앱 자체에서 선택하거나 이곳에서 선택할 수 있다. 스마트 기기에 밝지 않은 사용자들이 잘 모르는 부분은 ‘시스템 서비스’다. 시스템 서비스의 하위 메뉴를 보면 무려 15개 메뉴가 있다.

긴급통화 및 구조요청 같은 위치 정보가 꼭 필요한 것도 있지만 나의 위치 공유, 위치기반 알림, 위치기반 제안, 위치기반 애플 광고, 애플페이 업체 신원, 아이폰 분석 등 꼭 필요하지 않지만 기본으로 제공되는 메뉴도 적지 않다. 애플은 이들 메뉴에서 제공하는 위치정보를 수집해 서비스 개발 및 개선에 사용하며 사용자 개인의 신원을 나타내지 않는 방법 또는 형식으로 수집한다고 설명한다. 하지만 대다수 사용자가 이를 잘 모르거나 인지하지 못한 채 그대로 사용한다.

사용자 위치 정보를 제공하지 않기 위해 최상위 메뉴인 ‘위치 서비스’ 메뉴 자체를 닫아버리는 방법도 있다. 그러나 이럴 경우 위치정보 기반 앱이나 서비스를 사용하는데 제한되기 때문에 건드리지 않는 경우가 일반적이다. 따라서 위치정보를 선택적으로 제공하려면 사용자가 일일이 메뉴를 직접 설정하는 방법밖에 없다.

정보보호 전문가들은 스마트 기기를 통해 수집되는 개인정보와 위치기반 정보는 필요악이라고 보고 있다. 하지만 기술을 어떻게 쓰느냐에 따라 약이 될 수도 독이 될 수도 있다는 지적이다. 실제 미국 아마존과 국가안보국(NSA)는 개인도 모르는 사이 대규모 데이터를 실시간으로 수집하고 있는 것으로 알려져 논란이 됐다. 더욱이 민간 기업이 수집한 개인정보를 국가기관에 동의 없이 제공하는 경우는 프라이버시 침해 문제를 넘어 국가 감시체계의 강화라는 점에서 또 다른 문제다.하버드 경영대학원 쇼샤나 주보프 교수는 ‘감시 자본주의 사회’라는 저서에서 “인간의 자율성과 존엄성 및 다양한 권리의 기초가 되는 프라이버시를 침해당하고 있으며 인간이 자기 주권 및 결정하는 권리를 잃어버리고 있다”고 지적했다.

/탐사기획팀=김정곤기자 mckids@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mckids@sedaily.com

mckids@sedaily.com