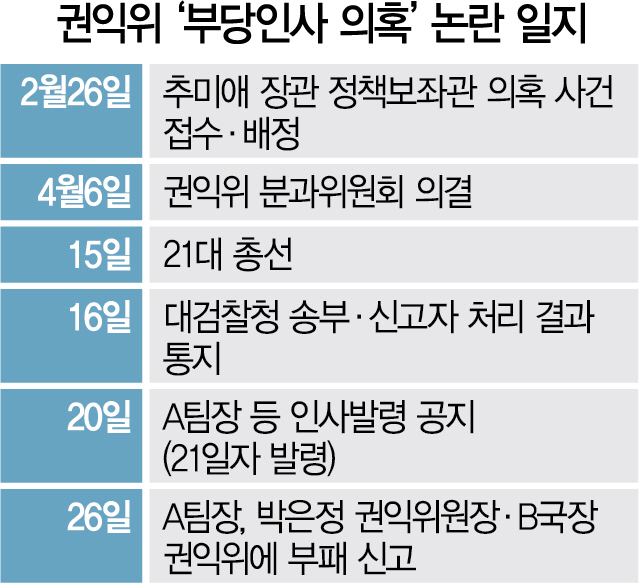

정부기관 등 불합리한 행정제도를 개선하고 부패행위를 규제하는 국민권익위원회가 ‘부당 인사’ 논란에 빠졌다. 이는 박은정(사진) 국민권익위원장 등에 대한 부패 신고까지 이어지면서 기관장이 권익위 심판대에 오르는 곤혹스러운 처지에 놓였다. 부당 인사 논란이 부패 신고까지 이어지는 등 엎친 데 덮친 격이다.

2일 법조계에 따르면 권익위 A팀장은 지난 4월 26일 박 위원장과 B국장을 직권남용, 부패방지 및 국민권익위원회의 설치 및 운영에 관한 법률상 비밀누설금지 위반 등으로 권익위에 부패 신고했다. 이에 따라 권익위는 자체 조사에 따라 해당 사안을 검찰에 고발·수사 의뢰하거나 혹은 송치할 지를 결정해야 한다. A팀장은 본인 인사에 대해 소청심사위원회에 소청도 제기했다. A팀장 측은 권익위의 조사 결과에 따른 조치를 두고 앞으로 법적 대응도 나설 수 있다는 입장으로 알려졌다. 또 소청이 받아들여지지 않을 경우 행정소송도 염두에 두고 있다고 전해졌다.

문제의 시작은 추미애 법무부 장관의 정책보좌관 비위를 조사한 권익위 청탁금지제도과 A팀장과 해당 팀 C조사관이 갑작스레 인사 조치가 된 부분이다. 지난 4월 20일 권익위 인사발령 공지에는 두 사람이 각각 부패영향분석과 무보직 서기관, 행동강령과 직원으로 옮긴다는 내용이 담겼다. 추 장관 정책보좌관이 전주지검 검사로 재직할 시절, 장애인협회 공금 횡령 사건 수사 과정에서 금품청탁을 받았다는 신고에 따라 두 사람이 해당 사건을 조사해 같은 달 16일 대검에 송부한 지 닷새 만에 생긴 일이었다. 권익위 측은 “두 사람의 업무 수행 등을 종합적으로 고려한 통상적 전보 인사였다”는 입장이다. 또 A팀장 자리가 임시 직제였다는 점을 이유로 꼽았다. 반면 A팀장 측은 “절차상 문제가 없는 사건 송부를 단지 총선 다음날 했다는 이유로 단행한 부당 인사이며 직권남용에 해당한다”고 주장했다. 사건 송부 처리에 문제가 없다는 이유에서다. 특히 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19)으로 재택 근무를 할 당시 긴급하지 않은 사항인데도 이른바 ‘윗선’에서 검찰 송부를 재촉한 터라 정치적 의도가 있는 게 아닌지 의구심을 보이고 있다. 4·15총선 전 검찰 송부를 종용하는 등 선거에 영향을 주려고 했거나, 현직 장관의 정책보좌관 비리 의혹 조사라 실무 조사자들에게 이른바 ‘책임 전가’를 하려는 의도가 인사 이면에 있는 게 아니냐는 주장이다. 그 근거로는 B국장이 “(사건을) 얍삽하게 처리했다”는 등 A팀장이 그와 나눈 대화를 들었다. 서울경제가 단독 입수한 두 사람 사이 대화 녹취록에서 B국장은 A팀장의 문제 제기에 “위원장이 가장 싫어하는 게 본인이 정치적 오해를 받는 그런 부분이다. 어떤 행위를 했는지 모르지만 오비이락 격으로 선거 다음날 이렇게 하면서 위원장님이 ‘가장 본인이 받아들일 수 없는 실수였다’ ‘그 부분에 대해서는 묵과할 수 없다’는 말을 했다”고 밝혔다. 또 “그런 부분에 대해 윗사람들과 상의·고민했어야 한다. 위원장이나 조직 입장으로 봤을 때 얍삽하게 처리가 됐다. 충돌 문제도 그렇고, 조직을 위해 본인(위원장)이 관리한 가치를 훼손시켰다는 것 때문에 위원장이 노하셔서 이런 결과가 나온 것으로 (안다)”고 말했다.

권익위 사정에 밝은 한 관계자는 “재택 기간 중 출근해 송부를 하지 않았다고 B국장이 질책하는 등 검찰에 알리는 것을 서두르려고 했다”며 “감찰 부서가 아닌 곳에서 A팀장을 서면 조사하고 BH(청와대)에 알려야 한다며 중간에 사건 진행상황을 B국장이 확인한 점도 부당인사라 생각할 수 있는 요인”이라고 밝혔다.

아울러 공무원 임용령상 ‘최소 2년’의 필수 보직 기간을 어긴 점도 부당 인사의 근거로 꼽았다. A팀장이 인사 전 보직으로 자리를 옮긴 건 올해 2월 5일. 하지만 석 달도 되지 않아 무보직 팀장으로 발령이 났다. 공무원임용령 제45조(필수보직기간의 준수)에서는 ‘실장·국장 밑에 두는 보조기관 또는 이에 상당하는 보좌기관인 직위에 보직된 3급 또는 4급 공무원과 고위공무원단 직위에 재직 중인 공무원의 필수보직기간은 2년으로 한다’고 명시하고 있다.

/안현덕기자 always@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

always@sedaily.com

always@sedaily.com