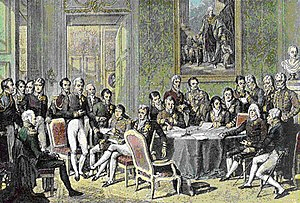

1815년 6월9일 길고 긴 빈 회의(Congress of Vienna)가 끝났다. 프랑스 혁명(1792년)과 나폴레옹 전쟁의 후유증을 처리하기 위해 각국이 오스트리아 수도 빈에 모인 게 1814년 9월. 당초 4주를 예상했던 회의는 지지부진 속에 10개월을 끌었다. 단시일에 전후 처리를 완결한다는 목표 자체가 애초부터 무리였다. 무엇보다 참가국이 많았다. 크고 작은 90개 왕국과 52개 공국, 교황령과 1개 공화국이 참가했으나 전체 회의는 단 한 번도 열리지 않았다. 4대 강국(러시아·영국·프로이센·오스트리아)과 패전 프랑스는 연일 머리를 맞댔지만 모두가 만족할 방안이 없었다.

회의를 주도한 오스트리아 재상 메테르니히는 의견 대립이 심해질수록 파티를 열었다. 유럽의 수많은 군주와 귀족, 고위 정치인들이 왈츠 선율에 맞춰 춤추고 패전국 프랑스가 대거 반입한 와인을 마셨다. 프랑스 대표로 참석한 외무장관 탈레랑에 따르면 하루 일과 중 4분의3이 연회와 왈츠로 채워졌다. 오죽하면 ‘회의는 춤춘다. 그러나 진전은 조금도 없다’는 말까지 나왔을까. 회의가 난항에 빠질수록 연회와 무도회가 잦아졌다. 왈츠의 선율 이면에 영토와 이권을 둘러싼 각국의 대립과 갈등이 심해졌다.

회의에 속도를 붙여준 인물은 나폴레옹. 유배지인 엘바섬을 탈출해 1815년 3월 파리에 입성했다는 소식이 전해지며 각국은 조금씩 양보하는 모습을 보였다. 결국 나폴레옹의 몰락을 확인한 워털루 전투 직전에야 합의점에 이르렀다. 가장 많은 이득을 본 것은 프로이센. 열강으로 인정받고 주변국의 영토를 할양받았다. 패전 프랑스와 신흥 러시아를 견제하려는 영국이 거든 덕분이다. 300여개의 크고 작은 나라로 쪼개졌던 독일 지역도 35개 군주국과 4개 자유시로 통합돼 느슨한 연방체제를 갖췄다. 오스트리아는 롬바르디아와 베네치아를 얻었다. 러시아도 폴란드 영토를 일부를 할양받았다.

각국은 빈 회의 진행 도중에 내부적으로 모든 질서를 신분제도에 입각한 구체제로 회귀하려 애썼다. 그러나 민중들이 잠시 부활한 나폴레옹의 100일 천하에 열광했다는 점을 깨닫고 개혁에도 신경을 썼다. 영국 역사가 폴 존슨은 산업과 과학·문화의 발전이 이런 토대에서 이뤄졌다는 점에서 1815년을 근대가 탄생한 시기로 본다. 국가 간 의전의 기준이 마련되고 국제 수로 자유항행권을 확인한 것도 빈 회의의 성과로 꼽힌다. 남중국해와 페르시아만의 긴장이 높아지는 오늘날, 역사의 퇴행마저 느낀다. 21세기가 근대 이전과 비교되는 세상이라니.

/권홍우선임기자 hongw@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >