21세기에 출간된 여행기에 변변한 컬러 사진이 한 장도 첨부돼 있지 않다. 온통 시커먼 활자뿐이다. 세상에 이렇게 불친절한 여행 작가가 있나 싶은 순간 화려한 영상에 늘 수동적으로 반응하기만 하던 뇌가 슬그머니 묵혀뒀던 상상력을 가동하기 시작한다. 책장을 넘길수록 검은 활자에 대한 집중력은 점점 더 높아진다.

‘멀리 북쪽에 쿤룬산맥의 산록지가 모습을 드러냈다. 밤이면 산봉우리들이 불그레한 빛을 발하면서 하늘에 뚜렷한 선을 그렸고, 낮에는 새하얀 눈과 얼음이 덧씌워졌다. 남쪽으로는 아직 탐험 되지 않은 창탕 고원의 지평선이 보였다.’ 작가의 묘사에 따라 장엄한 티베트 풍경 사진 한 장이 머리 속에 서서히 완성된다.

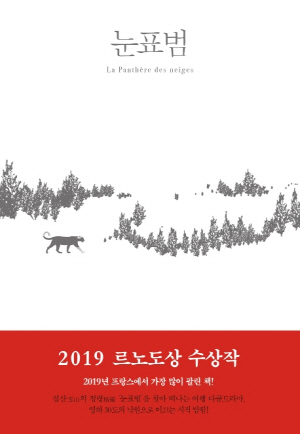

프랑스 여행 작가 실뱅 테송의 ‘눈표범’은 티베트 한복판에서 맹렬한 추위와 맞서며 간신히 써내려 간 한 줄, 한 줄이 모여 완성된 책이다. 인간의 오만에 아직 오염되지 않은 자연 안으로 직접 걸어 들어간 후 자연의 한 부분이 되어 세속의 삶을 되돌아보고, 개인과 인류의 존재 의미를 스스로 다시 정의한 글이다.

책은 작가가 친구이자 저명한 동물 사진작가인 뱅상 뮈니에 등과 함께 멸종 동물 눈표범을 관찰하기 위해 해발 5,000m 고지대에서 지낸 경험을 시간순으로 전한다. 눈표범은 지구를 방문을 내려온 산의 정령이라 불리지만 현재 불과 5,000마리 정도만 티베트 등지에서 간신히 목숨을 부지하고 있다. ‘눈처럼 소리 없이 와서, 아무 소리도 내지 않고 사뿐사뿐 되돌아가 바위 속으로 사라져 버리는’ 눈표범을 직접 보기 위해서는 끝을 알 수 없는 인내의 시간을 견뎌야 한다.

관련기사

작가는 영하 30도 안팎의 추위 속에서 30시간 이상 꼼짝 않고 잠복하기도 한다. 겪어보지 않고는 상상하기 힘든 고통이다. 하지만 작가는 그 길고 깊은 고통을 기꺼이 감내하면서 눈표범을 세상 변두리로 몰아낸 인간의 행태를 참회한다. 그리고 어느 순간부터는 인간이 자연을 관찰하는 게 아니라 자연이 인간을 항상 지켜보고 있음을 깨닫는다.

극한 여행기이자 자연을 망친 인간에 대한 참회록인 ‘눈표범’은 지난해 프랑스에서 가장 많이 팔린 책이다. 프랑스 3대 문학상 중 하나인 르노도 상을 깜짝 수상해 화제를 모으기도 했다. 최종 수상 후보작이 아니었는데 수상작으로 호명된 것이다. 여름 초입에 공개된 한국어판은 코로나19와 더위에 치진 한국 독자들이 무더위 속에서 티베트의 가혹한 추위를 상상하며 느림의 미학과 내적 성찰을 해보는 기회를 제공할 것으로 기대된다. 1만5,000원.

/정영현기자 yhchung@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yhchung@sedaily.com

yhchung@sedaily.com