한미 양국이 우리 우주발사체의 고체연료 사용제한을 해제하는 한미 미사일지침 개정에 합의하면서 군사정찰위성 등 한국형 우주발사체 개발이 급물살을 탈 것으로 보인다.

고체연료는 액체연료보다 구조가 간단하고, 은밀한 발사가 가능해 소형 군사 정찰용 위성을 저궤도에 발사하기에 용이한 것으로 알려졌다. 아울러 민간의 우주 개발 역량을 키우는 데도 이번 지침 개정이 ‘청신호’가 될 것으로 보인다. 한국의 탄도미사일 사거리는 기존의 800㎞로 유지됐으나 청와대는 “안보상 필요하다면 이 제한을 해제하는 문제를 언제든 미국 측과 협의할 수 있다”고 밝혔다.

김현종 국가안보실 2차장은 28일 브리핑을 통해 이 같은 내용을 전하며 “연구를 계속하면 자체 개발한 고체연료 우주발사체를 활용한 저궤도 군사정찰위성을 우리 필요에 따라 우리 손으로 쏘아 올릴 수 있는 능력을 갖게 된다”면서 “한반도 상공을 24시간 감시하는 언블링킹(깜빡이지 않는) 아이(눈)를 구축할 수 있다”고 강조했다.

청와대와 국방부 등에 따르면 우리의 인접 국가인 중국은 정찰용 인공위성이 30개가 넘고 일본도 8개나 있지만 우리는 1개도 보유하고 있지 않다. 다목적 실용위성인 아리랑3호·5호를 보유하고 있지만 판독 기능이 충분하지 않고 한반도 순회 주기도 12시간에 불과하다. 지난해 한일 군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아) 분쟁 과정에서도 우리 군의 정찰 능력은 한계로 지목됐다.

이번 한미 미사일지침 개정은 이 같은 문제의식 속에서 우리 군의 정보·감시·정찰(ISR) 능력을 높이기 위해 은밀히 추진돼왔다. 김 차장은 “문재인 대통령은 지난해 10월 청와대 국가안보실과 백악관 국가안보회의(NSC)가 직접 협상을 통해 이 문제를 해결하라 지시했다”며 “이후 9개월 동안 미국 측과 집중 협의를 가진 끝에 오늘 날짜로 고체연료 사용제한을 완전하게 해제했다”고 했다.

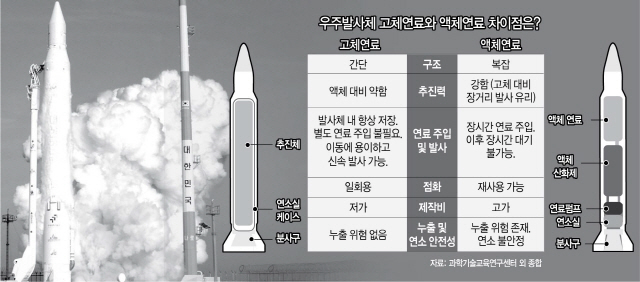

통상적으로 ‘로켓’이라고 불리는 우주발사체의 연료는 크게 액체와 고체로 나뉜다. 고체연료는 제작이 쉽고 비용이 적게 들며 한 번에 많은 에너지를 낼 수 있다는 장점이 있다. 우주발사체에 통신장치를 탑재하면 ‘인공위성’이고, 폭발물을 싣게 되면 ‘미사일’이다.

이번 한미 미사일지침 개정으로 우리도 민간업체들이 우주 개발 시장에 뛰어들 여건이 형성된 것으로 평가된다. 김 차장은 이날 브리핑에서 아랍에미리트(UAE) 화성 탐사선 ‘아말’이 일본 미쓰비시중공업의 발사체 ‘H2A’에 실려 발사되고, 우리 군의 통신위성 ‘아니시스 2호’가 일론 머스크가 창업한 미국 우주탐사 기업 스페이스X의 팰컨9로 발사된 점을 사례로 제시했다.

김 차장은 “우리 과학자들이 개발한 우주발사체로 우리 위성을 쏘아 올리고 각국 탐사선을 우리 발사체로 쏘아 올리는 날도 올 것”이라면서 “한국판 스페이스X가 가상이 아니라 현실이 될 수 있다”고 기대했다. 위성 개발, 탑재체 개발, 우주 데이터 활용 등 다양한 분야에서 연관 산업이 창출될 수 있다는 설명도 덧붙였다.

한미는 다만 이번 미사일지침 개정에서 탄도미사일 사거리 제한을 해제하는 논의를 뒤로 미룬 것으로 전해졌다. 김 차장은 “800㎞ 사거리 제한은 유지가 된다. 이번에는 우주발사체 고체연료 사용제한 해제가 더 급하다고 판단했다”고 설명했다. 다만 “800㎞ 사거리 제한을 푸는 문제는 결국 ‘머지않아, 때가 되면(in due time)’ 해결될 것”이라고 덧붙였다.

김 차장의 이 같은 발언은 현재 우리 군이 개발에 성공한 전술핵급 미사일 ‘현무-4’를 통해서도 북한군에 대한 대응이 가능하다는 의미로 해석된다. 현무-4는 북한 전역 타격이 가능하며, 탄두 중량을 획기적으로 높인 괴물 미사일로 꼽힌다. 김 차장은 “이를 보면 현재로서는 왜 800㎞ 사거리면 충분한 것인지 알 수 있을 것”이라고 부연했다.

한국의 탄도미사일 개발 규제를 위해 1979년 만들어진 한미 미사일지침은 그동안 세 차례 개정돼왔으며 이번이 네 번째 개정이다. 앞서 2017년 9월 문 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 전화 회담으로 탄도미사일의 사거리를 800㎞로 하되 탄두 중량 제한을 완전해제하는 내용의 3차 개정을 한 바 있다. 이를 통해 탄생한 미사일이 ‘현무-4’다.

/윤홍우·김정욱기자 seoulbird@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

seoulbird@sedaily.com

seoulbird@sedaily.com