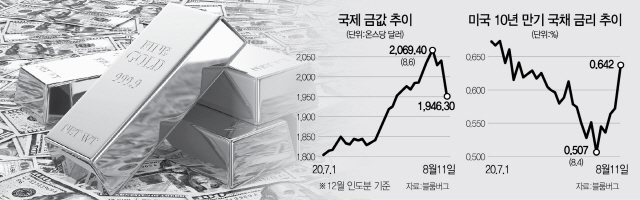

10년 만기 미국 국채금리는 지난 10일(현지시간)만 해도 연 0.585%를 오르내렸다. 하지만 11일 오전 들어 상승세가 나타나더니 0.6%를 넘어 한때 0.66% 수준까지 치솟았다. 하루 만에 0.08%포인트나 급등한 것이다. 안전자산인 미 채권금리 상승은 또 다른 안전자산인 금 수요를 줄인다. 7년 만에 금값이 폭락한 이유다. 지금까지 채권금리가 0.5%대 초반에 머물면서 사상 최저치를 기록하자 상대적으로 높은 수익률을 보이는 금에 뭉칫돈이 몰렸다. 야후파이낸스는 “국채금리 상승이 금값을 7년 만에 가장 큰 하락으로 이끌었다”고 분석했다.

가파른 금값 하락에는 채권금리 상승 외에 경기회복에 대한 기대감과 달러 반등이 한몫을 했다. 이날 나온 7월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예측치(0.3%)를 크게 웃돌면서 0.6% 상승한 것은 미국 경제가 바닥을 찍고 회복되고 있다는 신호다. 특히 7월 상승폭은 2018년 10월 이후 가장 크다. 6월에는 셧다운(폐쇄)의 여파로 0.2% 하락했다. 앞서 10년 만기 채권금리 상승은 경기가 둔화한다는 의미로 경기회복 전망과 충돌하지만 최근 시장에서는 연방준비제도(Fed·연준)의 무제한 유동성에 10년물 국채가 갖는 경기지표로서의 중요도가 상당 부분 떨어졌다는 해석이 나오기도 한다.

여기에 급격한 약세를 보이던 달러가 며칠간 상승세를 나타내 있다는 점 역시 금값을 끌어내리는 데 일조했다. 유로와 엔·파운드 등 6개 통화를 기준으로 달러화가치를 지수화한 달러인덱스의 경우 7일 장중 0.8%나 반등한 것을 시작으로 10일 93.58, 11일 93.66, 12일에는 93.86까지 계속 오르고 있다. 인덱스가 오르면 달러 강세, 내리면 그 반대다. 최근 4개월여간 9% 넘게 가치가 하락했던 달러가 다시 상승하고 있는 셈이다. 월가에서는 그동안 금값이 강세를 보인 주요 이유로 달러약세를 꼽아왔다.

실제 달러와 금값은 반대로 움직인다. 리트홀츠웰스매니지먼트의 벤 칼슨이 1974년부터 2019년까지 달러와 금, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500의 상관관계를 조사한 결과 연평균 수익률을 기준으로 달러가치가 오를 때 금은 -0.8%, S&P500은 10.8%를 보였다. 반면 달러가치가 하락하면 금값은 17.6%, S&P500은 12.9%를 나타냈다. 조사기간의 차이는 있지만 쉽게 말해 달러가 강세면 금값은 떨어지고 약세면 오른다는 뜻이다. 미국 주식 역시 달러약세일 때 수익률이 더 높다. 칼슨은 “환율이 시장과 가격에 영향을 미치는 유일한 요소는 아니지만 대부분의 투자자가 생각하는 것보다 더 큰 역할을 한다”고 설명했다.

금값 폭락에도 월가에서는 단기적으로 금값 조정이 이어지는 것이며 장기적으로는 금값이 더 오를 수 있다고 예상했다. TD증권의 대니얼 갈리 전략가는 “지난 몇 달 동안 금값을 끌어올렸던 경제상황이 개선되면서 금값은 더 큰 조정이 올 수 있다”며 “궁극적으로는 금값이 더 오를 것으로 보지만 단기적으로는 큰 하락이 있을 수 있다”고 전했다.

시장에서는 최근의 달러 반등에도 달러의 장기 약세 추세가 바뀐 것은 아니라는 분석이 나온다. 달러약세는 금값 상승을 뜻한다. 장기적으로 금값 상승의 여지가 크다는 의미다. 뱅크오브아메리카(BofA)의 마이클 위드머 상품연구 헤드는 “금융위축은 사라지지 않았고 달러가치 하락도 해소되지 않았다”며 중앙은행들의 역할을 고려하면 강세장일 경우 18개월 내 온스당 3,000달러까지 갈 수 있다고 재차 강조했다. 씨티그룹 전략가인 톰 피츠패트릭도 “금을 바라보는 긍정적인 이유가 사라지지 않았다고 생각한다”며 “이러한 기세가 꺾이면 당분간 떨어질 수 있겠지만 연말까지는 온스당 2,400달러를 회복할 것으로 본다”고 설명했다. /뉴욕=김영필특파원 susopa@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

susopa@sedaily.com

susopa@sedaily.com