태양광 난개발이 최근 산사태의 원인이 됐다는 논란이 큰 가운데 국내 태양광 폐(廢)패널 처리 능력이 도마 위에 올랐다. 신재생에너지 확대 기조로 태양광 설비는 크게 늘고 있지만 패널 재활용은 고사하고 수거·보관체계 같은 기초적인 기반 마련도 미진한 실정이기 때문이다. 당장 이번 산사태로 복구가 불가능한 패널은 ‘독성 쓰레기’가 돼 땅에 묻힐 우려가 제기된다.

태양광 폐패널 처리 턱없이 부족

14일 정부와 태양광 업계 등에 따르면 현재 태양광 폐패널을 수집·재활용하는 곳은 충북 진천 소재 민간업체 A사 한 곳에 불과하다. 전국에서 발생하는 태양광 폐패널 처리를 업체 한 곳이 도맡는 것이다. 태양광 등 신재생에너지 설비(올해 6월 기준)가 이미 16만347㎿까지 늘어난 것을 고려하면 폐패널 처리 수준이 부족해도 한참 부족한 것이다.

폐패널 수거·보관체계도 내년 하반기나 돼야 갖춰질 것으로 보인다. 정부가 수도권과 충청·영남·호남권에 짓고 있는 폐패널 중간수거센터 4곳이 내년 6월 완공될 예정이기 때문이다. 그전까지 각 태양광 업체들은 진천에 위치한 업체까지 운반비를 들여 폐패널을 옮겨야 하며, 당장 이번에 파손된 폐패널 역시 이런 식으로 진천에 모일 것으로 전망된다.

지난 12일 현재 이번 집중호우로 발생한 태양광 관련 피해는 총 20건으로, 산업통상자원부와 산림청 등 관계부처는 구체적인 피해 규모 파악에 착수한 상태다.

일각에서는 일부 사업주들이 호우로 처치 곤란해진 폐패널을 그대로 땅에 묻는 등 무단으로 처분할 수 있다고 우려한다. 실제 재사용이 불가능한 태양광 폐패널은 건설 폐기물로 매립되는 경우가 대부분이다. 그러나 폐패널에는 중금속인 납이 포함돼 있어 그대로 땅에 묻을 경우 토양은 물론 수질을 오염시켜 인체에까지 영향을 줄 위험성이 꾸준히 지적되고 있다. 정부는 탈원전·신재생에너지 확대를 골자로 한 에너지 전환이 친환경 정책이라고 강조하지만 사실상 독성 물질을 포함한 발전설비 처리에는 관심이 덜하다는 비판이 나오는 이유가 여기에 있다.

폐패널 처리 능력 의문

국내 폐패널 처리 능력에 대해 정부가 지나치게 낙관적이라는 목소리도 나온다. 현재 국내 폐패널 처리 능력은 A사의 연간 처리량인 1,000톤이 전부다. 이 업체는 올해 말까지 증설을 통해 처리량을 3,600톤까지 늘린다는 계획이다. 정부는 내년 하반기 완공을 목표로 역시 진천에 연간 처리량 3,600톤 규모의 국가 재활용센터를 짓고 있다. 산업부 관계자는 “오는 2022년 중반까지 또 다른 민간업체가 2,500톤 규모의 센터를 추가 건립할 예정이어서 총 처리량은 9,700톤이 될 예정”이라고 설명했다.

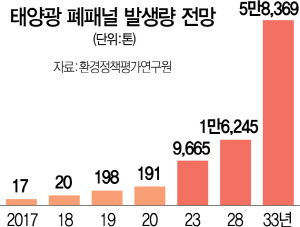

그러나 국책연구기관인 환경정책평가연구원에 따르면 태양광 폐패널 발생량은 불과 3년 뒤인 2023년 1만톤에 가까운 수준으로 급증할 것으로 전망된다. 국내 태양광 패널 설치가 1980년대에 본격화됐고, 패널 수명이 보통 25년가량임을 감안하면 폐패널 발생 본격화를 코앞에 둔 것이다. 더욱이 폐패널 발생량은 2028년 1만톤을 훌쩍 넘긴 1만6,245톤, 2033년에는 5만8,369톤으로 기하급수적으로 팽창할 것으로 보인다. 에너지 업계 관계자는 “정부가 그린뉴딜을 명목으로 재생에너지 발전용량을 2025년까지 42.7GW까지 늘릴 방침인 만큼 폐패널 발생량도 그만큼 증가한다고 보는 게 맞을 것”이라고 말했다. /세종=조양준기자 mryesandno@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mryesandno@sedaily.com

mryesandno@sedaily.com