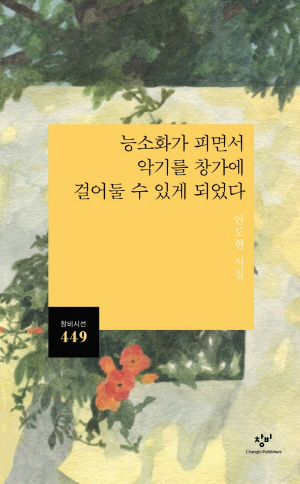

‘능소화가 피면서 악기를 창가에 걸어둘 수 있게 되었다.’

시인 안도현이 8년 만에 낸 열 한번 째 시집의 제목은 무려 22글자다. 출판사 창비는 그간 펴낸 시집 중 가장 긴 제목이라 했다. 시인이 절필을 선언한 후 고향 경북 예천으로 돌아가 시를 전혀 쓰지 않았던 세월이 4년, 이후 시인은 스스로 내렸던 금시령(禁詩令)을 풀고 다시 시를 쓰기 시작했지만 자신의 이름을 표지에 새긴 시집을 내기까지 4년의 시간을 더 흘려보냈다. 길고 긴 시간 동안 풀지 못했던 마음, 새로운 생각, 무엇보다 자연 앞에서 겸손해지기로 한 결심을 모두 담다 보니 이토록 긴 제목의 시집이 탄생했다. 안도현은 새 시집을 세상에 내밀면서 “마음에 들지 않으면 많이 때려달라. 조금 더 좋은 시를 쓰겠다는 약속이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

22일 온라인으로 출간 간담회를 연 안도현 시인은 먼저 고향에서의 삶을 전했다. 그는 “평생 아파트에서 살다시피 했는데 땅을 딛고 살게 되니 몸이 다르게 반응하고, 마음도 굉장히 편하다”고 했다. 이어 “삶의 환경이 바뀌면서 세심하게 관찰하게 됐고, 그에 따라 시도 바뀌었다”고 설명했다.

안도현은 시력 36년의 한국 서정 시단을 대표하는 시인이다. 문학성과 대중성을 두루 갖춘 시는 중고등 교과서에도 여러 편 실려 있다. 학생들은 청소년기의 시작인 중학교에 들어가자마자 ‘연탄재 함부로 발로 차지 마라, 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐’를 읊는다. 정작 그는 “갈수록 내가 시를 쓰는 사람이 아닌 것 같다”고 이번 시집에 실린 ‘시인의 말’을 통해 털어놓았다. “그동안 금이 가 있었는데 나는 멀쩡한 것처럼 행세했다”는 고백도 더했다.

20대 청년 시절 안도현은 시를 통해 불의에 맞섰다. 시인이라면 마땅히 그래야 한다고 생각했다. 시를 쓰는 머리 속에 늘 민주화와 통일, 노동 해방 등의 개념들이 가득했다. 그 시절엔 세상의 큰 움직임만 봤다. 그런데 이제는 작은 것들의 몸짓이 눈에 들어온다고 시인은 고백한다. 안도현은 “그 시절의 열정 자체를 인정하지 않는 게 아니다. 좀 더 작고 느린 것의 가치를 시로 쓰는 일도 중요하다는 생각이 들었다”고 말했다. 물론 다시는 암울했던 독재 시대로 돌아가지 않으리라는 믿음이 있기 때문에 가능한 일이다.

관련기사

이번 시집에 ‘식물도감’이라는 제목으로 실린 짧은 시들이 시인의 마음을 잘 드러낸다. 자연현상을 관찰하는 예리한 감각과 섬세한 시선이 도드라진다. 또 ‘허공의 물기가 한밤중 순식간에 나뭇가지에 맺혀 꽃을 피우는’이라는 시 구절에서는 자연의 섭리를 찾아내는 시인의 통찰력이 드러난다. ‘능소화가 피면서 악기를 창가에 걸어둘 수 있게 되었다’는 구절은 변산반도 여행 중 숙소 창가 너머로 보이던 꽃을 보며 떠올렸다고 한다. 그렇게 그는 ‘시인 안도현’인 동시에 ‘자연인 안도현’이 됐음을 세상에 고한다.

안도현은 “앞으로 더 겸손한 마음으로 시를 쓸 것”이라면서 “사람과 사람 사이에도 겸손이 필요하지만 동식물을 만날 때, 강이나 바다 앞에 설 때도 조금 더 겸손해져야겠다고 생각한다. 조금 더 낮게, 조금 더 조용하게 살겠다”고 독자들에게 다짐했다.

/정영현기자 yhchung@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yhchung@sedaily.com

yhchung@sedaily.com