지난 21일 서해북방한계선(NLL) 인근 해상을 항해 중인 어업지도선에 타고 있다가 실종된 40대 남성 공무원이 북한군의 총격을 받고 숨진 것으로 확인돼 파문이 확산하는 가운데, 이 공무원의 친형으로 알려진 이래진씨가 정부의 ‘월북’ 발표를 두고 연일 분노를 터트리고 있다.

이씨는 친동생인 해양수산부 서해어업지도관리단 소속 해양수산서기(8급) A씨(47)의 실종 당시부터 해군의 수색 작업을 지켜봤으며, 해군함정에서 수색상황을 실간 방송으로 중계해 오기도 했다.

이씨는 25일 오전 전파를 탄 KBS라디오 ‘김경래의 최강시사’에 출연해 “(A씨가) 월북을 할 어떤 이유나 계획 자체가 하나도 없다”며 “월북이라는 용어를 (발표를) 짜 맞추기 위한 어떤 시나리오가 있을 수 있다고 판단한다”고 주장했다.

이어 “보통 NLL 남측에서 동생이 최소한 20시간에서 30시간 정도 표류를 했다고 저는 본다”며 “그러면 월북이라는 용어 자체가 그 기간 동안 군의 관측, 경계태세에서 감지를 못했거나 놓쳤거나 전혀 몰랐던 사실을 숨기거나 감추기 위한 수단일 수도 있다고 판단하고 있다”고 강조했다.

국방부가 월북의 근거로 보고 있는 ‘부유물’이나 ‘신발 유기’ 등에 대해선 “그 배에 승선했던 승조원들도 슬리퍼가 동생의 것인지도 잘 모른다. 그냥 거기 있으니까 추정이 되는 것”이라며 “그다음 중요한 것은 제가 22일 수색 중에 군 어떤 분으로부터 사고 선박의 라이프 재킷(구명조끼)을 전수 조사를 했다. 그러면 군은 벌써 인지를 하고 있었던 것”이라고 말했다.

그러면서 “그런데 왜 (월북의 이유로) 라이프 재킷이 튀어나왔나”며 “그것부터가 시작이 되는 것이다. 군은 벌써 이미 인지를 했고 그 부분을 시나리오에 의해서 아니면 사전에 다 조사하고, 그다음에 부유물이 있었으니까 라이프 재킷을 입었으니까 월북을 했다(라고 주장하는 것)”이라고 강조했다. 이어 ‘부유물’의 존재에 대해선 “부유물은 (바다에 떠 있는 것을)살려고 잡을 수도 있는 것”이라고 했다.

아울러 월북의 동기로 추정되는 ‘동생의 빚’을 놓고는 “대기업도 빚지고 사는데 일반인들, 일반 서민들 빚 없는 사람이 어디 있겠느냐”며 “빚 있으면 월북한다는 이런 용어의 정의도 용납이 안 된다”고 선을 그었다.

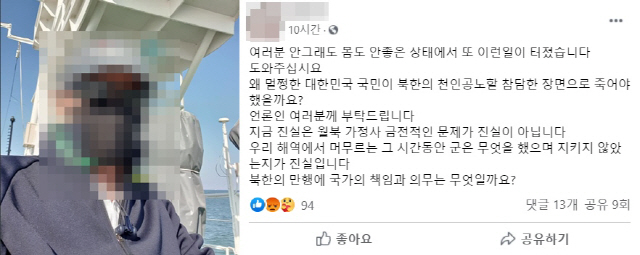

이씨는 전날 자신의 페이스북에 올린 글을 통해서도 여러 번 억울함을 호소했다. 그는 정부를 향해 모두 일곱 가지의 의문점을 제기하면서 “약 30시간의 해상 표류 중 최소한 20~24시간동안 우리 해역에서 표류 또는 떠다닐 때 우리 군은 어디서 무엇을 했느냐”며 “(제가)애타게 동생을 찾았고 동생은 바로 위에서 거의 실신 상태로 북측에 잡혀서 총질을 당할 동안 군은 입 다물고 있었느냐”고 물었다.

이어 “무슨 근거로 월북이라는 용어를 근거로 내세우며 몰아가는지? 당시 조류 방향은 제가 직접 수색 당시 체크해 본 바로 강화도 방향이었다”며 “월북을 하려 했다면 공무원증이 왜 배에 그대로 있었느냐. 그리고 돈 없으면 가정사가 있다면 다 월북해야하느냐”고 반문했다.

아울러 “몸이 부서지는 고통이 있지만 반드시 진실을 밝히고 곧 기자회견을 준비할 것”이라고 덧붙였다.

이씨는 다른 글에서도 “도와달라”고 호소하며 “왜 멀쩡한 대한민국 국민이 북한의 천인공노할 참담한 장면으로 죽어야했느냐”며 “지금 진실은 월북 가정사 금전적인 문제가 진실이 아니다. 우리 해역에서 머무르는 그 시간동안 군은 무엇을 했으며 지키지 않았는지가 진실”이라고 했다.

한편, 이번 사건과 관련해 국방부는 실종 공무원 A씨가 북한 상부지시로 총격을 받았고, 북한 측이 시신을 해상에서 불에 태운 것으로 파악했다.

그러면서 A씨가 구명조끼를 착용한 점, 지도선이 이탈할 때 본인 슬리퍼를 유기한 점, 소형 부유물을 유기한 점, 월북 의사를 표기한 점 등을 고려해 월북 가능성이 높다고 발표했다. 다만 군은 월북 의사 표기의 출처에 대해서는 함구했다.

그러나 A씨가 평소 자신의 페이스북에 아들·딸 사진을 올리며 애정을 표시해왔다는 점, 동료 공무원들과 별다른 문제 없이 평범한 생활을 해왔다는 점, 평소 월북에 관한 이야기나 북한에 관심을 보이는 듯한 말을 하지 않은 것으로 조사됐다는 점 등을 근거로 월북 가능성에 의구심을 가지는 시선도 존재한다. /조예리기자 sharp@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >