인간이었다가 악마가 되고, 여자였다가 남자가 된다. 하나의 배역도 벅차건만, 색깔이 다른 여러 캐릭터를 한 번에 소화해 낸다. 변신의 귀재들이 빚어내는 일인다(多)역에 무대의 감동은 배가 된다.

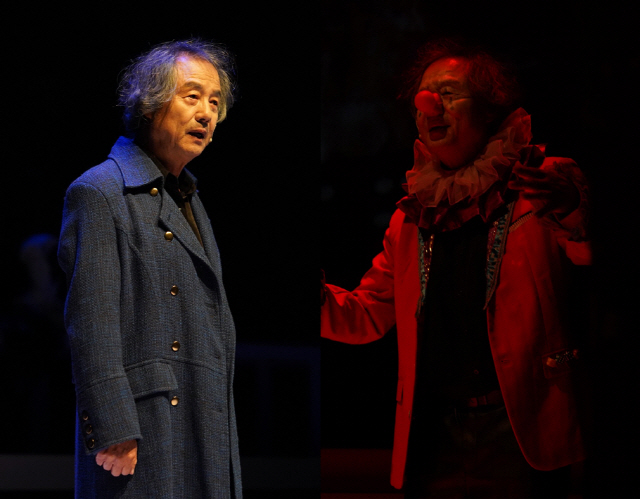

지난달 22일 연극 ‘대심문관과 파우스트’가 막을 올린 동국대 이해랑예술극장. 악마 메피스토의 꾐에 넘어간 파우스트 박사가 한 편의 연극을 시작한다. 연극 속 주인공은 그 안에서 또 한편의 서사시를 들려준다. 극 속의 극, 그리고 그 안의 또 다른 극. 이 세 겹의 이야기는 괴테의 희곡 ‘파우스트’와 도스토옙스키의 소설 ‘카라마조프가의 형제들’, 카라마조프가의 형제들에 등장하는 ‘대심문관’ 이야기다. 신처럼 되고 싶은 파우스트와 신이 사라진 자리를 대체하려는 메피스토펠레스, 냉소적 이성주의자인 형 이반과 따뜻한 신앙심의 소유자인 동생 알료샤, 그리고 예수를 마주한 대심문관까지. 상반된 입장에서 팽팽한 긴장감을 가져갈 5개의 캐릭터는 모두 한 명의 배우, 정동환이 연기한다. 파우스트 박사가 자신의 손가락을 깨물어 ‘피의 계약’을 하는 순간, 비장하게 손을 들어 올린 사내는 순식간에 그 손 아래 간사한 입을 벌리고 떨어지는 핏방울을 삼키려는 악마 메피스토로 변신한다. 신의 존재를 부정하는 형 이반이 고개를 한번 돌리면 두 손을 간절하게 모은 채 신의 위대함을 설득하는 동생 알료샤로 바뀐다. 의상·소품 변화 없이, 오로지 배우의 연기만으로 상반되는 인물로의 전환이 설득력을 갖는다. 무대에서 의상이 교체되는 것은 배경 이야기를 구분할 때뿐이다. 파우스트와 메피스토의 장면에서는 검은 가죽 코트, 이반과 알료샤의 대화에서는 짙푸른 코트, 대심문관은 빛바랜 붉은 망토를 걸친다.

1막이 연기를 통한 인물 전환에 중점을 뒀다면, 2막에서는 영상을 통해 (광대 분장을 통한) 전환의 과정을 의도적으로 보여주며 색다른 몰입을 선사한다. 이 같은 의도된 알림은 몇 겹의 이야기에 등장하는 인물들이 ‘연극에나 등장할 법한 캐릭터’가 아닌 ‘당신(인간) 내면에 혼재된 실재들’이라고 말하는 듯하다. 신학·철학·인류사를 넘나드는 방대한 내용에도 불구하고 찰나의 순간에 다른 이로 변신하는 배우의 몰입에 105분이 훌쩍 지나간다. 11월 8일까지.

‘대심문관과 파우스트’가 불꽃 튀는 인물 전환으로 감탄을 자아냈다면, ‘오만과 편견’은 통통 튀는 일인다역으로 화제를 모으고 있다. 제인 오스틴의 동명 소설을 각색한 이 작품은 19세기 영국 중상류층 베넷가의 자주적인 둘째 딸 엘리자베스 베넷(리지)이 무뚝뚝한 상류층 청년 다아시와 온갖 갈등을 겪다 사랑에 빠지는 이야기를 그린다. 연극은 리지를 포함한 베넷 가의 다섯 딸, 남자 주인공 다아시 등 무려 21개의 캐릭터를 단 두 명의 배우가 소화한다. 차갑고 논리적인 청년이 다소곳한 숙녀로 변신하고, 당차게 할 말 하던 여인은 다소 경박스러운 엄마가 됐다가 젠틀한 청년으로 돌변한다.

이 작품은 인물 전환을 위해 소품과 의상을 적극 활용한다. 베넷 역의 여자 배우가 치맛자락을 뒤로 휘감으면 귀족 청년 빙리가 되고, 가슴에서 손수건을 꺼내 들면 그녀의 엄마로 바뀌는 식이다. 다아시 역의 남자 배우가 긴 코트의 단추를 채우면 베넷의 언니인 제인으로, 파이프 담배를 꺼내 물면 베넷의 아버지로 변신한다. 두 명의 배우는 등·퇴장 없이 순발력 있는 소품 교체만으로 21명의 인물을 무대로 불러낸다. 의상과 세트 곳곳에 숨어 있는 작은 소품이 캐릭터를 상징하는 배우와 관객 간의 암호가 되는 셈이다. 원작 소설 출판 200주년을 기념해 지난 2014년 영국의 솔즈베리 극장에서 초연했으며 독특한 설정과 연출로 ‘원작보다 더 재밌다’는 호평을 이끌어내도 했다. 11월 29일까지 예스24 스테이지.

/송주희기자 ssong@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ssong@sedaily.com

ssong@sedaily.com