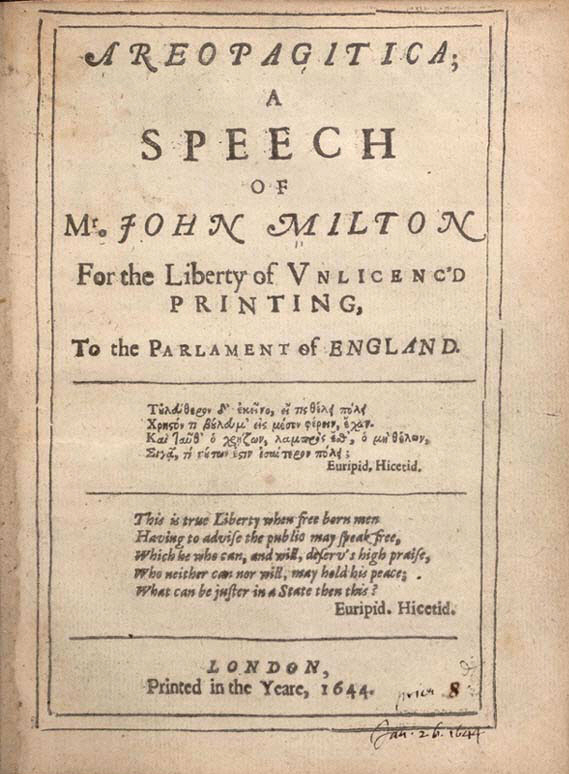

‘혼란을 검열과 사전허가제로 방지할 수 있다는 생각은 공원 문을 닫아서 까마귀를 가둘 수 있다고 여기는 것만큼 어리석다.’ 1644년 11월23일 간행된 ‘아레오파지티카(AREOPAGITICA)’의 일부다. 제목은 고대 그리스에서 법정과 의회의 기능을 하는 ‘아레오파고스’와 사도행전(17:16~34·바울의 아레오파고스 연설)에서 따왔다. 영국 내전이 한창인 상황, 존 밀턴은 두 가지 입장에서 이 책을 썼다.

첫째는 의회파 지지자로서 정치행위. 다수파인 장로파가 의회파를 탄압하려 전제왕정처럼 ‘출판허가제’를 도입하자 책을 냈다. 둘째, 개인사를 설명할 필요가 있었다. 부인과 이혼을 해명한 ‘이혼의 교의와 질서’가 고발당하자 항변할 권리를 책에 담았다. 실낙원(Paradise Lost)을 비롯해 복낙원, 투사 삼손 등의 서사시로 필명을 날린 밀턴 스스로 대표 산문으로 여겼던 작품이 바로 아레오파지티카다.

‘검열 없는 출판의 자유를 위해 잉글랜드 의회에 제출하는 연설문’이라는 부제목처럼 책의 내용은 언론과 출판의 자유다. 몇 줄만 읽어도 왜 ‘언론 자유를 위한 인류 최초의 경전’으로 손꼽히는지 수긍할 수 있다. ‘온갖 주장이 활개치도록 허용하라. 진리의 힘을 의심해 다른 의견을 내놓지 못하도록 막은 행위는 어리석다. 진리가 거짓과 투쟁하게 놓아둬라. 자유롭고 공개된 대결에서 진리가 거짓에 패배하는 모습을 단 한 번이라도 본 사람이 있는가.’

오늘날 밀턴의 쓰임새가 많아졌다. 언론자유지수를 떨어뜨렸던 사람들마저 가짜뉴스를 쏟아내며 밀턴 뒤에 숨는다. 밀턴뿐 아니라 또 다른 ‘존’도 동원된다. 존 스튜어트 밀이 ‘자유론(1859년)’에서 강조한 유명한 문구마저 가짜뉴스 정당화에 활용되는 세상이다. ‘전체 인류에서 단 한 사람이 다른 생각을 갖고 있다고 해서 그에 대한 침묵 강요는 옳지 못하다. 어떤 한 사람이 자기와 생각이 다르다고 모두에게 침묵을 강요하는 것만큼이나 용납될 수 없다.’

2명의 영국인 존은 정말로 가짜뉴스도 용납할 수 있다고 생각했을까. 천만의 말씀이다. 밀턴은 “책이란 결코 죽은 물건이 아니라 생명을 갖고 있다”며 “저술활동을 활발하게 펼쳐 역사의 진보가 좌절되지 않도록 하라”고 설파했다. 밀이 설정한 한계도 명확하다. 속임수가 개입됐거나 타인의 이익을 침해할 경우는 언론 자유의 예외로 쳤다. 밀은 사회적으로 가장 약한 사람들이 거짓의 피해를 입는다고 봤다. 밀턴은 권력을 향해 이렇게 외쳤다. ‘독서와 생각을 규제하는 것은 천사를 가장한 악마의 행위다.’

/권홍우 선임기자 hongw@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >