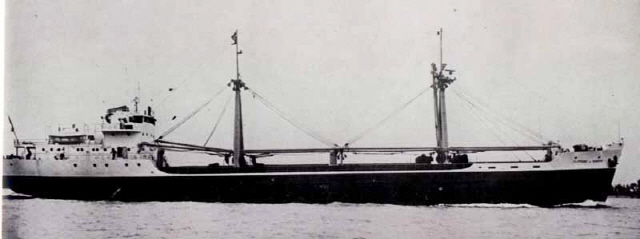

1955년 11월 26일, 미국 알래스카주 스캐그웨이항. 캐나다 선적의 2,983t짜리 클리포드 로저스호가 닻을 내렸다. 일감을 만난 부두 노동자들이 반갑게 배를 맞았으나 할 일이 거의 없었다. 배에 설치된 기중기가 168개의 상자를 트럭 위에 얹는 것으로 하역 작업은 끝. 하역품을 내리고 창고에 운반해 재분출하는 과정이 일체 생략됐다. 소규모였으나 컨테이너의 가능성이 확인된 순간이다.

클리포드 로저스호는 1960년대 초반까지 캐나다 브리티시 컬럼비아와 유콘 준주를 오가며 광물과 컨테이너 화물을 실어날랐다. 다만 컨테이너선의 시초는 미국 운송업자인 말콤 맥린이 1956년 4월부터 운행한 ‘아이디얼 X’라는 게 정설이다. 클리포드 로저스호가 시기는 앞섰지만 컨테이너를 세계적 현상으로 확산시킨 주인공이 말콤이기 때문이다. 누가 최초든 클리포드 로저스호와 아이디얼 X호의 탄생 배경은 동일하다. 부두 노동의 한계.

항만노조가 전쟁 기간 중 유보했던 권리를 주장하며 선주들은 골머리를 앓았다. 1954년 영국의 하역 생산성은 1928년의 75% 수준으로 내려앉았다. 같은 해 미국 서해안 항구의 생산성도 전년보다 9% 이상 떨어졌다. 18세기 후반부터 영국에서 제기된 ‘규격화한 상자에 화물을 싣자’는 아이디어는 ‘굳게 뭉친 부두 노동자들의 단결과 생산성 저하’를 깨기 위해 20세기 중후반 전 세계로 퍼졌다. 캐나다를 제치고 미국이 컨테이너 시대를 개막할 수 있었던 데에는 숨은 비결이 있다.

미국은 2차 대전 중 무려 3,801척이나 건조한 수송함(빅토리급 및 파생형)을 민간에 대거 불하, 컨테이너선 개조 붐을 이끌었다. 컨테이너로 개조된 수송선들은 미국의 거대한 물동량을 받아냈다. 미국의 경제 저널리스트 마크 레빈슨의 역작 ‘더 박스, 컨테이너의 역사를 통해 본 세계경제학’에 따르면 컨테이너선 등장 이후 교역 규모는 1,500배 이상 커졌다. 한국 등 개발도상국도 컨테이너 시스템의 덕을 톡톡히 누렸다. 컨테이너가 주도하는 물류 혁신이 없었다면 아시아 후발주자들이 미국과 유럽을 따라잡기 어려웠을 것이라는 얘기다.

불과 수십, 수백 개로 시작했던 컨테이너선의 규모도 최대 2만 4,000개 수준으로 커졌다. 군함에 버금가는 시속 30노트 이상을 내는 고속컨테이너가 등장한 지도 오래다. 한국과 컨테이너의 인연은 더 각별해질 것 같다. 해운 부활의 의지를 다지며 세계 최대 컨테이너선 12척을 건조, 취역시켰으나 팬데믹으로 물동량이 줄어든 판이다. 한국호가 파고를 뚫고 순항하기 바란다.

/권홍우선임기자 hongw@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >