2일 외교부가 미국 정부로부터 받은 5·18 민주화운동 관련 비밀해제 문서 14건 분석 결과, 주한 미국대사관이 비상계엄령의 전국 확대 직전 전두환 당시 보안사령관을 지도자로 인정할 수밖에 없다는 내용의 문서를 미국에 긴급 타전한 사실이 확인됐다.

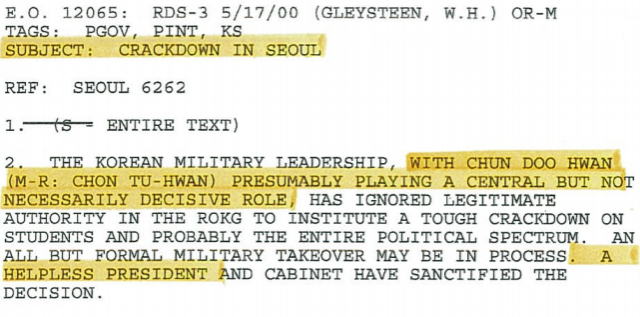

주한 미국대사관이 지난 1980년 5월 17일 본국 보고용으로 작성한 ‘서울에서의 탄압’이란 문서에는 최규하 당시 대통령을 “무력한 대통령(helpless president)”라고 평가한 대목이 나온다.

문서에 따르면 최광수 당시 비서실장은 이날 미 대사와 만나 “비상계엄 전국 확대 결정이 최규하 대통령의 의지와 관계없다”고 분명히 한 것이다. 이어 한국에서 군부가 실권을 완전히 장악했고, 그 선두에 전두환 보안사령관이 있다는 내용도 전달됐다.

다만, 문서는 전두환 보안사령관에 대해 “상당히 중요한 리더지만 결정적인 역할을 한 것 같지는 않다”고 판단했다. 전두환을 중심으로 한 신(新) 군부 세력이 형성된 점을 알 수 있는 대목이다. 즉, 비상계엄 전국 확대 결정은 전두환이란 단 한 명의 독자적인 결정이 아닌 군부 실권자들의 체계적이고 집단적인 행위였다는 사실을 뒷받침하는 문서다.

1980년 5월 17일 오후 10시께. 육군회관에서 전군 주요 지휘관 회의에서 군부 실권자들은 비상계엄의 전국 확대를 결정하고, 곧바로 비상 국무회의를 요청했다. 이후 최규하 대통령은 당시 약 7분 만에 문서에 서명한 것으로 알려졌다.

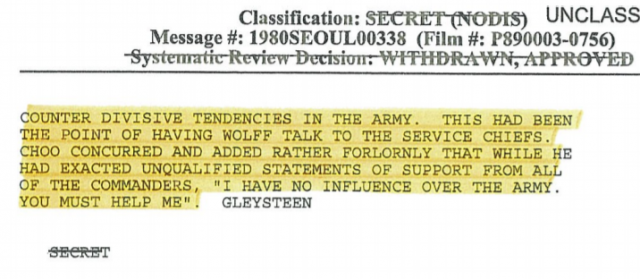

앞서 그해 1월 10일 주한대사관이 작성한 ‘레스터 울프 미 하원 아태소위원회 위원장과 우리 군 수뇌부 인사들과의 회담’이란 문서에는 주영복 당시 국방부 장관이 “군부를 통제할 실권이 없다. 도와달라”고 솔직히 고백한 사실이 담겼다.

1980년대 미국 민주당의 실세였던 레스터 울프 미 하원 아시아태평양소위원회 위원장은 주영복 국방부 장관이 군 지휘 체계를 강화하고 군대의 분열에 대응할 수 있도록 돕겠다는 입장이었다. 이 사실을 전해 들은 주영복 국방부 장관이 “다소 간절하게 도움을 요청했다”고 기록했다.

주영복 국방부 장관은 사실상 12·12 군사 반란 이후 전두환을 중심으로 군부세력이 부상하면서 1월 초부터 실권을 잃은 상태였던 것이다.

미국은 전두환 보안사령관을 실권자로 인정하고 싶어하지 않았지만, 남측의 혼란이 북측의 사회주의 진영을 자극할 것이란 우려가 제기되면서 외교적 딜레마에 빠졌다.

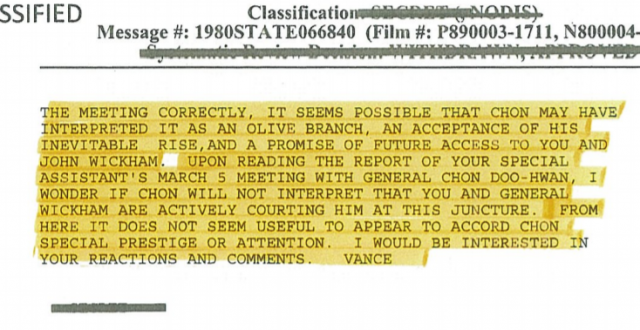

지난 1980년 3월 3일 미 국무부가 작성한 ‘군부에 대한 미국 측의 입장’이란 문서를 보면, 미 국무부는 당초 6월로 계획된 연례안보협의회(SCM) 개최를 연기하겠다는 입장을 전두환 군 실권자에게 직접 전달하면서 “압박을 가할 필요가 있다”고 판단했다. 당시 압박이란 군사적 원조를 끊는 방안을 염두에 둔 것이다.

나아가 국무부는 글라이스틴 미 대사가 3월 5일 전두환을 직접 만날 경우 지지 표명이라는 잘못된 시그널을 줄 수 있다는 우려까지 담았다. 냉전 당시 미국이 민주적 절차에 반하는 군부세력의 등장을 달가워하지 않은 점이 드러나는 부분이다.

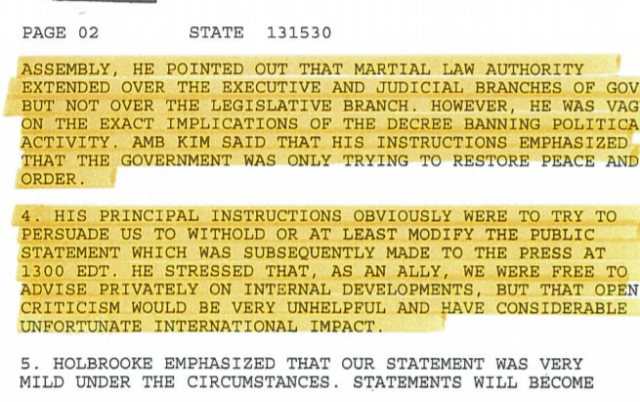

5·17 비상계엄 전국 확대 이후인 1980년 5월 18일 미 국무부가 작성한 ‘군부 탄압에 대한 김경원 주미대사의 반응’이란 문서를 통해 전두환 세력을 향한 미국의 냉담한 태도를 확인할 수 있다.

리차드 홀부르크 당시 미 국무부 동아시아 차관보는 김경원 주미대사에게 5·17 조치에 대해 “매우 우려한다”는 의사를 피력했고, 이에 “김경원 주미대사는 매우 당황했다”고 서술됐다.

미 국무부는 “그(김경원 주미대사)가 지시 받은 사항은 명백히 우리가 오후 1시에 언론에 발표할 (5·17 계엄 조치 비판) 공개 성명을 보류하거나 최소한 수정하도록 설득하는 것이었다”며 “그는 동맹국으로서 우리가 내부 문제 대해 사적으로 자문할 수는 있지만 공개적인 비판은 전혀 도움이 되지 않으며 국제적으로 상당한 영향을 미칠 것이라고 강조했다”고 설명했다.

미국이 이번에 비밀해제한 문서 14건은 모두 '5·18민주화운동 진상규명을 위한 특별법'에 따라 이날 '5.18민주화운동 기록관'에 인계 후 기록관 웹사이트에 공개된다. 그러나 한국 정부가 비밀해제를 요청한 80건의 문서 가운데 24건이 남았다. 이중 가장 중요한 정보가 담긴 문서는 미국 국방부가 작성한 문서들이다.

이에 외교부 당국자는 기자들과 만나 "앞으로도 5·18 민주화운동 관련 미측 문서의 추가적인 비밀해제가 이뤄질 수 있도록 미국 측과 계속 협의해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

/김혜린 기자 rin@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >