중국의 경제 자력갱생 추진과 전방위적인 규제가 세계경제와의 디커플링(탈동조화) 확대로 이어지고 있다. 중국 기업의 뉴욕행 등 해외 자본 시장 진출은 막히고 있고 거꾸로 중국에 진출하는 해외 기업들은 폐쇄적인 각종 규제에 시달리고 있다. 코로나19 이후 방역 및 생활용품 수출로 크게 돈을 번 중국으로서는 아쉬울 것이 없다는 표정이다. 거대한 덩치인 중국의 막무가내 정책에 글로벌 기업과 투자자들이 홍역을 앓고 있다.

'34→1→0' 美서 사라지는 中 IPO

7일 금융 정보업체 딜로직에 따르면 올 8월 중국 기업의 미국 기업공개(IPO) 건수는 한 건도 없었다. 월별로 중국 기업의 ‘제로 IPO’는 1년 4개월 만이다. 앞서 7월도 1건에 그쳤다. 올 상반기 34곳의 기술 기업이 뉴욕행에 성공했지만 갑자기 분위기가 급변한 것이다. 하반기 이후 중국의 IPO 희망 기업들은 중국 국내나 홍콩으로 눈을 돌리고 있다. 미국 컨설팅 회사인 유라시아그룹의 클리프 쿱찬 회장은 “중국 공산당이 기업 통제에 나서면서 자본 조달도 국내로 강제하는 양상”이라고 지적했다.

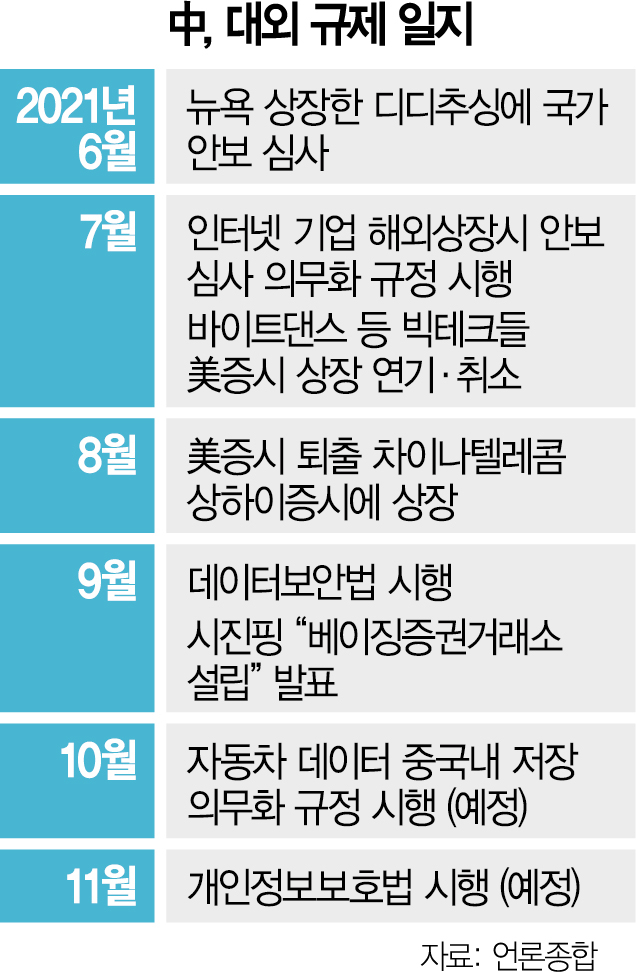

분기점은 지난 6월 말 뉴욕 증시에 상장한 ‘중국판 우버’ 디디추싱 사태다. 중국 내 교통 데이터가 해외 투자자에게 공개될지 모른다는 우려로 중국 당국이 암묵적으로 ‘상장 반대’를 요구했지만 디디추싱 측은 이를 무시했고 결과는 대대적인 안보 심사로 회사 존폐 문제까지 나오는 상황이다.

중국 당국은 해외 상장사의 지배구조까지 들여다보고 있다. 중국은 제도적으로 테크 기업에 대한 외국인 투자를 금지하기 때문에 그동안 중국 기업들은 ‘변동지분실체(VIE)’라는 페이퍼컴퍼니를 만들어 미국에 입성해왔다. 올 8월 말 현재 미국 증시 상장 250개 중국 기업 가운데 알리바바·징둥 등을 포함한 163개(65%)가 이런 페이퍼컴퍼니를 사용하고 있다. 편법적인 VIE을 묵인해왔던 중국 당국의 스탠스가 확실히 달라졌다는 평가다.

해외 기업엔 무리한 규제

중국 정부는 특히 국내 자본 시장 육성에 박차를 가하고 있다. 이달 2일 시진핑 중국 국가주석이 직접 나서 ‘베이징증권거래소’ 설립을 발표한 게 대표적이다. 시 주석이 기구 설치를 직접 선언한 것은 2018년 보아오포럼에서 첫 ‘하이난 자유무역항 설치’ 발표 등을 빼면 아주 드문 일이다. 유망 테크와 해외 자본의 연결 고리를 끊으려는 의도가 녹아 있다는 분석이 지배적이다.

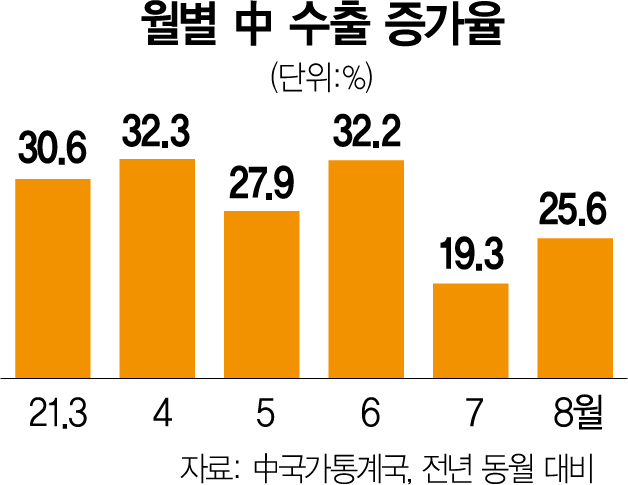

대신 중국은 외국 기업과 자본에 대해서는 무리한 요구를 하고 있다. 가령 ‘자동차 데이터 보안관리 규정’을 오는 10월부터 시행하는데 스마트카가 중국에서 만드는 데이터는 해외로 반출하지 말라는 게 골자다. 이에 따라 해외 기업들은 영업 정보를 속속들이 중국 정부에 공개해야 하는 상황이다. 이와 관련, 류허 부총리는 전날 디지털경제박람회 축사를 통해 “디지털 경제 발전은 반드시 (시진핑의) 신발전 이념을 따라야 한다”고 엄포를 놓았다. 중국 정부의 이런 자신감은 수출 등으로 계속 돈을 벌고 있기 때문으로 해석된다. 실제 8월 수출액은 2,943억 2,000만 달러로 지난해 동월보다 25.6% 증가했다. 전달(19.3%)과 8월 시장 전망치(17.3%)를 모두 넘어섰다.

디커플링으로 경제 비효율 초래

문제는 단절된 공급망, 서로 다른 자본 시장 등이 가시화되면 구조적 모순이 터질 것이라는 점이다. 닉 마로 이코노미스트인텔리전스유닛(EIU) 애널리스트는 “디커플링이 확대되면 중국은 자급자족을 강화하는 정책을 우선시하게 될 것”이라며 “이는 필연적으로 경제적 비효율을 초래할 수 있다”고 말했다. 디커플링으로 고용이 급감하고 기업들은 낮은 생산성에 시달릴 것이라는 의미다.

글로벌 투자가 입장에서도 중국의 디커플링은 딜레마다. 세계 2위 경제 대국인 중국을 포기할 수 없기 때문이다. 손정의 일본 소프트뱅크 회장이 지난달 실적 발표 회견에서 “투자를 둘러싼 위험이 좀 더 명확해질 때까지 중국 기업에 대한 추가 투자를 보류하겠다”고 언급한 것은 이런 시각을 단적으로 보여준다. 프랭크 벤지므라 소시에테제네랄(SG) 아시아전략 책임자는 “성장하는 경제, 혁신 기업, 안정적인 통화라는 환경이 유지되는 한 해외 투자자들은 중국 투자를 늘리길 원할 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chsm@sedaily.com

chsm@sedaily.com