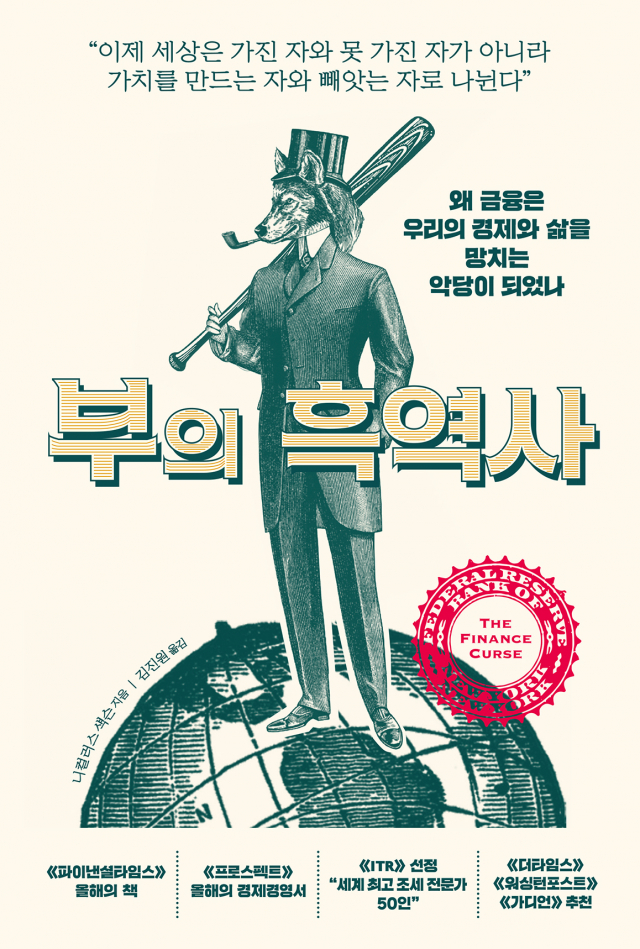

영국 런던의 ‘시티 오브 런던’ 지역은 미국 뉴욕의 월스트리트와 더불어 세계 금융의 중심지다. 1980년대 마거릿 대처 정권의 제조업 구조조정과 금융화 시대가 맞물리며 영국 경제에서 차지하는 비중도 절대적이다. 하지만 영국의 글로벌 정치·경제 저널리스트이자 분석가인 니컬러스 섁슨은 필요 이상으로 규모가 커진 금융 부문이 전체 경제에 피해를 준다고 주장한다. 그는 비대해진 금융 부문을 이대로 둔다면 영국 경제에 끼치는 피해 비용이 4조5,000억 파운드(약 7,165조 원) 이상이 될 것이라고 주장한다. 가구당 환산액은 무려 17만 파운드, 한화로는 약 2억7,000만 원에 달한다. 이러한 상황을 그는 신간 ‘부의 흑역사’의 원제목인 ‘금융의 저주’(The Finance Curse)라 부른다.

저자는 금융이 사회에 이바지하며 부를 일구는 전통적 역할 대신 수익을 더 보장하는 활동에 치중하면서 다른 경제 부문에서 부를 약탈하는 식으로 덩치를 키웠다고 주장한다. 금융은 실물 경제의 가치를 스스로 만들 수 없다는 본질적 한계가 있기 때문에, 금융 부문이 실물에 따로 투자하지 않고도 고수익을 내는 것은 결국 다른 누군가의 가치를 빼앗았다는 의미라고 저자는 주장한다. 이것이 가능한 이유는 금융이 수익만 뽑아먹고 위험은 외부로 떠넘기고 있기 때문이라며, ‘앞면이 나오면 내가 이기고 뒷면이 나오면 네가 지는’ 사기도박에 비유하기도 한다. 책에 따르면 현재 영국 은행대출 중 금융 외 사업에 투입되는 금액은 전체의 10%에 불과하며, 나머지는 상호간 대출을 통해 주택이나 상업용 부동산 투자에 유입된다.

그렇다고 저자가 금융 자체를 적대적으로 바라보는 것은 아니다. 저자가 문제 삼는 것은 금융이 필요 이상으로 비대해져 강한 권력을 쥐게 된 현 상황이다. 이러한 문제가 걷잡을 수 없을 정도로 커지면서 2008년 전 세계를 덮친 금융위기가 터졌다. 영국에서는 1인당 국내총생산(GDP) 규모가 북유럽 국가들에 비해 낮은 반면 불평등은 심해졌으며, 이런 현실이 영국 국민 사이에 과잉금융에 부정이 만연하다는 불신을 퍼트려 브렉시트(Brexit·영국의 유럽연합 탈퇴)를 낳았다고 책은 전한다. 수치로 환산할 수 없지만 엄청난 사회적 비용이다. 게다가 이런 불평등에 문제제기하는 시선을 다른 곳으로 돌려놓기 위한 분열과 불화가 만들어지면서 사회의 위험도 높아졌다. 저자는 이러한 문제를 해소하기 위해 금융 부문에 대한 민주주의적 개입, 즉 국외로 나가는 자본 흐름은 지나치게 통제하지 않는 대신 국내로 유입되는 자본의 요소를 신중하게 선택하는 방법을 제안한다. 2만2,000원.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

violator@sedaily.com

violator@sedaily.com