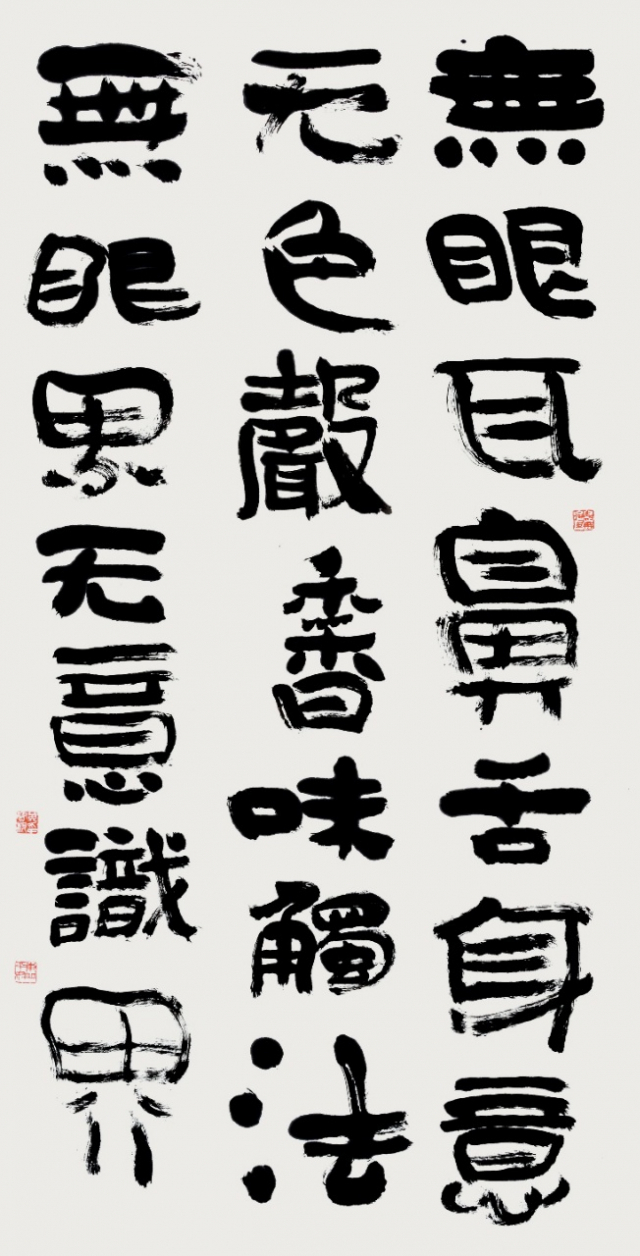

사무실 문을 열자마자 ‘無眼耳鼻舌身意(무안이비설신의)…’라는 붓글씨가 눈에 들어왔다. 광개토대왕 비문에 나오는 반야심경구를 붓으로 옮겨 놓은 것이다. 서예 문외한의 눈으로 볼 때도 웅장함을 느끼게 하는 필체. 잘못 왔나 싶었다. 분명 인장(印章) 명장을 찾아왔는데 서예라니. 약간 어정쩡한 모습으로 들어서는데 인상 좋은 어르신이 뜨거운 커피 한 잔을 내밀며 반갑게 맞는다. 지난 2013년 인장공예 부문 대한민국 명장에 이름을 올린 황보근(71) 인예랑 대표다.

15일 서울 인사동 건국빌딩에 있는 인예랑 사무실에서 서울경제와 만난 황 명장은 도장으로만 50년 외길 인생을 걸어온 국내 최고 달인이다. 그를 제자로 거둔 이는 2008년 명장 반열에 오른 유태흥 선생. 2002년 명장이 된 이동일 옥새당 대표는 그를 두고 “예술적 측면에서 당대 최고”라고 극찬했다. 천재가 천재를 알아보는 것처럼 명장이 명장을 알아본 셈이다. 이력도 화려하다. 30대 초반이던 1985년 전국 인각기술경연대회에서 각인부와 고무인부에서 모두 대상을 탔다. 두 부문에서 모두 대상을 탄 것은 황 명장이 유일하다. 2012년에는 제5대 대한민국 국새 제작·감리위원을 맡았다. 인장가로는 보기 드물게 과천국립현대미술관·예술의전당·서울시립미술관 등에서 초대 작가로 작품을 전시한 적도 있다.

자타 공인 최고의 실력을 갖춘 황 명장에게 서예와 인장은 떼어 놓을 수 없는 관계다. “인장은 글을 새기는 것입니다. 예쁘게 쓰는 것만으로는 부족하죠. 글의 원천을 알아야 합니다. 서예를 하는 이유입니다. 서법(書法)을 배워 경계를 넘어서면 붓을 아무 데나 써도 눈에 띌 수밖에 없습니다.” 그가 인장 명장이면서도 서예의 대가로도 불리는 이유다.

황 명장은 어려서부터 인장과 서예에 관심이 많았다. 부친의 영향이 컸다. 글씨도 잘 썼지만 자신만의 독특한 글씨체를 사용했다. 글씨를 쓰고 난 뒤에는 그 위에 고무지우개를 파서 도장을 찍었다. 그는 “그때 아버지가 ‘이것이 내가 썼다는 것을 증명하는 인장’이라고 설명해주셨다”며 “그게 신기해 인장에 관심을 갖게 됐다”고 설명했다.

1971년 인예랑을 연 후에는 미친 듯이 일했다. 한복 치맛단에 들어가는 금박 문양 원판을 만드는 일을 맡았을 때는 130여 개나 만들었다. 원판 하나에는 약 40~50개의 글씨와 무늬가 들어간다. 이때 글을 새기는 전각 기술에 눈을 떴다. 반면 손에는 무리가 갈 수밖에 없다. 그의 손가락이 지금까지 약간 굽은 상태로 있는 것은 그때 얻은 상흔이다.

도장을 잘 만든다는 입소문에 서예가와 유명인들이 몰렸다. 지금까지 50여 년 동안 그가 만든 인감은 약 1,000개 정도. 목도장은 셀 수조차 없다. “지금은 만들지 않지만 목도장의 경우 20대 때 하루에 100개 이상도 만든 적이 있습니다. 목도장 하나 값은 약 500원. 당시 공무원 월급이 6만 원 정도였던 점을 감안하면 일반인의 한 달 치 봉급을 단 하루에 번 셈이죠.”

아무나 도장을 만들어준 것은 아니다. 황 명장에게는 철칙이 있다. 인감을 만들 때 반드시 본인이 와야 한다. 다른 사람이 오면 도장을 얻어갈 수 없다. 대기업 회장도, 콧대 높은 정치인도 예외가 없다. 그는 “인감이란 자신의 신분과 똑같은 것인데 어떻게 남이 대신할 수 있겠는가”라며 “돈이 아무리 많아도, 권력으로 위세를 떨치는 사람도 본인이 오지 않으면 그냥 돌려보냈다”고 전했다. 또 하나의 원칙은 자신이 만든 도장에 만족하지 못하면 손님의 손에 절대 가지 못한다는 것. 그러다 보니 어떤 때는 인감도장 하나 만드는 데 한 달이 걸리기도 한다.

황 명장은 영국의 문화 평론가 존 러스킨이 남긴 “예술은 손과 머리와 마음이 움직일 때 아름답다”는 말을 도장처럼 가슴에 새기고 산다. “예술은 기교나 기술을 뛰어넘어야 합니다. 그러기 위해서는 부단히 노력해야 하죠. 글씨 쓰는 사람도 어느 지점에 오면 한계에 이르게 됩니다. 그것을 뛰어넘으려면 더 잘하고 더 나아지려고 찾고 또 찾아야 합니다. 인장도 마찬가지입니다.” 황 명장은 항상 발전에 목말라 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >