노동조합 전임자가 회사에서 급여를 받고 노조 활동을 할 수 있는 시간을 결정하는 근로시간면제한도제(타임오프제) 논의가 8년 만에 본격적으로 시작된다. 노동계는 면제 한도 시간을 늘려 더 많은 노조 전임자를 확보해야 한다고 주장한다. 반면 경영계는 반대 뜻을 분명히 하고 있어 양측 사이 팽팽한 힘 겨루기가 예상된다.

28일 노동계 등에 따르면 대통령 직속 사회적 대화 기구인 경제사회노동위원회의 문성현 위원장은 30일 열리는 근로시간면제심의위원회 제9차 전원회의에서 타임오프제 한도 조정에 대한 심의를 요청할 계획이다. 타임오프제에 대한 한도 조정이 심의 안건으로 올라가는 건 지난 2013년 6월 이후 처음이다. 근면위는 근로시간 면제 한도를 정하는 경사노위 산하 위원회다. 노동·경영·공익위원이 각각 5명씩 총 15명으로 구성된다. 노동조합법상 위원장이 심의를 요청하면 근면위는 60일 내 의결해야 한다.

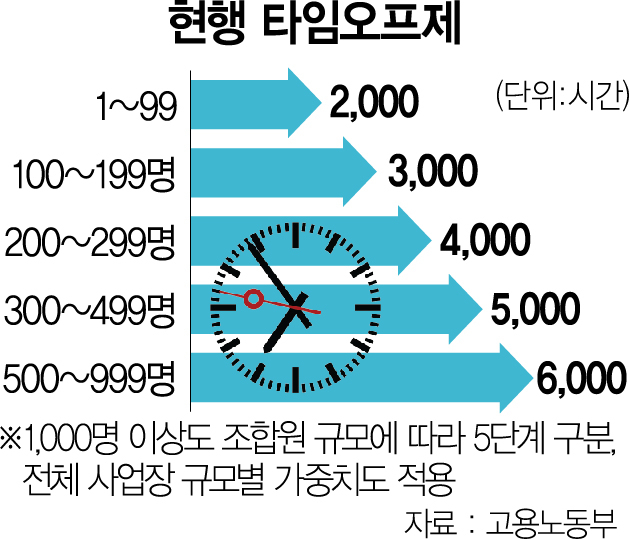

타임오프제는 노동조합 및 노동관계조정법 제24조(근로시간 면제 등)에 따라 2010년 7월부터 시행된 제도다. 근로시간 면제 한도 내에서 사업장마다 유급 노조 전임자를 둔다는 내용을 담고 있다. 99명 미만 노조의 경우 최대 2,000시간, 100명에서 199명 사이는 3,000시간으로 정하는 등 조합원 수가 많을수록 근로시간 면제 한도 시간이 늘어나는 방식이다. 시행 1년 만에 노조 10곳 가운데 9개꼴로 도입하는 등 노조 운영에 직결되는 제도로 부상했다.

시행된 지 10여 년이 흘렀으나 경영·노동계는 여전히 큰 시각차를 보이고 있다. 경영계는 기본적으로 노조 전임자 급여를 회사 측이 아닌 노조가 부담해야 한다는 입장이다. 노조를 대신해 회사가 비용 부담을 떠안고 있다며 그동안 줄곧 축소를 주장해왔다. 조합원 수에 따라 10개 구간으로 나뉜 근로시간 면제 한도도 세분화하고 지역 분포에 따른 가중치도 폐지해야 한다고 목소리를 높여왔다. 반면 노동계는 줄곧 근로시간 면제 한도를 확대해야 한다고 주장해왔다. 타임오프제 시행으로 노사 관계에 대한 정부 개입이 심해지고 사 측과 교섭력도 약화되는 등 노조 활동에 대한 제약이 커졌다는 이유에서다. 노동계의 한 관계자는 “1998년부터 국제노동기구(ILO)는 노조 전임자의 임금 지급 금지 규정의 폐지를 권고해왔다”며 “(보완책인) 타임오프제 도입으로 유급 노조 전임자가 3년 만에 30% 가까이 급감했다는 통계도 있다”고 지적했다.

노동계 안팎에서는 타임오프제 논의가 쉽지 않을 수 있다고 보고 있다. 양측 입장이 평행선을 걷고 있는 데다 실태 조사조차 마무리되지 않은 상황에서 심의가 시작되기 때문이다. 양측이 논의 과정에서 격하게 충돌하면서 결국 합의점 도출에 실패하는 게 아니냐는 우려가 나오는 이유다. ‘충돌→합의 불발→경사노위 보이콧’으로 이어지는 악순환이 거듭될 수 있다는 관측도 있다. 한국노총은 2009년과 2013년 타임오프제 탓에 경사노위를 보이콧한 바 있다.

2010년 근면위 위원장을 지낸 김태기 단국대 경제학과 교수는 “앞서 한도를 정할 때도 노사를 상대로 지난한 설득 과정이 있었다”며 “노사 모두 타임오프제 자체에 대한 반감이 센 만큼 어떤 방향으로 결론이 나더라도 양측이 만족하기 어려울 것”이라고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ggm11@sedaily.com

ggm11@sedaily.com