‘풀뿌리 민주주의’는 지방자치제도를 압축적으로 상징하는 용어다. 영국의 철학자 존 스튜어트 밀은 “지방자치는 주민의 자유를 보장하는 장치이자 납세자가 의사를 표현하는 수단이며 모든 정치의 훈련장”이라고 강조했다. 주민이 주도적으로 참정권을 행사하는 지방자치제야말로 민주주의의 시작이자 끝이라는 의미다.

우리나라의 지방자치제는 광복 이후인 지난 1949년에 처음 도입됐지만 지방자치법 전부 개정안이 통과된 1988년이 사실상 원년이다. 이어 지난 2020년 12월 32년 만에 지방정부의 권한을 대폭 강화하는 지방자치법 전부 개정안이 통과되면서 분기점을 맞이했다. 개정안이 1년에 걸친 준비기간을 거쳐 올해부터 본격 시행되면서 34년을 맞은 지방자치제는 ‘자치분권 2.0’으로의 전환을 예고하고 있다.

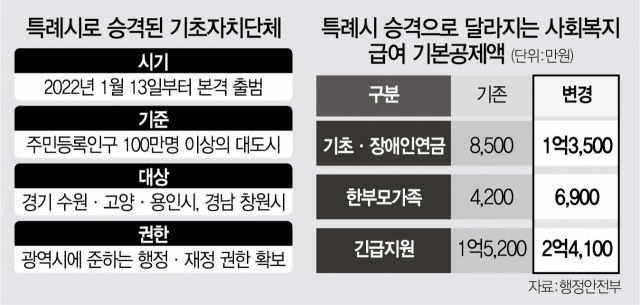

지난 13일 시행된 지방자치법 전부 개정안에서 가장 눈길을 끄는 항목은 특례시 출범이다. 인구 100만명 이상인 기초지자체 4곳에 특례시 명칭을 부여하고 추가적인 권한을 부여하는 것이 가장 큰 변화다. 기존 특별시·광역시와 구분되는 새로운 형태의 지자체에 경기 수원·고양·용인시와 경남 창원시가 특례시 명칭을 부여받았다.

특례시는 기초지자체의 지위는 유지하되 도시 규모에 걸맞는 행정·재정적 권한을 갖는다. 인구 100만명이 넘는 광역지자체급 대도시임에도 기초지자체와 동일한 권한을 갖는 것은 행정·재정적 비효율성을 초래한다는 지적을 반영했다. 인구소멸 위기에 내몰린 지자체에 새로운 가능성과 대안을 제시한다는 점에서 우리나라 지방자치제도의 근간을 바꿀 획기적인 변화로 기대를 모으고 있다.

특례시 출범으로 인해 체감할 수 있는 가장 큰 차이는 사회복지 분야다. 특례시 주민은 사회복지급여 기본재산액 기준이 중소도시에서 대도시로 변경돼 혜택을 받을 수 있는 범위가 넓어진다. 생계·의료·주거 등 사회복지급여 구간이 변경되면서 이들 특례시 주민 1만여명이 추가로 혜택을 받을 수 있을 전망이다.

행안부는 지난해 말부터 특례시 지자체와 협의를 거쳐 주요 특례 기능과 사무를 새롭게 조정하고 있다. 기존 중앙정부 16개 부처가 갖고 있던 물류단지의 개발 및 운영, 지방관리무역항 항만시설 개발 및 운영, 환경개선부담금 부과 및 관리 등 86개 기능 383개 사무가 특례시로 이관될 수 있도록 관계 법률 개정 등을 추진 중이다.

특례시와의 협의가 순조롭게 진행되고 후속 입법까지 마무리되면 인구 100만명이 넘어 기존 광역시와 맞먹는 규모와 덩치를 가진 지자체의 권한과 역할이 대폭 확대될 것으로 전망된다. 특례시가 주도적으로 산업 육성, 지역 개발, 환경 보전 등의 정책을 추진할 수 있는 기반이 마련돼 자치분권의 새로운 장을 열어젖힐 것이라는 기대감에서다.

다만 일각에서는 특례시 출범으로 실질적 권한이 크게 달라지는 것이 없다는 지적도 나온다. 기초지자체와 광역지자체의 공백을 메우는 특례시만의 권한과 위상이 뛰따라야 하지만 아직 입법 절차가 완료되지 않아서다. 이 때문에 특례시로 승격된 지자체들은 특례시가 독자적인 경쟁력을 확보하려면 단순한 행정 명칭 변경에 그치지 않고 재정 특례나 권한 확대가 지속적으로 이뤄저야 한다는 입장이다.

한국정치학회장인 임성학 서울시립대 국제관계학과 교수는 “특례시 출범을 계기로 인구 100만명이 넘는 지방자치단체의 위상에 걸맞는 행정·사무 권한이 뒷받침돼야 한다”며 “자치분권 2.0 시대를 맞아 수도권에 집중된 민주주의와 지방자치가 제대로 자리잡으려면 향후 국회 입법을 통해 특례시에 걸맞는 위상과 권한을 부여하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >