전쟁은 끝났지만 여전히 가난과 혼란이 세상을 지배하던 1954년. 새해를 맞아 서울신문에 새로운 소설이 연재되기 시작했다. 대학교수 부인의 불륜을 소재로 한 소설은 세간에 큰 파장을 낳았다. 퇴폐적이라는 이유로 연재 중단을 요구하는 항의가 신문사에 쏟아졌다. 그럼에도 불구하고 소설의 인기는 대단했다. 연재가 끝나기도 전에 상(上)편이 책으로 출간됐고, 발행 당일에 초판 3,000부가 매진됐다. 연재가 끝난 후 하(下)편까지 출간된 책의 총 판매량은 해방 후 처음으로 10만 부를 넘기며 출판계를 놀라게 했다. 바로 정비석의 ‘자유부인’이다.

‘자유부인’을 비롯한 해방 후 서점가를 들썩이게 했던 추억의 베스트셀러 책들이 한데 모였다. 대한민국역사박물관이 4년 간의 개편 작업 끝에 지난달 25일 새롭게 문을 연 상설전시실 주제관에서 열리고 있는 기획전 ‘베스트셀러로 읽는 시대의 자화상’이다. 베스트셀러란 단순히 많이 팔린 책이 아니라 한 시대의 전체 모습과 대중들의 집단적 욕구를 반영하는 ‘시대의 거울’이라는 판단에서 기획된 전시다.

전시는 총 5부로 구성돼 있다. 1부 ‘최초의 베스트셀러, 밀리언셀러 -자유부인과 인간시장’ 전시의 문을 여는 것은 광복 후 첫 베스트셀러라는 수식어를 얻은 ‘자유부인’이다. 이 책은 동명의 영화로도 제작돼 박스오피스 1위까지 올랐다. 큰 논란에도 불구하고 대단한 인기를 누렸다는 점에서 당시 사회적 분위기를 짐작해볼 수 있다는 게 박물관 측 설명이다. 전근대적 가치와 서구적 생활 양식이 뒤섞여 충돌하던 1950년대 당시의 사회상이 소설에 그대로 담겼다는 것이다.

‘밀리언셀러’, 즉 우리나라에서 처음으로 100만 부 이상 팔린 책은 김홍신의 ‘인간시장’이다. 주간한국에 연재되고 1981년 단행본으로 출간된 책이다. 총 20권이나 되는 장편으로, 1984년 100만 부를 넘었고, 총 누적 판매량은 560만 부를 기록했다. 막 피어나던 민주주의의 싹이 신군부의 군화에 짓밟혔던 시절, 암울함에 갇힌 당시 대중들에게 통쾌한 대리 만족을 선사하며 폭발적인 인기를 누렸다.

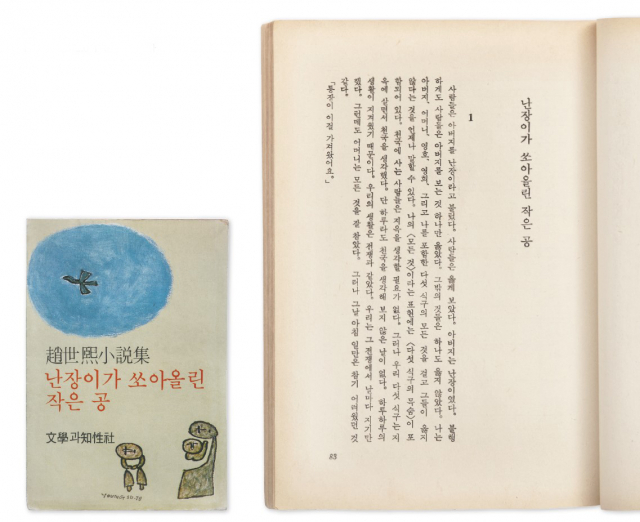

2부의 제목은 ‘산업화·도시화의 그늘 - 경아·영자 그리고 난쟁이’다. 최인호의 ‘별들의 고향’(1973), 조선작의 ‘영자의 전성시대’(1974) 등 다소 통속적인 소설과 ‘황석영의 객지’(1971), 조세희의 ‘난쟁이가 쏘아올린 작은 공’(1978) 등 노동자를 주인공으로 세운 소설이 함께 인기를 끌었던 1970년대 베스트셀러들을 소개한다. 서로 분위기는 다르지만 산업사회에 접어든 우리 사회의 문제와 고뇌를 담고 있다는 점에서는 공통의 요소를 갖는 책들이다.

‘비판과 저항의 독서문화-금지된 베스트셀러’라는 제목으로 전개되는 3부 전시에서는 김지하의 ‘오적’(1970), 리영희의 ‘전환시대의 논리’(1974), 송건호 외 공저 ‘해방전후사의 인식’(1980) 등이 관람객들을 맞는다. 군부 독재 치하에서 사회 비판적이라는 이유로 금서로 지정돼 암암리에 읽혔던 책들이 전시대에 놓였다. 당시 출판인들의 구속이 이어졌고 판매금지·압수된 서적은 1300여 종, 300만 권에 달했다. 서슬퍼런 단속에 대한 반동 작용으로 대학가를 중심으로 ‘몰래 읽기’가 유행하던 것도 이 시절이다.

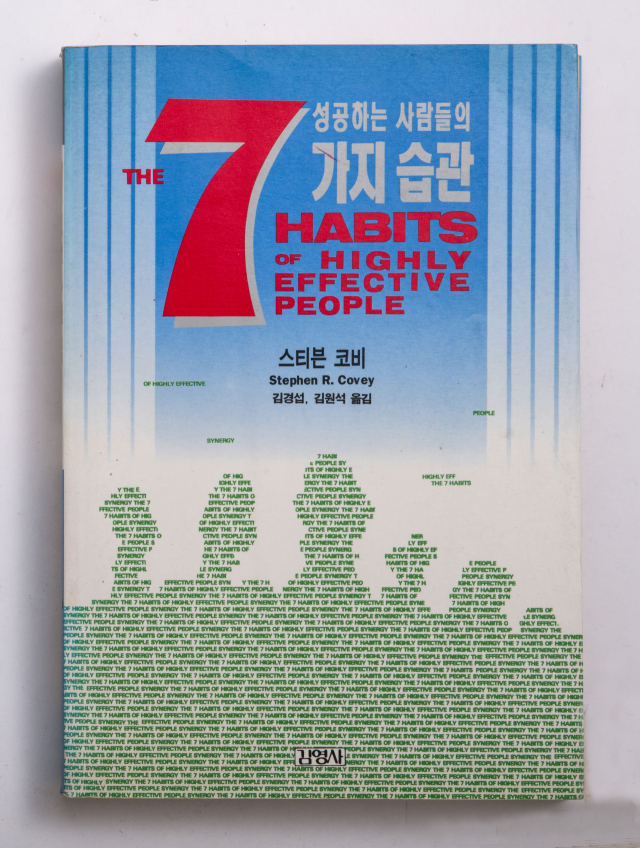

엄혹한 시절의 끝자락과 고도 성장기가 겹치는 1980년대 들어서는 베스트셀러에 성공을 향한 욕망이 투영되기 시작한다. 데일 카네기의 ‘카네기 처세술’(1988), 김우중의 ‘세계는 넓고 할 일은 많다’(1989), 정주영의 ‘시련은 있어도 실패는 없다’(1992) 등이 큰 인기를 누렸다. 역사 인물의 자기계발 노력을 엿보려는 욕망은 이은성의 ‘소설 동의보감’(1990), 이재운의 ‘소설 토정비결’(1991), 황인경의 ‘소설 목민심서’(1992)의 대히트로 연결되기도 했다.

전시실에서는 누구나 한 번 쯤은 들춰봤을 법한, 숨겨진 베스트셀러들도 찾아볼 수 있다. 1976년 이후 2000만 부 이상 팔린 ‘운전면허학과시험문제’과 ‘대한민력’, 그리고 학창 시절을 함께 했던 ‘수학의 정석’과 ‘성문종합영어’ 등이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yhchung@sedaily.com

yhchung@sedaily.com