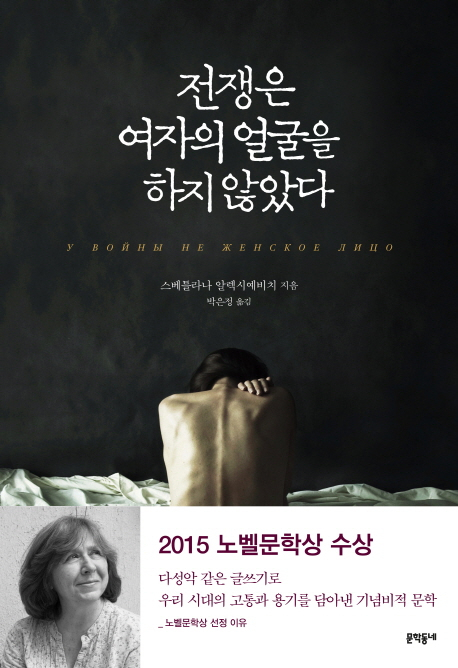

독일군들은 벌써 산까지 추격해오고 있었죠…… 부상병이 자기를 놔두고 가라며 애원을 했어요. ‘나를 두고 가요, 누이…… 그냥 두고 가요…… 어차피 나는 죽을 거니까……’ 보니까, 배가 거의 다 파열돼서는…… 그러니까 그게…… 내장이 다 쏟아져나왔는데…… 부상병이 직접 그것들을 주워 모아 다시 자기 배 안으로 밀어넣었어요…… (스베틀라나 알렉시예비치, ‘전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다’, 2015년 문학동네 펴냄)

2015년 노벨 문학상을 수상한 작가 알렉시예비치는 우크라이나에서 태어났다. 그는 제2차 세계대전에 참전한 200여 명의 여성들을 직접 만나 아무 데서도 말하지 못했던 전쟁의 기억을 인터뷰해 이 책을 썼다. 이 책에 담긴 엄청난 슬픔과 참혹 가운데서도 나는 이 부상병 이야기를 잊지 못한다. 죽음을 예감하고 전우들에게 자신을 그만 버리고 가라 애원하면서도 눈앞에 쏟아져 나온 죽음의 징조를, 자신의 장기를 터진 배 속에 다시 꾹꾹 밀어넣은 군인. 삶과 죽음 사이에서 그 순간 그는 얼마나 외로웠을까, 얼마나 살고 싶었을까.

지금 우크라이나 국민과 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 수도 키이우(키예프)에서 결사 항전하고 있다. 하지만 죽을 각오로 싸운다는 말은 실은 예전의 평화를 되찾아 간절히 살고 싶다는 뜻과 다름없을 것이다. 알렉시예비치는 노벨 문학상 수상 직후 기자회견에서 블라디미르 푸틴이 지배하는 러시아를 좋아하지 않는다고 직격탄을 날렸다. 반러시아 집회를 하다가 숨진 우크라이나 국민들의 사진을 보며 통곡했다고도 말했다. 전쟁과 독재를 옹호하는 자들을 극도로 미워한 그는 지금 자신이 태어난 고향에 쏟아지고 있는 포탄을 보면서 무슨 생각을 하고 있을까. 과거에 한 시리아 난민 소년에게 그의 불행을 취재하기 위한 카메라가 들이닥쳤다. 소년은 커다란 눈으로 카메라를 응시하며 단지 이렇게 말했다. 푸틴과 전쟁을 주도하는 사람들이 부디 이 소년의 말을 기억해주기를. “그냥 전쟁만 멈춰줘요, 그게 전부예요.” /이연실 출판사 이야기장수 대표

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >