국내 첫 영리병원인 중국 뤼디(綠地)그룹의 제주녹지국제병원(녹지병원)의 존폐를 둘러싼 의료민영화 논쟁은 여전히 ‘뜨거운 감자’다. 논쟁에 불을 붙인 건 2018년 12월 원희룡 제주도지사의 결정이었다. 당시 원 전 지사는 녹지병원에 대해 조건부 개원 허가 결정을 내렸다. 내국인 진료를 포기하고 외국인 진료만 보겠다고 하면 개설을 인정해 주겠다는 것.

하지만 녹지병원은 해당 조건이 부당하다며 소송을 걸었다. 이로써 의료민영화 논쟁의 불씨가 다시 피어올랐다. 이 소식을 들은 한 청원인은 지난 3월 녹지병원을 국가가 매수해 의료민영화의 위험을 제거해 달라며 국민청원게시판에 요청했다. 해당 청원은 20만 명 이상의 동의를 얻어 지난달 29일 문재인 대통령은 해당 청원에 직접 답했다. 문 대통령은 ‘문재인 정부 국민청원’의 마지막 답변자로 등장해 “의료민영화 우려에 공감한다”고 밝혔다.

갈수록 치열한 공방. 하지만 이 끝은 아직 알 수 없다. 지난 4월 법원이 1심 재판에서 녹지병원의 손을 들어주면서 상황에 큰 변화가 있을 것으로 예상됐지만 제주도는 보건의료정책심의위원회 회의를 통해 녹지병원 개설 허가 취소 안건을 심의 위원 만장일치로 가결했다. 또한 1심 법원 판결에도 불복해 항소하며 양보할 뜻이 없음을 보여줬다. 이처럼 제주도와 녹지병원 간의 첨예한 갈등은 쉽게 끝나지 않을 것으로 보인다. 끝없는 논란의 의료민영화, 도대체 무엇인지 살펴봤다.

의료민영화, 더 많은 돈으로 더 좋은 의료 서비스를 누리자는 것

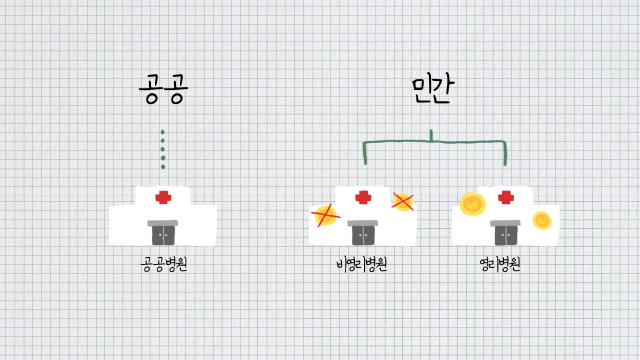

의료민영화는 국가가 아닌 민간에 병원을 맡겨 자유 시장 원리에 따라 많은 돈을 지불할수록 최상의 의료 서비스를 누릴 수 있게 하자는 정책을 말한다. 병원은 병원을 설립하는 주체에 따라 크게 공공병원·비영리병원·영리병원으로 나뉜다. 이때 ‘영리병원’은 의료민영화를 실현하는 도구로 쓰일 수 있다.

의료법 제33조에 따르면 우리나라에서는 의사, 국가나 지방자치단체, 의료업을 목적으로 설립된 법인, 비영리기관만 병원을 개설할 수 있도록 규정하고 있다. 이 뿐만 아니라 병원에서 나오는 수익은 모두 임금, 연구, 노인의료복지시설, 장례식장 등 병원 내 부대사업에만 사용할 수 있도록 제한하고 있다. 병원을 운영하는 사람도 병원의 운영 방식도 법을 통해 철저히 통제하고 있다.

하지만 영리병원이 생길 경우 얘기는 달라진다. 영리병원은 기업이나 민간 투자자가 투자의 목적으로 설립할 수 있어 투자자는 수익금을 회수해 병원과 관계없는 시설에 재투자할 수 있다. 현재 제주특별법은 외국인 투자 비율이 출자 총액의 50% 이상이거나 500만 달러 이상의 자본금을 가진 외국계 의료기관만 영리병원을 허용하고 있다. 따라서 녹지병원이 의료민영화의 촉매제가 될 수 있지 않겠냐는 의견도 거론되고 있다.

의료민영화 논쟁은 치료비가 천정부지로 치솟고 공공 의료서비스의 질을 떨어뜨려 공공 의료체계가 붕괴될 것이라는 우려에서 시작됐다. 무상의료운동본부는 지난달 7일 보도자료를 통해 “녹지병원은 병원 운영 및 의료업에 대한 아무런 경험이 없는 중국의 부동산 자본과 국내 성형외과 의사들이 중국과 일본 등지에 세운 돈벌이 병원”이라며 “영리병원이 아닌 공공병원 확충과 사람을 살리는 의료, 의료인과 환자가 안전한 의료를 만들기 위한 인력과 의료 자원의 확충 방안을 제시해야 한다”고 밝혔다.

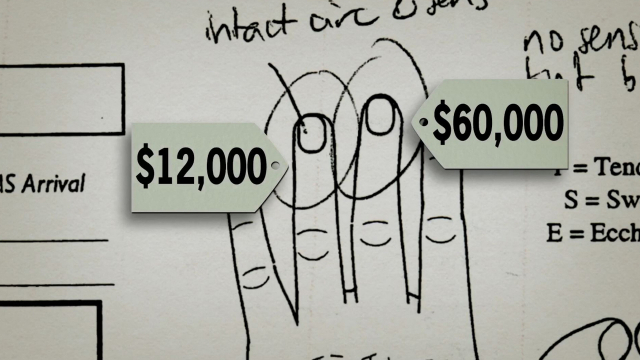

용두사미로 끝난 미국 의료민영화, “약지 접합은 1500만 원, 중지 접합은 7500만 원”

의료민영화의 폐해를 우려하는 쪽에서는 항상 미국의 예를 반면교사로 삼아야 한다고 주장한다. 다큐멘터리 영화 ‘식코’는 미국 의료민영화의 폐해를 잘 보여주는 예 중 하나다. 영화에는 절단 사고를 당해 손가락 두 개가 잘린 남성이 등장한다. 그는 값비싼 치료비로 인해 왼손 약지만 접합 수술을 받기로 한다. 왼손 약지 접합은 1만 2000달러(약 1500만 원)지만 왼손 중지 접합은 5배 비싼 6만 달러(약 7500만 원)이기 때문이다.

미국의 보건의료 체계의 핵심은 민간이다. 미국은 다른 OECD 국가들처럼 의료비를 공공 부문에서 운영하는 것이 아닌 온전히 민간에 맡겨 놓은 시스템을 갖고 있다. 미국 인구조사국에 따르면 지난 2020년 기준 보건의료 관련 보험에 가입하지 못한 미국인은 미국 전체 인구의 8.6%에 달했다. 약 2,800만 명의 미국인이 모든 치료비를 지불하고 있는 것이다.

미국의 의료민영화는 1971년 2월 18일 리처드 닉슨 대통령 정부에 의해 시작됐다. 닉슨 전 대통령은 당시 “의료민영화로 미국인들에게 최고의 의료 혜택을 제공하고 싶다”며 “미국인이라면 누구든 이를 누리길 기대한다”고 말했다. 이처럼 의료민영화는 모든 미국인에게 고품질의 의료 혜택을 주기 위해 시작됐다. 하지만 현재 미국인이 마주하고 있는 의료민영화의 민낯은 초기 의도와 달라졌다. 2019년 발표된 미국공중보건저널(AJPH)의 연구에 따르면 매년 약 5만3000명의 미국인은 질병으로 인해 파산에 처했다. 심지어 전 국민의 건강보험 가입을 의무화하는 오바마 행정부의 ‘오바마 케어’도 의료 부채로 인한 파산을 막지 못했다.

공공과 민간이 조화를 이룬 유럽·캐나다

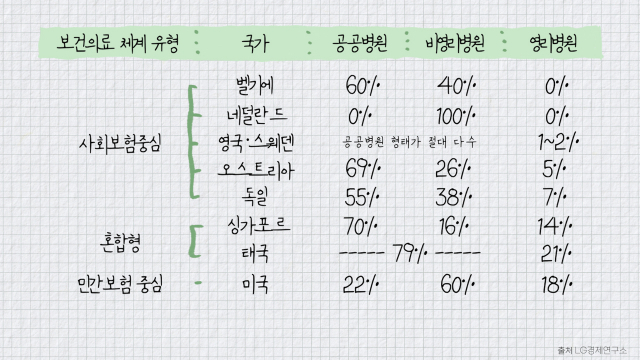

의료민영화를 시행하는 모든 국가가 미국과 동일한 상황을 겪고 있는 것만은 아니다. 유럽과 캐나다는 공공부문과 민간부문이 적절한 조화를 이루며 상호 보완적인 역할을 수행하고 있다.

기본적으로 유럽과 캐나다는 대부분 공공의 역할이 강한 보건의료 체계를 지니고 있다. 이 때문에 전통적으로 보건의료 서비스의 사회보장적인 의미가 강한 편이고 영리병원의 활성화가 제대로 이뤄져 있지 않은 편이다. 따라서 대부분의 병원은 공공·비영리병원이고, 영리병원의 비중은 약 5% 미만에 불과하다.

영리병원을 허용한 일부 유럽 국가들은 공공의료에서 나타나는 고급 의료의 공급 부족 등 부작용을 완화하기 위해 영리병원을 활용한다. 고급 의료를 추구하는 환자들에게 높은 수준의 서비스를 제공하고 이 대가로 높은 진료비를 부과해 양쪽의 필요를 충족시킨다.

그럼에도 의료 비리로 이어질 수 있는 의료수가에 대한 자율성은 부여하지 않았다. 게다가 진료 과목에 상관없이 진료비가 높아질 수 있는 것을 우려해 장기요양·MRI 및 CT검사·성형수술 등 일부 진료 과목에 한정해 영리를 추구할 수 있도록 규제했다. 캐나다 온타리오 주의 경우 영리병원 투자자에 대한 수익률이 6.5%를 넘지 않도록 제한했다.

제주도와 녹지그룹 간의 법정 다툼은 이제 막 한 라운드가 끝났을 뿐이다. 법원의 판단이 핵심적인 역할을 하겠지만 영리병원 도입이 의료민영화로 이어질 수 있다는 불안이 존재하고 있기 때문에 이에 대한 국민적인 공감대 형성이 반드시 필요하다. 앞서 살펴본 것처럼 의료민영화는 분명한 장단점을 갖고 있는 제도이기 때문이다. 공감대를 만드는 작업을 선행하지 않는다면 결국 의료민영화에 대한 논쟁들이 계속될 것이고 엄청난 사회적 비용이 초래될 수밖에 없을 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

doremi@sedaily.com

doremi@sedaily.com